|

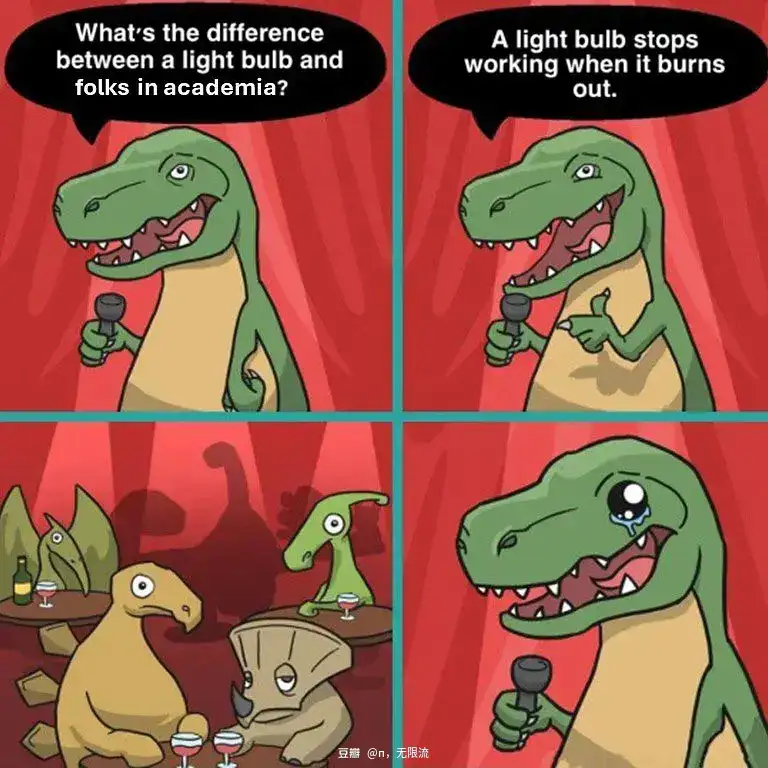

(轉載知乎)PhD期间如何保持科研干劲避免burn out? |

項目經理 二十四級 |

如题,并且本人不是一个自律的人,感觉各位大佬那种特别规律的生活,包括读论文,想idea,健身,旅游,家庭等等都能安排的很好,很羡慕。是否有对于非典型不自律博士的建议呢? (本人属于本科读书也都是抱佛脚,写paper也是赶ddl,即使正在干活家人/女朋友/兄弟喊一声也能立刻开始打电话/打牌/桌游/吃饭的类型。)最好是可以不用改太多个人性格和习惯的建议。 提前感谢各位同学、前辈和老师的回答!

|

項目經理 二十四級 |

SobotHub:

谢邀。

最重要一点预防burn out:对于大多数人来说,妄想在读博士期间push自己成为全方面的精致和优秀的六边形战士是基本不可能的,还可能累死自己。

人的精力和时间是有限的,而且读博士做科研是需要大量时间投入的。即便如此,大多数博士生也只能达到毕业标准。而且,大家在小红书看到的,学术能力拔尖优秀,还能全方位的提升自己的发型打理能力,化妆技术,健身塑形,泡吧撩妹撩汉水平,旅游吹牛逼功底,拍照PS技巧,还有什么骑马射箭高尔夫特长爱好的学霸们,我在现实的学术界从未见到过。什么六边形顶校博士生,多才多艺的常青藤博士学霸,没有几个敢直接把publication list直接亮出来的,很有可能在MCN的建议下休学且全职自媒体,开开心心地收割无脑拥趸。我前段时间在B站看到一个牛津还是剑桥的博士,人设就是全能王,在视频里吐槽自己找不到博后,感叹天地之间居然没有他容身之处,又开始骂现在太卷了,人才找不到工作得不到尊重,弹幕粉丝纷纷附和,以此博取流量。一次偶然的机会,我便从他的视频的蛛丝马迹上面找到他本人信息,去谷歌学术一看,确实有比肩诺奖的成果:一篇MDPI和一篇Frontiers还都不是一作。

你如果要学他们,不仅没有流量也赚不了钱,还大概率全面平庸,毕业延期或者劝退,拜拜不如重开。真正的学神都需要全身心的投入,何况我们普通人。

找到兴趣点去做科研,会让人动力十足。

兴趣是一切驱动力,如果没有对所在科研方向的兴趣,没有内在的动力去完成这项科研使命,我善良地劝你不要读博。

科研作为读博期间的主要矛盾,其他娱乐休闲是为其服务的。

在读博期间,我每天会都抽两个小时运动,一为了放松身心卸下压力维持心理健康,二是为了锻炼也保持身体健康。运动后的一身大汗刺激出来的激素会让人更加乐观向上看待的科研生活。另外,我还喜欢一周和朋友一起打一晚上的游戏,一周自己在参观或者自己在家放肆地大餐一顿,均是为了给自己放松充电,迎接好下一阶段的科研学习旅程。

降低预期,摈弃完美主义,放下架子,多向别人请教。

我经常看到的案例:博士入学踌躇满志,指点江山,激扬文字,爸爸天下第一,看不上任何增量工作,只瞄准着正刊子刊,觉得投行业top都是自降身价,于是开始憋大招,随后几年经历多次投稿被拒,临近毕业连一篇文章都没有出,成为实验室的怨男怨女,最后草草水两篇文章毕业了事。各位天子骄子,我们没有自己想象的那么牛逼,大多数人能拿到博士offer的时候就是人生巅峰了,随后一直走下坡路,这是常态。

在我刚开始读博的时候,我的最大愿望就是能够发一篇文章能够满足毕业要求毕业,我也希望身边的老师同学学弟学妹都把我当傻逼(我那个时候就是个学术傻逼,啥都不懂),可以一把屎一尿地耐心为我讲解,我每天能有那么一点进步就已经很开心了。我时刻在想,那些有博士偶像架子的且自己不懂也拉不下脸去请教别人的小天才们是怎么在读博几年活下来的,自己向反方向猛干外加许愿大力出奇迹?直到现在,我即便是AP了,我也会虚心向比我年轻的学生请教问题,更不用说前辈大佬和同辈同事们了。

积极的给自己正反馈,不要因为别人的优秀而自怨自艾地困扰。向优秀的别人学习,和昨天的自己比较。

像我上述说的一样,读博的时候,我只要有一点点进步,就开心的不得了。因为我本来就对自己的预期很低,有了一些进步反过来还证明了自己好像没有自己想象的那么愚蠢,每天都像中彩票了一样,开心的很。另外,我身边有很多比我强百倍的同龄人,我羡慕但是不会嫉妒或者困扰,反而还十分高兴。这样的大腿我去跟别人多学学,不是一件赚飞的事情吗?从每个人身上学一点,长年累月的积累起来,我这种高数65分的猪都可以飞,何况是屏幕前的你呢?

希望能够帮到你。

各位同学 我正在招全额奖学金资助博士[酷]:SobotHub:各位同学 我要招聘啦

|

項目經理 二十四級 |

作者:平凡

链接:https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/3631914909

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

我的建议是你要先burn out一次。

你得先知道你的upper and lower limits,尤其是你的upper limit,这个太重要了。

比如说一天你可以保持非常高效的工作状态,最多可以坐在电脑前工作几个小时?

这个非常重要,因为这个决定了你一天工作时间的upper limit。

如果你从来没有达到过这个值,那么你怎么做计划?特别是在一些重要的DDL,根本不讲理的只给你留2,3周,甚至更短的时间。

你要想赶上这个DDL,你就必须得按照你的upper limit做计划。

这个很重要。

如果你之前就知道并且非常了解你的upper limit。

那么你就可以在后期做计划的时候完全避开这个值,或者你有了burn out的经验,可以相应的稍微的突破这个limit。

当然这个不是什么长久之计,人不可能保持在临界点很长时间。

但是它很重要,因为它是一个做计划的重要标准。

比如我知道我精力集中的连续坐在电脑面前写代码的极限时间就是4个小时左右,那么我就从来不在上午写代码,因为中午吃饭会打乱我的思路,下午也不太好,因为可能有别的干扰因素。晚上是最佳时间段,我可以成块的写代码,效率会比别的时间段高非常多。

自此以后,我在定计划的时候,就几乎不把白天作为写代码的时间,即使是安排在晚上也顶多4个小时。

做实验也是同理,你不能老想着你的学习或者工作能力存在一个你臆想中的范围,而经常性的怕超过这个范围,或量达不到最低值而感到焦虑。

实际上你不是试着尝试几次超额工作,你根本不知道你的能力界限在哪里。

甚至你尝试了几次突破极限的工作,你发现你的缓冲区大的可怕,再不济也知道如何更好的适应更高压的工作。

人的可塑性极强,读博除了学习知识以外,更大的部分其实是在全方位的塑造自己,因为这是一趟长达4、5年,甚至更长的完整时间段。

你得用这部分时间去更深度的了解自己,完善自己,最后再跟自己和解。

Burn out就是了解自己的一种途径,了解自己的极限甚至是非常重要的一环,远远超过那些所谓的知识。

平凡

42 次咨询

5.0

编程、AIGC、英语优秀回答者

1122103 次赞同

去咨询

|

項目經理 二十四級 |

期望用什么健身,旅游来平衡长期的延迟满足是行不通的,至少个人是失败了的。

最后悟下来就是要有除了学术之外的一个目标,尽可能的和学业分开,保证即使一条线崩掉了另一条也能让你有生活的动力,简单一点例如有个能满足自己的生活习惯。学业上放平心态做一些功利一点的工作,有DDL给你去赶是一件很幸福的事情。(以上言论仅限于因为内驱导致的burn out,外界因素请个别讨论)

少看什么‘大佬那种特别规律的生活’,都是拍出来的,或者运气特别好和实力特别强那一小撮的的人生(其实还是拍出来的)。比起这种互联网信息,不如在现实中多和相同立场的人聚一下,一起骂一下要来实在得多。

作者:MIOSAMA

链接:https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/77724937671

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

|

項目經理 二十四級 |

最近老板经常问我会不会tasks太多容易over-work。我说已经缓过来了。

其实分析自己这段时间的问题,主要是“对自己期待太高,想做的太多,但时间本来就有限的”。

而且我总结的解决方法就是:“短期内合理降低事情的期望,但总体目标要进取”。

而我观察大部分顶尖科研人才的做事情方法基本也属于“用最有效的时间,做最难且最有价值的事情;这些事情不用多,少数几件就够了”。后来发现大部分科研成功的例子你会发现几年PhD期间他们也就2~3篇好的代表作,但大部分的工作都非常有深度而且很全面。

落到每天的计划。我觉得top-3 priority的方法也不错(简单来说就是一天大部分时间就做三件最重要的事情)。但这里隐含的一个重要的技巧,那就是这三件事情里面必须要有一个期待的结果。这种结果可以简单到“完成一页纸的理论证明”或者是“看完10篇论文并写好一页的总结”。做科研难就难在每天没有正向反馈而且大部分是自己和导师合作推进(合作是很好的,但一般操作起来难度大,这里不讨论);但其实正向反馈是可以自己创造的,而核心就是降低期望,把重要的事情合理拆分成小的部分,并耐心逐个解决。

作者:MGSMGS

链接:https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/3535956525

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

|

項目經理 二十四級 |

九如:

从我多年带博士生,观察他们的工作状态,发现博士生有这种自己感觉工作效率不高,从而产生焦虑,进而状态更差进入一个恶循环的现象很普遍。你认识到这个问题并找寻解决方案,说明你还是有上进心的,解决方案也是一定有的。

自律不是与生俱来的,小时侯被老师家长催惯了一般自律性都比较差。我自己还算是从小比较自觉的那种,到读大学后也无法做到很自律。我想大多数人都有自律然后变优秀的愿望,但落到实处非常难。

自律的本质是有一套适合自己的时间管理方法。

我自己真正面对这个问题也是到了博后阶段,看了“getting things done”那本书之后开始采用推荐的时间管理方法,从此迷上了时间管理和精力管理方面的方法论,后来又陆续看了Carl Newport关于这方面的系列书,也成了他的粉丝,最近几年的“deep work”,“slow productivity”,都是非常不错能激励人的书,还有他的podcast “deep questions”,也经常回答和讨论这方面的问题。

也就是说,做到自律,首先要有方法论,比如阅读上面推荐的几本书。可以选任何一种方法去实践,实践的过程中有一个持续性问题。我们经历过很多次三天热情的事情,无法坚持下去是导致很多次尝试失败的主要原因,再牛的人也会遭遇这种境况,比如Carl Newport也不例外。

他的deep work那本书,我最爱看的一章就是怎么高效安排时间后获得高产出,他举自己例子的那年,在完成一本书的写作之外还发表了几篇学术论文,他本人是计算机科学的教授。我专门去学校主页看过他的文章发表,确实那一两年产出很高,但随后的几年数量有下降。我的结论是,那段时间他很自律,能够严格执行自己的计划。在坚持做某件事一段时间后,谁都有倦怠的时候,这个时候就要意识到自己有放松了,立即重新开始,把自己拉回到原来计划的轨道上。

我采用的方法就是把这些方法论的书再拿出来翻翻,做为不断激励自己的一个方法。坚持上几年之后,就会形成习惯,习惯之后,倦态会慢慢消失。这也是为什么凡是有用的书我一定会购买纸质的,方便经常翻阅。

这种科学管理时间的方法,不仅最大化学术产出,还有时间做别的事情。相同的方法也可以应用到别的方面,比如锻炼,学语言,看书等,效果也是杠杠的。

总结来说,先学习方法论,参考时间管理专业方法论书籍,选择适合自己的。然后立即实践,然后坚持,坚持不下去的时候重新开始,直到养成习惯,获益终生。

我其他的一些回答也有这方面的具体例子,有兴趣可以参考。

|

項目經理 二十四級 |

感觉身体沉了就去跑步, 感觉困了就买杯最爱的摩卡,哪怕它在我眼中很贵, 感觉情绪很沮丧,就去公园遛弯,喂喂小松鼠(伦敦的松鼠真的很可爱), 感觉自己在失去睡眠,并且很焦虑,就买一大杯啤酒,让自己晕乎乎地忘掉一些世俗烦恼, 想家了就给爸妈打电话, 想女朋友了就给女朋友打电话, 总之一句话,关注自己的情绪并及时顺从它。人是很神奇的,可能前两天还充满干劲,睡5个小时都不累,结果今天起床开始就丧得很。这种时候别苛责自己,听你自己身体的信号就好了。 作者:Klopp 链接: https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/44830338307来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

|

項目經理 二十四級 |

作者:Physhan

链接:https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/3580193187

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

PhD刚毕业,也在思考这个问题,贡献一个数据点。读博期间遇到过很多很厉害也聪明的同事,毕业后大部分都去工业界没有继续博后(科研)了。以至于博士期间自己思考了很久,我还能不能继续做下去。比我厉害的人都不做了,我还做什么呢

分析了一下周围人不继续的原因,主要两个。1. 觉得科研太枯燥。2. 工业界给的太多了

尤其是很多欧洲人,读博阶段就当成一个朝九晚五的工作,拿个学位直接工业界躺平。对科研的兴趣肯定有,但不大。科研又累又穷,教职卷到上天。读完博基本就burn out,选择自己更感兴趣/钱多的职业发展了。

纠结了很久后决定再做一段时间博后,然后根据我PhD的经历,也总结了两点让自己保持动力的tips:

永远interest driven. 做自己真正感兴趣的项目

Burn out的最主要原因就是失去了兴趣,或者兴趣不足以支撑自己继续。

博士期间有段时间非常想quit,原因就是自己对那个课题完全失去了兴趣。每天去lab做样品测量一点动力没有,甚至早上起来,想到去实验室继续折磨就头大。每天的工作就是测量,分析,再设置新的测量。

后来跟老板商量换了方向,马上提起兴趣。基本24/7测量,晚上11点发现设备有问题,换个衣服就跑去实验室调整。早点睡醒第一件事打开手机,连接远程桌面看昨晚的数据。

这段经历后,我发现自己完全是兴趣驱使的。当你load一个新样品,你会特别期待到底会有什么结果,背后有什么物理。尤其是测到non-trivial的信号,可以一连几天整晚看文章想物理。

前段时间找位置,访问面试的时候和一个新AP聊,跟我说:“我最幸福的就是博后的时候。比起博士懂了一些物理,知道该做什么。每次做新样品都特别兴奋,期待测量的时候会看到什么新东西。”后来,也是这句话激励我再做一段时间科研。

累,确实累。但是科研兴趣满足的那种乐趣,是其他世俗的乐趣难以比较的。

当你发现自己没有干劲的时候,想一想自己到底喜不喜欢这个课题。不喜欢能换就换,不能换quit。之前遇到读了两年PhD quit重新申的,感觉不能理解,浪费了很多时间。现在觉得太明智了,没兴趣千万不要碰科研。不要想着逼自己读完,拿一个title,没有意义。二十多岁最好的年纪,做什么不好。

2. 降低期望,适度娱乐

PhD后期找到了一个技巧:每次做完一个样品,开始测量前默认这个device不work。之后能测到任何的信号,都会让自己开心。当然这只是心态上的,做下一个样品的时候还是要好好思考应该怎么设计,怎么改进。

当然,如果真的遇到了不work的项目,也不要责怪自己。之前博士期间不work的项目,整个领域都没人做出来。老板后来跟我说:“what should I say, nature doesn't like this.”你再努力,work your ass off, 也改变不了物理规则。要认。只要你在这期间学到了新知识,新技术。这段经历就没有白费。

同时,给自己适度娱乐的机会。东亚人可能都有一种休息时候的负罪感。我有时候忙完一大波,想休假的时候有时候就会感觉很罪恶,浪费了时间。

但是大脑不是这样运作的。Work smart, not hard. 做科研,要忙的时候能忙成狗,然后休假的时候完全忘记工作,享受下世界的美好。

老板是我见过最拼的,马上退休的人,每天晚上十一二点还回邮件,各种学术committee的任务,每天日程排的满满的。但是周五晚上到周日晚上,这段时间绝对不看邮件。去山里骑车,陪家人带孙子。

科研是马拉松,做出来好工作的不是跑的最快的,是跑的最持久的。一开始就burn out自己,不知道休息,只会提前结束自己的学术生涯。

最后一点,别和别人比。周围人选择工业界的,工资马上上了一个档次。说不羡慕是不可能。不过想想自己平时的爱好,打打游戏爬爬山。最花钱的也就滑个雪,好像也不需要那么多钱。够用就行,做自己开心的事最重要。

|

項目經理 二十四級 |

atlasxile:

玩游戏,看电影,上山,下水,吃饭,谈恋爱,跑马拉松,酗酒,参加银趴 世界上有这么多美好的事,burn out了就早点翘班回家,好过盯着电脑屏幕蹉跎一天

|

項目經理 二十四級 |

GYK:

你有一篇CNS正刊,哪怕不是一作,你都会开始不焦虑。你有了你想去厂的intern,你更加不焦虑了。你和老板的funding下来了,你慢慢走Eb1A发现律所接单了,你直接忘记了焦虑。焦虑的都是得不到的,学术道路选择了非教职的话就一本道,向前冲是唯一解。选择教职的话你的焦虑永远不会结束。

我的idea基本都是睡前想出来的,第二天做出来点东西就给老板汇报一下,他反正大概率也不回。接着开始摸鱼刷柯南(上千话够看小2年的了),饭前出门跑30分钟回来做饭,此后我脑子就关机了,开始养生。我发现了做不出事情的时候就是做不出来,我脑子就这么笨。至于自律,其实你有“真的”事做而且高质量完成就是好的自律。每天都是baby step,走着走着就到终点了。这不就是所谓的自律?

如果你的体检没有任何异常,心理自测下来没问题,那么大家说的健身、交友、结婚、旅游、培养爱好或者做副业(例如国内中介的海外顾问)等等这些我认为都和焦虑没啥关系。因为做这些只是暂时的麻痹自己罢了。

|

項目經理 二十四級 |

肆十叄:

前一阵子赶了一堆ddl,已经burn out

现在全靠内疚感写代码,靠开会做实验,靠天亮入睡

单机模式,身边都像npc

读论文是一个人的,想idea是不work的,健身是24h健身房的,旅游是不存在的,家庭是没有的

|

項目經理 二十四級 |

曦雨:

主要是你得相信你做的事情是对的。一般你越是坚信就越有干劲。 但是一旦开始思考这个问题通常就不坚信了,所以其实有点无解。你不能试着解构自己的心理和动机,但是问这种问题其实解构已经开始了。

|

項目經理 二十四級 |

作者:游人说俗

链接:https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/3534114882

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

只要发自真心的热爱,不妨做一个科研浪子。

科研浪子不会随波逐流,别人的生活是别人的,而自己可以拥有自己精彩的科研生活,只要科研的每一分钟是用心的,生活本来就可以很精彩。

我在读博时,最大的体会是用好有效时间,并不是每天坐在那一动不动就是有效时间,每个人都要有自己的节奏。比如我发现没有课题时,坐在电脑前看文献非常枯燥,那么去和师兄讨论、和同行讨论,甚至某日在游湖时忽然想到了一个idea。所以做好自己,足矣,用三句话来科研,甚至做其他的事,比用蛮力去做,要好不少。

第一句:是苏东坡说的着力即差。就是在讲在追求目标的过程中,不应过度用力或不到位,而是要选择性地投入适当的精力和时间。过度用力可能会导致事情走向反面,科研的有效时间就是你热情满满投入科研的时间,至于那些痛苦的煎熬、无意义的焦虑都会吞噬你的热情,让你在科研道路上走不远。

第二句:快就是慢,慢就是快。应试教育下的学生缺乏人文和素质教育,脑子里只有卷文化,一切都是要更快更好的得到,比如最年轻的副教授,最多的文章数量,最好的期刊,还要用这套评价体系去把身边的人物化。然而社会上既有年少成名,也有大器晚成,每个人成就的时间点不一样,命里早就写好了,和别人比较,不过是作茧自缚。

第三句:徐霞客说,大丈夫当朝碧海而暮苍梧。从徐霞客的身上可以看到,一个人的梦想未必要为了追随主流而让别人艳羡,比如在那个士农工商的年代,他放弃了那些选择,成为了明代地理学家。科研也一样,科研的范围太大了,有基础学科研究,探索最本质的物理化学原理;有技术研究,用于解决技术难题;还有产学研转化,去真正实现科技创业;更广泛的还有科普研究,探索科普对教育、对人类、对社会发展的作用;还有科技管理,做优科技服务,让科技工作者享受更便捷、更优质的服务,创造和谐健康的科技社会。所以与其说看别人如何科研,不如想想如何聚焦目标,将有效时间用在有效的工作上,才有可能获得更大的成就感。

|

項目經理 二十四級 |

mtfy:

首先要扎扎实实做到一件事儿: 别跟别人比。 大部分人都在做容易灌水的问题, 大部分人都在玩数数的游戏, 大部分人的干劲儿也是用力表演欺骗自己, 你眼中的大佬们也不会把自己造假的事儿告诉你。

|

項目經理 二十四級 |

我分别中美三个相当有实力的实验室待过,以我看到的科研干劲强的人,特别保持了很多年的那种,大概都不是网友们映像中的聪明人,反而是有点“舍得一身剐,敢把皇帝拉下马”的莽夫。请注意我这里不是贬义哈。

博士科研,是在人类的知识圈⭕上刺破一个点,突入无人之境,任何专业都一样。你要是太聪明,把社会、工作与生活思考的太多,着实不利于专注到科研上。相反,一些你觉得天真,傻傻的家伙,反而很容易陶醉其中不自拔。

我看到评论里面有个别人说这种人很傻。比如有一个说看着坑里面死跳不知道出来。怎么说呢?或许也是对的,聪明的人呢很多时候喜欢浅尝辄止,如果马上没有获得很好的收益的话就不想做了,或者现在流行什么就做什么,因为蹭热点,蹭流量获得的财富肯定比钻牛角尖去研究什么新东西要快。

科研它本身就不是挣钱的,你要是特别聪明,特别机敏,你压根就不应该来做科研,应该搞那些跟钱更近的行业;你既然搞了科研,进了学术这个圈子,那不正说明你有这个钻研的兴趣吗?

作者:xxlthegreat

链接:https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/3574946409

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

|

項目經理 二十四級 |

等到明天再退学:

考虑给每天定时陪家人,比如11pm开始必须放下工作陪家人,然后11pm就成了你今天要赶的ddl 我们最擅长赶ddl了! 并且每周限定一天啥都不干,这种时候才能想出idea

|

項目經理 二十四級 |

杜杜:

谢谢邀请~

我从今年四月份确定了最终的博士去向后开始步入系统性质的科研,导师给我布置了一个小课题先练练手。这两个多月我从0开始调研文献和进行实验,目前已经完成了一部分工作,打算在七八月份投出去一篇,另一部分完全算法类的idea打算再细化一下冲一冲明年的CV顶会。等九月份后会开始博士主线的工作(特殊场景下的计算成像问题+底层视觉应用算法),我给自己的规划是每年保持1-2篇的高质量工作,然后在此基础上实现项目的工程化和商业化。

这个速度谈不上快,甚至规划都达不到那些top学校博士的自我要求。但自我感觉目前的节奏还是稳的,时间上是9 10 6的分布。我目前对博士生涯也有了一个很直观的感性体验,这里也来分享一些避免burn out观点:

1、上手科研从自己熟悉的领域开始

之所以现在这个课题能上手很快是因为我之前就是做相机的,对各个品种的相机功能原理甚至底层实现基本非常熟悉,所以只需要就问题本身展开调研就好,避免了前期对所用实验设备的学习以及对课题未知性感到害怕。Fundamentals and perspectives are very helpful for research,在没有基础的情况下,路走慢一点可能会最后走得更快。一旦对某些事物有了具象理解,上手科研是一件不太难的事情。

同时在搞paper前可以先把框架写出来,像introduction、relative work甚至method,都是可以边调研边写的。等开始正式做实验之前论文的整体架构基本也都出来了,只需要做实验和修改文章即可。包括做coding工作也可以采用同样的方法,比如我个人就喜欢先写伪码,之后再分块写成各级代码文件最后合并修改,这样工作效率还是蛮高的。

2、坚持开源思维和多交流

之前本硕的时候我虽然做了很多项目,但基本上没有很好的习惯进行备份和保留。鉴于当时知识水平的限制,本来可以拓展的工作被搁置掉了,所以我有计划博士期间要经营好自己的github,条件允许的情况下把项目和文章写到的代码都开源掉,这样也是对自己所作工作的一种肯定,也能给自己项目进行一个备份。

同时presentation是很重要的,除了每周组会以外,每周日我会和几个来自伯克利、港中文的小伙伴做一次paper sharing session。相信能把一篇文章读明白并讲出来并经受住别人的提问,这基本上才能算真正读懂了一篇文章。

3、把读博当作工作来做

工作其实相对读书来说还是更严肃一些的,自己负责的部分做不好就会导致整体项目的延误,每个周都有开不完的会议和写不完的工时报告。读书则相对灵活很多,适度摆烂也不会受到什么制裁,不过这也会让人滋生惰性,很多ddl完不成,所以还是要给自己制定好很明确的时间进度安排,避免项目头重脚轻,最后达不到自己满意的效果。

即使我们不必每天都制定计划,但是每周计划总是要有的。每个周六晚上都可以想想,这周做了什么、遇到什么问题、下一步准备做什么、需要向外界要什么,列出一个list,搞一个自己的类似confluence的地方来做记录。

4、别焦虑我们还是学生

有一说一,读博在精神劳累程度上比我之前在大厂时候轻松多了。那时候有时为了一个从结果来看相当无聊的bug吵N次架,开N次会。而博士生做东西,做多做少都是自己的,根本上还是一个探索和学习过程,修身也修心,能获得更多的精神快感。我认为在二十多岁的年龄,为了梦想奋斗总比为了赚钱奋斗更有价值一些。同时同学比同事更容易成为朋友,所以除了科研,我们要有良好的人际和正常的生活,我也很幸运碰到现在从来不pua学生并全力支持我做喜欢事情的导师(按硕士学弟的说法是学院里面人品独一档存在的好老师),我也可以自己规划正常安排时间。平时去健身跑跑个步,周末去酒吧和朋友聊聊天,这都是一种缓解压力的手段。

并且我们不要做延毕的打算或者担忧,既然选择了这个路,踏实走完每一天,我相信每一个认真考虑选择走博士这条路的同学都是有一定能力的,延毕这种情况基本上不会发生。

以上

|

項目經理 二十四級 |

作者:盘铭日新

链接:https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/3572494283

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

其实,避免burn out是不太可能滴。

首先,题主可能知乎逛多了,或者所在平台高。其实我所见过的大部分博士生,自律才是非典型的。

但能读到(高平台)博士的,几乎没有不自律的。这一点大可放心。因为有个说法,说PhD Candidate都是自我PUA的高手,后来用词文雅了,叫做优绩主义者。一个意思。

如果说硬要给建议:就是一个清晰具体的目标。

比如说,希望今后在学术圈混出名堂,就要提前规划,比如说什么学校,什么团队的平台能出人才?怎么才能在博后或者就业时进去呢?进去的话需要几篇,什么水平的论文敲门?现在离毕业还有几年,打算什么时候发?发这个论文的必备条件是什么?自己还差什么?差在写作还是Idea?高水平Idea有什么特征,需要什么样的思维方式?我的差在哪儿?

设定一个目标,从靶子开始往准星回溯。大概率你会发现,其实留给中国队的时间已经不多了。这时候根据总目标,分解出子目标,制定计划,该social就social,该埋头写就埋头写。就像你做横向,甲方给你设立了DDL,几号模块测试,几号整体测试,几号联调,几号上线,一环扣一环,而不是在学制结束的那年六月份等着,你就会明显把节奏拉起来。

再比如说,你想毕业后进科研院所,就看看人家招人有什么要求,桌面上的和桌面下的,自己够不够。是需要扩大学术影响力,还是需要多参加他们的横向项目。

但如果说,我家都给安排好了,就差个文凭,那就没必要问了,继续这种非典型不自律的生活也挺好,谁说非得天天苦哈哈的才是人生了?

看得出来题主是对自己要求很高的人,注意适当给自己的心态松松绑,有些时间就是用来浪费的,不必要负罪,希望你立好目标,付诸行动,得偿所愿。

|

項目經理 二十四級 |

如果是单纯的没动力或者懒,定期的组会就是你最大的pressure和motivation. 如果是做科研做到一半突然没干劲了,可以试试改变一下生活环境,比如给自己买个新的电子产品,又或者养个植物,甚至是买些装饰品点缀一下工位,换个不同味道的香薰。没钱的话还可以大扫除一下自己的房间,清理手机电脑的屎山数据,重新打理一下个人网站,或者去参加个学校的志愿者活动。 就我个人来说,生活上的一点点变化就能给我提供很长一段时间的新鲜感和情绪上的一种...清爽感?就好比在闷热的夏天,刚下完一点点小雨,在桑拿房一样的街道上徒步了大半个小时,突然走进空调房里的那种感觉。趁着清爽感没消退,可以把要读的但压箱底吃灰的论文都拿出来看一遍,生产力仅次于DDL. 一尘不变且没有的生活对意志力是极大的考验,这也是为什么有相当一部分人能坚持撸铁但不喜欢有氧。 作者:子言 链接: https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/1900821451927450916来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

|

項目經理 二十四級 |

Finance101:

玩的时间比做research的时间多就行了 曾被朋友评价为“play the hardest and no research at all”,我倒是觉得做学术就得用巧劲儿,还得多放松玩耍。

——— 来自两年八个月博士毕业 & 顺利找到AP教职的学术混子真实经验

|

項目經理 二十四級 |

2020年第一次听一个讲座介绍DQN,感觉很神奇。就想让学生把之前的一个分子设计的任务用这个跑一下。一开始定的reward是最后的成品,扔上去跑结果不一会儿agent就陷入了局部最优然后效果越来越差。之后有人就建议我们先让agent学习一部分半成品,再逐步过渡到成品,虽然比较慢,但是最终收敛的效果很不错。后来我才知道这东西叫reward shapping,既把最终的目标拆解成逐步可以达到的目标。然后引导agent持续稳定的学习。

我觉得搞科研要想持续输出,也是如此。如果只是一个比较trival的idea,你上来就要做一个NC级别的,可能不一会儿就懈怠了,就像我跟的第一个老板冲击NC失败后很长一段时间都没精打采。但是你要把这第一个目标拆成很多小任务,可能一些就是CC级别的,你让他尽快完成。然后再组合起来,可能就能冲一把NC或者JACS。也不会觉得那么累。

除了特别有天赋的学生,大部分第一个任务,还是需要导师帮忙拆小目标的。所以说到底,还是选一个好的lab,或者比较encourging的导师,最重要。

作者:Jane

链接:https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/116993329459

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

|

項目經理 二十四級 |

快去多读舒博士:

刚进组时我导经常说,他读大学时很喜欢踢足球,有空就抱着足球往操场上跑,感觉精力充沛的不得了,后面做课题搞研究就是靠这个身体底子拼过来的。

后面听师兄师姐讲,博导当年一毕业就参与了,虽说是机会但也非常折腾——连轴加班,不眠不休。

出站后继续跟进参与了几十个省部级以上的重大课题研究,白天出差晚上写调研稿,又主持负责建设,持续多年,忙的几乎没影。

如今,博导早已荣誉等身,成为学术圈内一方诸侯,每每一起聚餐时,对我们反反复复强调的,不是多读文献,不是做好实验,不是学好英语,不是开拓视野。

而是锻炼身体。

如果不是那些年爱踢足球攒下的好身体,可能真吃不消后面高强度的科研任务。

而如今经历了才懂得,做科研,并非只靠脑子,不胜寒之处乃体力智力优先之人才可行至并坚持到最后。

近些年,科研人员英年早逝的新闻屡屡见于报道。

中国科协公布的一项调查显示,博士和硕士学历的科研工作者每周花在运动上的时间都不足5小时,显著少于其他学历群体。

惰于运动、忽视身体可能短时间内看不出,但长此以往,积累下的苦果可能在某个点爆发,那时将不仅仅你自己的损失,更是家庭的损失、单位的损失、行业的损失、国家的损失。

学问做到一定程度,比拼的不是脑子转的有多快,而是脑子能持续转多久。

极端点说,同一个学术问题,同一个平台上大家其实都差不多能琢磨结果出来,不过时间长短而已,但如果是一堆学术问题,去学习、去研究、去解决必须有足够的身体储能做基础。

所谓的拼命搞科研,貌似是拼智商和悟性,其实终究是拼身体和精力。

当你执着于科研时,其实是全身上下数以万亿计的细胞正在和你一起努力。

所以,厚积薄发的不应只是你的学识,还有你的身体。好好锻炼吧!

再来分享几条导师分享给我的科研习惯,对我的做事思维有很大的提升。

1. 动手之前先动脑。

有了新的idea时,不要着急做,先查文献了解有没有别人做过。

如果符合基本原理,则要提前设计好实验方案,准备好相应的实验设备、材料等,并规划好实验时间。切记不要用行动的勤奋掩盖思维的懒惰!

2. 搞课题研究要先定框架,再填内容。

读研阶段你会发现无论是开题报告、组会汇报、实验方案、大论文和小论文的撰写等工作都是先列框架,再填充内容。然后,再不断修改和完善框架。

3. 每天坚持写一些东西。

无论是大论文、小论文,项目申报书,文献综述或是实验总结,给自己定个目标每天至少500字,坚持下来后你会发现写东西并不难,而且前期写的多的话后期完成毕业论文和小论文就可以直接复制粘贴了。

4. 文献不建议零散的看,一定要批量看。

文献下载下来先做好分类,每次打算看多少就下多少,比如下载了30篇文献,那就集中时间几天内把30篇文献全部看完,并且做一个文献综述的总结。

将这30篇文献进行梳理都总结到这篇文献综述中来,这样整理完写完,你对这些文献的理解可以上升至少一个层级。

5. 规划好实验数据用途。

做完实验,马上整理数据并作图分析,留好原始图 (origin PS等),方便以后使用,把图片、数据表格,数据分析的文字填充到大论文相应的章节里,再填充到列好框架的小论文里。

慢慢地大论文也丰满了,小论文也有了。好文章都是改出来的,即使写专业论文也是如此。

还在头疼查找文献,写论文的同学可以点击下方领取!

点击这里:科研实用工具大全

我是本命搞科研的小舒学姐,会持续分享一些科研经验和吐槽贴,我们一起努力吧!

|

項目經理 二十四級 |

给你两个choice: 1.就这样混下去。反正只要写出论文能毕业就好。到后面你就会发现,绝大多数人生都归于平凡,哪怕PHD也是一样 2.找到自己真正感兴趣的东西并投入。说真的你要找问题不难,问题到处都是,就看你是不是有解决问题的激情。那激情从何而来?最起码你要喜欢你自己搞的东西才行。 作者:higgaraa 链接: https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/3533686241来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

|

項目經理 二十四級 |

Pretired:

|

項目經理 二十四級 |

momo:

按你的说法 你读phd已经够自由了 要是在比亚迪 华子 及 字节 等互联网公司 不用一个月 你就burn out了

|

項目經理 二十四級 |

作者:Singer Yang

链接:https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/1924123241078855341

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

每天起床,对着镜子里的人说,看,这就是世界上最牛逼的博士生!

当然,玩笑归玩笑,burn out 带来的害处是沮丧心理,而不是工作强度。如果心态乐观积极,还能化压力为动力;如果沮丧悲观,即使工作强度低,也会难以坚持。

为什么会产生,如何去解决沮丧心理/消极情绪:

Example 1:我很努力,但是我实验结果不好 -> 能不能多跑一些实验,有没有新的方法可以尝试 ->(a) 能,那明天又是希望满满的一天~ (b) 不能,恭喜我找到了一个完全不可以解决的方法,宣告了一个学科的死亡!(c) 不知道,那就先睡个觉,睡醒了再多试试。

Example 2:我同学有8 篇论文,我是他的一半,我只有0 篇 -> 他太辛苦了,没我活得轻松。只要活学活用精神胜利法,总能找到让自己赢的地方 -> 他文章多,然后呢,和我也没关系啊

不论用什么方法,只要能够说服自己,避免消极的情绪,我觉得都是能够有效缓解burn out 的风险。很早我就认清了一个道理,推动人类进步的只有极少数人,其他人都是陪他们读书的,而我可能连陪读的资格都没有,只是一个普普通通混日子的人而已——那就做好自己的事,做不好也没啥大不了,无非多花点时间,维持着每天都在努力干活的样子,整挺好。

|

項目經理 二十四級 |

Triviality:

吃吃喝喝玩玩,多摸摸鱼,一下子不要做太多research. 累了就休息,烦了就浪. ------刚和导师meeting完的phd student. 例行摸鱼,开始!

|

項目經理 二十四級 |

作者:菜菜想吃软炸里脊

链接:https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/3537902740

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

首先,自律这个问题我觉得是个伪命题。

所有自律的人背后一定是建立起了自己的一套反馈系统:大佬们的自律一定是在自律中找到了正向的反馈,要么是论文要么是自己的认知要么是增进了自己的专业能力;普通人的自律,比如考研、高考时的状态也是在做题在复习进度上有所回报,至少,即便没有客观的反馈,他们自己能感知到自己在某一个方面的提升:健身的人会觉得自己的身材、精神、能量有所提升等等。

所以,自律大概率是一个旁观者角度的评价,本人很可能觉得这就是平常的习惯,只不过我们没有进入他们的反馈机制或是反馈路径上而已。

那么科研这块,我不谈什么高大上的宏伟目标,我就只说一个:如果你觉得你burn out了,一定是你对你当前科研的认知出了问题。

单从科研论文的发表来说,当前科研的本质与其说是科研,不如说是讲故事的能力。这个会让很多有志于做科研的觉得不理解,因为大家都是抱着一个严谨且神圣的状态来看待科研的。但是,真正的科研其实本身跟传销没有太大区别:给人洗脑。

只不过你洗脑的人群有了一定的门槛:他不再是普通人民群众,他们是一群受过高等教育的人,他们对你当前的专业方向有所了解,他们很会挑刺他们很会抬杠他们不懂装懂。

一定记住一件事,比起你的解决方案,你最后呈现在你论文读者,也就是审稿人面前的那份文章怎么讲故事,是至关重要的。这里我再强调一点,你论文的读者群体中,最关键的是审稿人:不是你的导师不是你课题组的其他人,就是审稿人,你不用想你的论文别人看了怎么样,专业领域内的人看了怎么样,你就想一件事:审稿人能不能看懂,能不能认同。

所以你的论文里,你的问题,你的动机,你的knowledge gaps的总结,永远重要过你的解决方案。你一定要假设审稿人是一个大领域同行:他了解一些,但是不多。你不能让他们思考,琢磨你在引言部分中的任何一句话,所有的内容都是看一眼就觉得:嗯,是这样,并且逻辑非常清晰。

所以我给你的建议就是:如果你不想burn out,那么一定重视起自己的论文写作,与其在其他部分投入大量精力,不如在论文写作、idea、讲故事上多下点功夫。

这总体说来不是一个很正能量的建议,但是,我个人认为,它很实用。

收藏记得点赞谢谢(๑•̀ㅂ•́) ✧

|

項目經理 二十四級 |

fishRipper:

我是一个失败的例子,因为自己的拖延、恐惧和钻牛角尖而失去了博士学位,白读了 4.5 年。 我经常持续几个月一点进度都没有,组会跟老师说:“对不起,我什么都没做。”,但老师也只是让我调整状态,自己走出来。我就一边抱着愧疚和自我憎恨,继续重复上面的循环。

|

項目經理 二十四級 |

作者:春枫禾旭

链接:https://www.zhihu.com/question/658848345/answer/3564542115

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

和题主一样,不是很自律,而且一件事干久了就觉得特别无聊。我觉得对我来说一个好的策略是“提早开始,每天有所进展”。

不自律但是能力还可以的人总是会高估自己的自律程度。比如你以为以自己的能力,这件事加加班一周可以搞定,结果实际用了2周或更多时间。这个负反馈就挺令人沮丧的。以你的能力加上无敌自律这件事确实一周有可能完成,但是你太高估自律的难度了

而对于科研来说,正反馈非常重要,经常性期望过高,导致经常性自责,这十分不利于持续性的正向输出。其实你两周做出来了,也不错,事情还在往前推进,不要太苛责自己,降低期望,调整完美主义的心态向完成主义的心态转变,只要这个事情最终我完成了那我就是棒棒哒!

用我导师的话说“事情要有个结果”,过程你雕花,一直负反馈,最终事情没成,那这才是得不偿失。所以,每天有所进展,进展可大可小,只要事情再往完成的方向前进,那今天就挺好。

提早开始是对自己的自律有个清晰的认识,自己觉得一周可以做完,那就提早一周开始做事,这样在预期时间内即便你磨磨唧唧,只要每天有进展,两周后事情也就差不多了。

我确实挺佩服那种科研节奏特别规律,早七晚十一,每天雷打不动地做事的人,这不能不叫一种天赋,精力比较旺盛。但是每个人都是不同的,可以去学习效仿,尝试一下,但是实在不适合没必要硬撑,找到自己的节奏更重要!

|