作者:知乎用戶

連結:https://www.zhihu.com/question/24356836/answer/1941167052

來源:知乎

著作權歸作者所有。商業轉載請聯繫作者獲得授權,非商業轉載請註明出處。

當初為了拿到女神校的offer也算是經歷了很多波折,在LSE讀書的一年裡又先後經歷了香港動亂、英國脫歐、法國罷工、新冠疫情等重大的全球事件,在風暴中心完成了碩士學業,最終拿到了Master of Science的畢業證。

疫情帶來的種種遺憾終究無法彌補,但所經歷的一切對我而言,已經是彌足珍貴的饋贈。

在LSE,我第一次心無旁騖地汲取知識,拋棄所有功利的目的,不再在意分數和他人的目光。我學習著往後人生中可能再也沒有機會用到的理論,也被讀文獻和寫論文的焦慮折磨。但我深知這種「幸福的痛苦」是多麼寶貴,拚命想要抓住學生時代最後一點純粹。

從北大到LSE,我有幸接受了頂級的精英化教育,見識了很多真正有才華有個性的後浪。這些經歷帶給我的意義,也許很難用量化的指標來衡量。我開始用更加包容的心態看待不同的生活方式和人生選擇,也學會更加平和地接納自己的平凡和局限。

千言萬語彙聚成一句話:從LSE畢業,你可以成為任何想成為的人

LSE的校訓牌

01. Two Stones啟程前往倫敦之前的那個夏天,我在北京SKP的一家書店參加了一場新書分享會。

分享會的嘉賓是Luna Li和紀先生,他們是Lonely Planet的中文作者,剛剛完成了一場自駕環歐亞的公路旅行,並將他們的旅途故事寫成了一本書——《只有尋找和遇見》。

剛剛收到LSE錄取offer的時候我特別激動,每天去知乎上搜索「在LSE讀書是怎樣一番體驗?」當時我被問題下方的一條回答吸引了,其中令我印象很深的一段話是:在LSE就讀,除了學習本身之外,我獲得的大概是眼界與心態,以及一種信心——我可以選擇任何生活方式,而且我一定做得到。

這個回答的作者正是Luna Li,她已經從LSE畢業多年了,曾經就讀的也是Media and Communication專業。我就這樣機緣巧合地和自己喜愛的旅行作者成為了同專業的校友。

Luna開玩笑地和我說:歡迎去LSE接受「兩個石頭」的教育。

LSE傳媒學院有兩位「鎮館之寶」:一位是Roger Sliverstone,他是LSE媒體與傳播系的創始人,學院里最重要的活動室就是以他的名字命名的。一位是Sonia Livingstone,她是受眾研究領域的大牛,我在芬蘭交換的時候就曾閱讀過她的論文,在LSE讀書的時候還很幸運地選上了她開設的課程The Audience in Media and Communication。

2019.06.11 LSE行前會北京會場

2019.06.11 LSE行前會北京會場

LSE被很多人奉為「女神校」,屬於英國G5超級精英大學之一,坐落在倫敦最繁華的市中心。幾棟教學校散落在Houghton St附近,沒有圍欄和邊界,劇場、圖書館、網球場和老建築樓群包圍形成了狹小的校區。

2019.09.23 LSE開學日 圖右為Sonia Livingstone女神

2019.09.23 LSE開學日 圖右為Sonia Livingstone女神

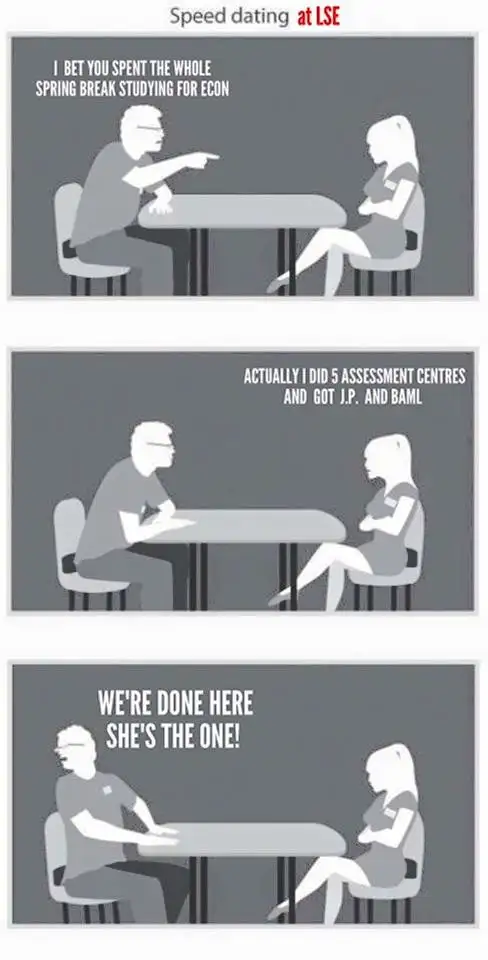

LSE被戲稱為倫敦「含渣率」最高的學校,尤其盛產精緻優雅的社會名媛和精英人士。

但是真正融入進來才發現,在學術的大門面前,所有人身上過往的光環都黯然失色了。我們褪去了曾經的標籤,掙脫了過往的枷鎖,蛻變成為了一個嶄新的自己:我們永遠對世界和自我充滿好奇。

倫敦是一座大型的名利場,這裡有最崇高的文學與藝術,也充滿著財富、美色和權力的精緻誘惑。在車馬的聲色喧囂之下,人們太容易迷失自我了。

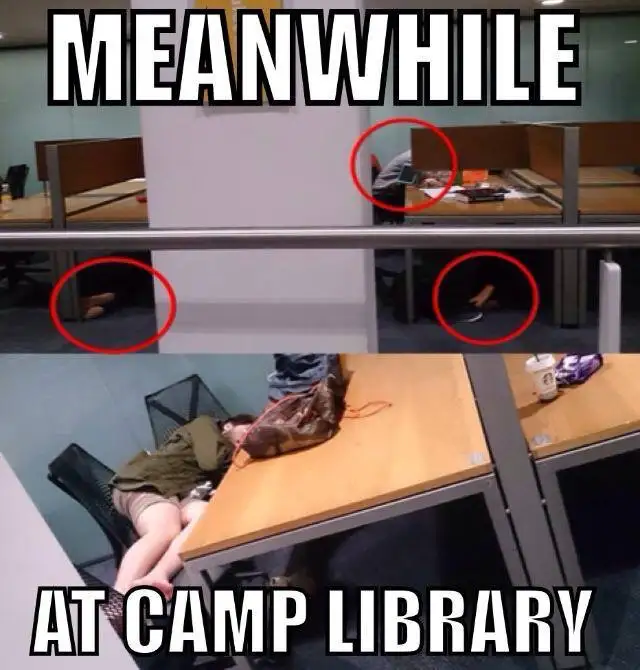

但是知識的海洋是沒有邊界的,只要你能在LSE的圖書館裡隨便找到一本書,坐下來潛心研讀,所收穫的知識都足夠你受用一生。

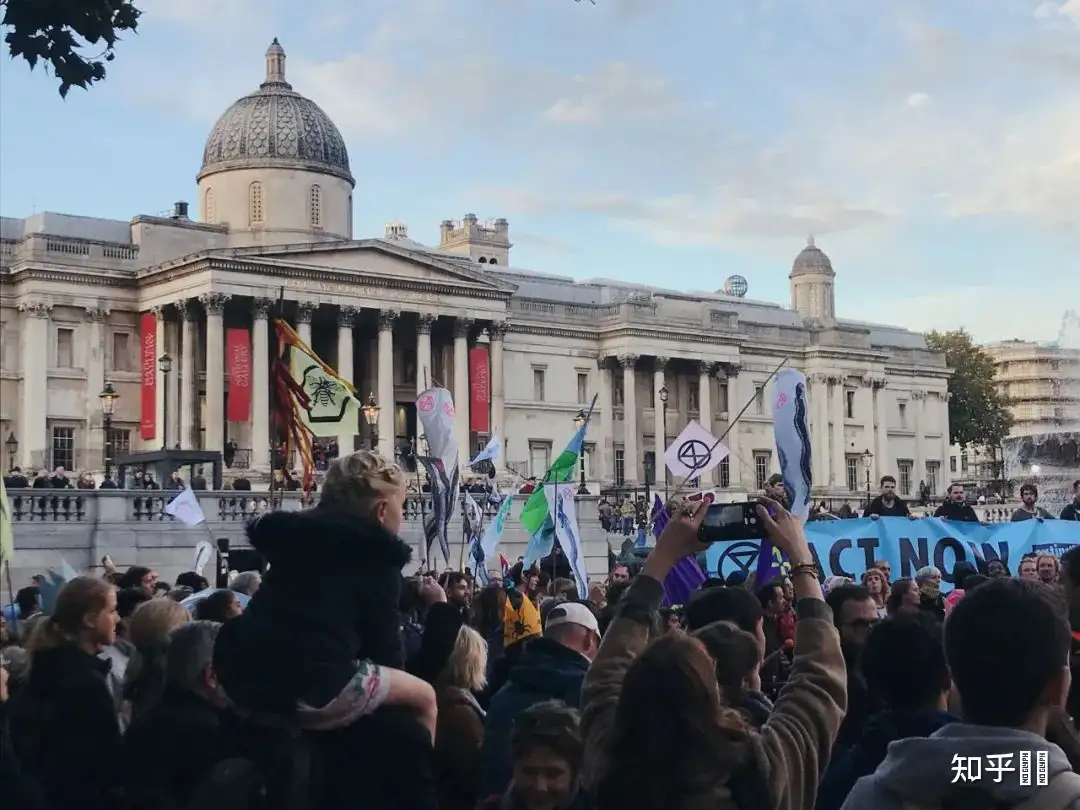

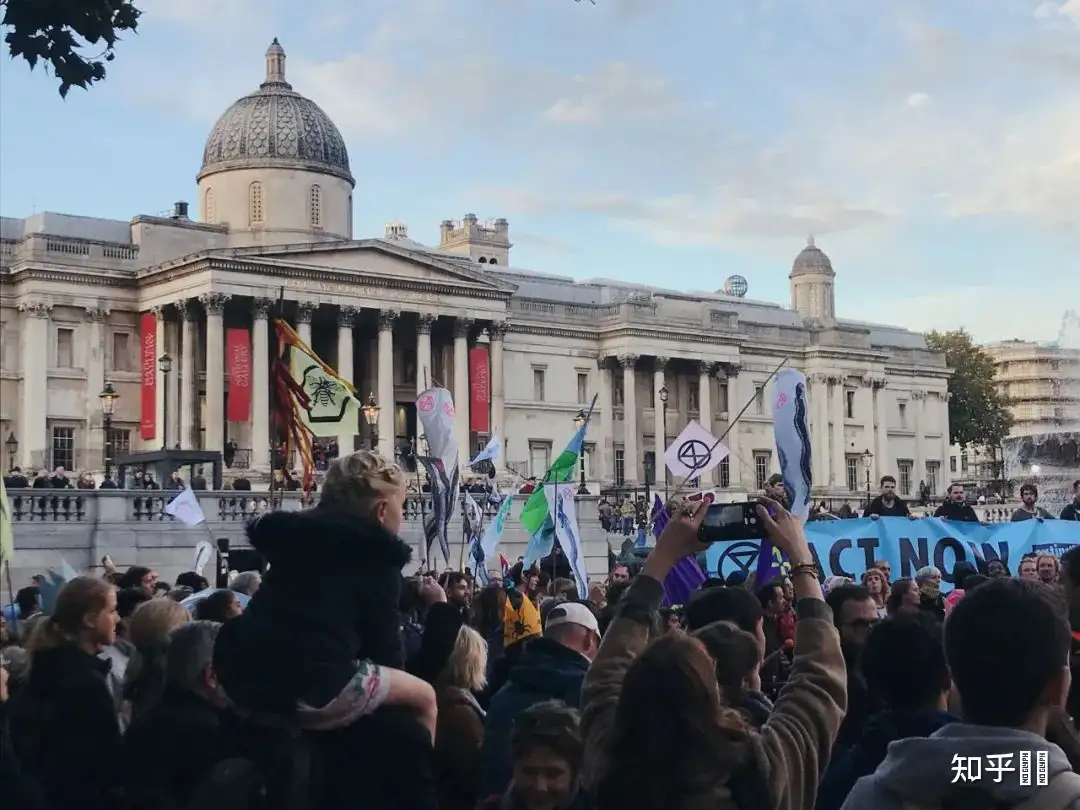

02. Trafalgar Square 2019.11.17 特拉法加廣場附近

2019.11.17 特拉法加廣場附近

到達倫敦的那天,我和幾個一起出發的朋友從機場拼車去往各自的學生公寓,快開到市中心的時候,司機師傅問我宿舍的位置在哪裡。

我回答說:穿過特拉法加廣場的那條街,宿舍叫做Northumberland House,緊鄰著一個大酒店。司機有些驚訝,居然在市中心黃金地段的一條街上,還藏著一棟學生宿舍。

2020.04.26 特拉法加廣場附近

2020.04.26 特拉法加廣場附近

我笑了笑,告訴他為了這個優越的區位我需要為一間10平米的單人公寓支付高達每周277磅的房租。

在倫敦,所有商品的價格都嚴格按照市場經濟的規律進行定價,這大概就是London Life吧。

司機還開玩笑地說:聽說梁朝偉之前特意「打飛的」來倫敦,只為了在特拉法加廣場上喂鴿子。

那時候我還沒有搞清楚,特拉法加廣場之於倫敦的地位究竟是什麼,也完全沒想到在接下來的一年裡,我將在自己的宿舍里經歷很多見證歷史的時刻。

2019.10.01 雨夜倫敦(紅色大巴二層)

2019.10.01 雨夜倫敦(紅色大巴二層)

我宿舍所在的威斯敏斯特區(Westminster)是倫敦犯罪率最高的區域,頭頂上空常常盤旋著直升機,街區附近經常有警察出沒,各種遊行示威幾乎沒有間斷過。

那種生活在風暴中心的刺激感堪比《神探夏洛克》、《福爾摩斯》和阿加莎

的系列懸系小說。

2019.09.27 泰晤士河日落

2019.09.27 泰晤士河日落

英國宣布脫歐的那天,全倫敦城都沸騰了,但對於我這樣的留學生來說可不見得是一件好事。每當倫敦發生什麼大事的時候,就意味著公共設施和市政交通系統的全面癱瘓。

作為一個異鄉人,每當這個時候,我最先想到的是往學生宿舍和LSE的圖書館跑,母校和圖書館永遠是我的避風港。

2019.10.01 泰特美術館天台

2019.10.01 泰特美術館天台

不過英國人民遊行抗議的方式很有趣,通常都是雷聲大雨點小,很少發生暴力事件。結局大多是警方無奈地驅散聚集的人群,告訴他們天黑了該收拾一下回家了。

我也參加過一次看起來聲勢浩大的遊行,原本以為是什麼「恐怖組織」在特拉法加廣場大吵大鬧,仔細一看竟然是保護動物的遊行,這大概就是腐國人民的黑色幽默吧。

2019.10.09 倫敦人民的環保抗議

2019.10.09 倫敦人民的環保抗議

03. China Town

倫敦中國城是一個很奇妙的存在,這裡既不像是英劇Sherlock』s Homes中呈現的那樣幽暗詭譎,也很難給人一種如家鄉般溫暖而親切的熟悉感。

對我來說,這裡更像是一個割裂且虛幻的世界,彷彿停留在了上個世紀末風雨飄搖的香港。

在中國城裡紮根的移民已經遠離故土多年,他們的祖輩不知道何年何月漂泊到了這裡,像一粒種子深埋土地然後倔強地生根發芽。

他們操著我聽不懂的口音,烹調著迎合西方人口味的中國菜,商戶們白天開門攬客,叮叮咚咚地過著自己的小日子。

2019.11.11 倫敦中國城

2019.11.11 倫敦中國城

也許,中國城更像是久居海外的華僑們報團取暖的聚集地,這裡沒有他們的根,亦不是他們的家,卻是他們想要在倫敦生存下來唯一的選擇。

高高的紅燈籠掛起來,老上海餐館的牌樓立起,夜幕降臨,人們開始湧入中國城的小巷子。這裡永遠有上海大飯店、廣式茶點、豬肚雞火鍋、日本料理、麵包店、奶茶店、葡式蛋撻

和煎餅果子,但卻找不到我想要的北京味道。

2019.11.11 倫敦中國城

2019.11.11 倫敦中國城

中國城裡的幾家大超市是我的救命稻草,只要能用蔥姜蒜熗炒出香氣,宿舍樓里的學生廚房就能瞬間氤氳著飯香。

輪流來做菜的室友們會閒扯幾句,相互傾吐一下學業的壓力、感情的困惑和對工作的迷茫,這是我們倫敦留學生活更真實的一面。卸下口紅和粉底,換上睡衣和家居服,回到宿舍關上房門,每個人都是離家遠行的少年而已。

2019.10.20 泰晤士河岸

2019.10.20 泰晤士河岸

我記得有人曾說過,人的一生中至少需要經歷一段獨居的時光,真正做到和自己相處。

因為除了詩與遠方,還有柴米油鹽醬醋茶,生活的一地雞毛同樣需要料理,尋找到最適合自己的節奏和生活方式,你才能真正成為一個獨立的個體。

來倫敦之後,自己獨立生活的能力確實又上了一個台階,還解鎖了無數種可以將生活經營得更加精緻的方式。

2020.03.19 中超囤物資

2020.03.19 中超囤物資

同宿舍的室友們開發了錫紙烤肉、韓式料理、義大利肉醬面

、三文魚等各種美食烹飪的妙招,讓我不得不佩服中華飲食文化的博大精深。

我其實一直是吃粗茶淡飯長大的孩子,珍饈美味在我心中也抵不過一碗炸醬麵和燒餅夾雞蛋,我的中國胃,永遠思念著故鄉的味道。

04. Accent is Part of Our Identity

為了達到LSE的語言要求,我一共考了四次雅思,過程中的血淚心酸一言難盡,不過依然感謝雅思這門考試,讓我對嚴謹的英文學術寫作提前有了準備。

2019.10.19 泰晤士河畔

2019.10.19 泰晤士河畔

在馬來西亞吉隆坡考雅思的那天,我覺得自己的心態處於即將崩潰的邊緣。口語考試是在一個狹小的隔間里進行的,考官是一位華裔女性。

印象中那是我語速最快的一次雅思考試,全程雙腿都在顫抖,中間還出現了好多次口誤,從考場出來的時候只覺得萬念俱灰,連KLCC里的免稅化妝品和網紅無邊泳池都無心顧及了。

但出分之後口語竟然得了7.5分,順利過線!回想起當時一路走來跌倒再爬起來的過程,其實就和小孩子蹣跚學步、牙牙學語是一樣的道理。

因為從小生活在英語學習競爭激烈的環境中,我一直對自己的英語沒什麼自信,很不願意開口講英文,特別擔心自己的發音不標準,因為講話的時候語法錯誤、用詞不當,而被別人嘲笑。

等我真正到了倫敦,我才發現根本沒有人在乎你的英語發音和語法。我變得很自如,一點都不害怕開口發言以及和陌生人交流了,我還會不自主地配上手勢和肢體動作,讓自己的信息傳達更加清楚和準確。

2019.11.29 泰晤士河畔

2019.11.29 泰晤士河畔

而我也終於明白了所謂的口音或者中式英語,只是我們身份認同的一部分罷了,根本不需要因此感到羞恥。

語言的本質其實是溝通的工具,最重要的是我們如何利用好這個工具來表達自己,實現思想的交流與傳播。

05. Please Introduce Yourself

來倫敦之後,我第一次認真思考身份認同的問題,關於「我是誰」?

我一直都沒有正式的英文名,我名字的三個字正著拼,反著拼,還是縮寫著拼,其實差別都不大,大家都能輕易定位到我這個人。

我一路從北京走到倫敦讀書,看起來似乎也是順理成章的事情,直到倫敦又為我打開了一扇全新的大門。

2020.04.26 泰晤士河畔

2020.04.26 泰晤士河畔

我發現在倫敦,自己身邊的同學和朋友不再是曾經一路同行的人了,個體的異質性大幅度增加,每個人的人生故事和成長經歷都是那樣截然不同。

意識到這一點,我才開始真正思考誰是少數群體(minority),而我作為一個獨立的個體,身上的獨特性又在哪裡呢?

2020.04.26 Waterstone書店

2020.04.26 Waterstone書店

LSE是一所很有趣的學校,雖然我的專業是傳播學,但我們要思考關於政治、經濟、權力、法律、女性主義、媒介影像、殖民與被殖民、正義與自由等一系列非常宏觀且抽象的概念。同時還要學習社會學研究方法,SPSS等硬核的統計學課程,研究演算法、大數據與人工智慧之間的關係。

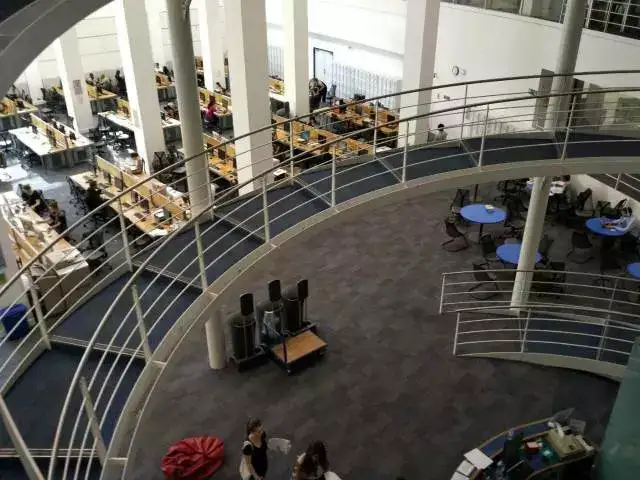

LSE的圖書館

LSE的圖書館

在正式開學前的opening ceremony上,老師讓我們每個人在黑板上寫下自己此刻的擔憂和未來一年的心愿,全場最受矚目的那一句話是:Survive from LSE。

我記得自己在第一堂seminar的討論課上就出糗了。雖然我早就把文獻讀了好幾遍,還記了不少筆記,開口發言完之後還是被老師善意地提醒說:「你所理解的全球化好像只是複述了一遍文獻里的觀點,那你自己的想法呢?」

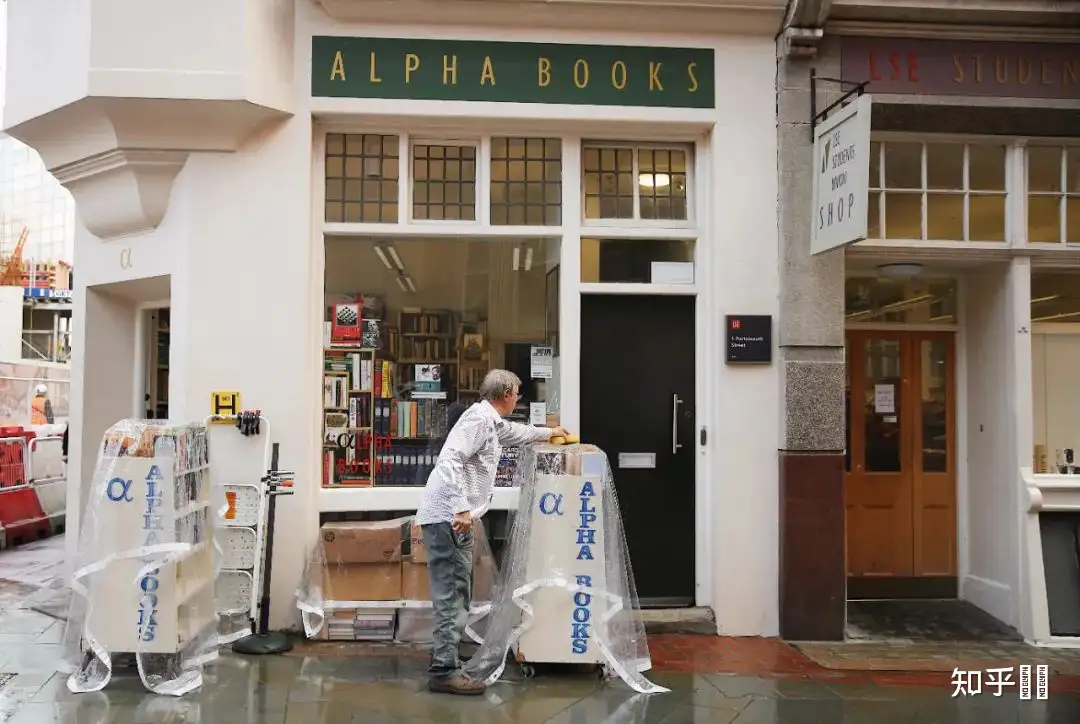

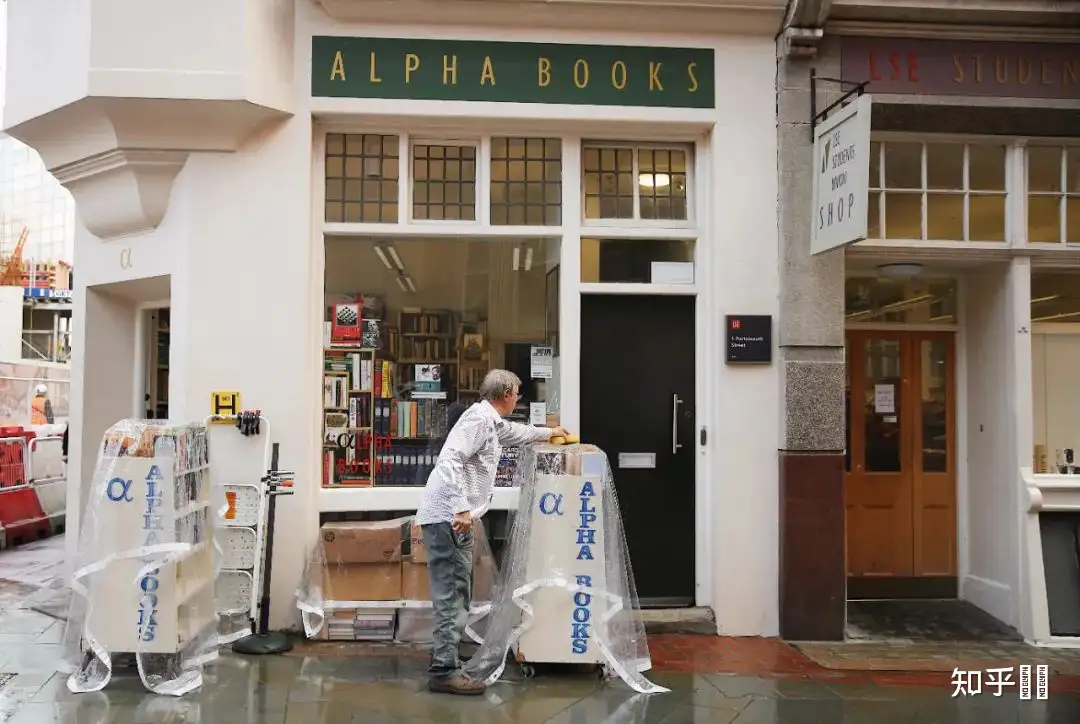

LSE的二手書店

LSE的二手書店

Critical thinking成為困擾了我一整年學術生涯的夢魘。第一堂討論課結束之後我就有了退學的念頭,但我知道自己無論如何也要堅持下去,說錯了又能怎樣呢?

在這裡,每一個人的聲音都需要被聽到。

06. Emotion and Technology

我畢業論文的題目是The Many Faces of Me on Social Media: How Chinese Young People Present Themselves and Construct Their Identity Across Different Social Media Platforms.

有關社交媒體上的自我呈現和身份建構是我從本科開始就特別感興趣的話題,為了這篇論文,在倫敦的8個月里我一直在和不同的教授、助教、同學交流想法,把所有能找到的書籍文獻都閱讀了一遍。

LSE校外的街道

LSE校外的街道

為了保證研究結果的專業性和準確性,我們需要用英文上一遍社會學統計方法(SPSS)的課程,熟練掌握定量和定性兩種分析方法,以保證自己論文研究對象的篩選符合學術規範,數據收集和取樣邏輯沒有違背潛在的道德問題和倫理風險。

這是我第一次認真思考社會科學領域研究的方法論,英國的教育體系對學術嚴謹性的要求非常高,雖然查重率的限制和自我抄襲(self-plagiarism)有時候讓人抓狂,但也因此讓我對所學的專業充滿熱情,對社會學、人類學、統計學、管理學、法學、哲學等其他學科心存敬畏。

我的導師叫Jane Vincent,是一位對學術要求極其嚴格的英國老奶奶,她Phd學位的研究主題和我非常相似,關於手機對老年人情感的影響。

除了我之外,Jane的另一位學生是已有工作經驗的美國記者,那位記者小姐姐的論文主題也很有趣,是關於睡前手機瀏覽行為與睡眠質量的研究。

我們三個人就這樣組成了一個學術小團體,每周四導師Jane會特意從倫敦的郊區坐火車來學校,和我們一起探討關於媒介、科技與情感的話題。

LSE的Central Building

LSE的Central Building

純英文的學術探討是非常考驗人的,每次office hour之前我都特別緊張,把提綱和問題反反覆復看好多遍才有勇氣走進老師的辦公室。

記得第一次論文開題的supervison meeting結束之後,我打著傘從教學樓里出來走進倫敦的雨夜,下午5點天就已經完全黑了。我只覺得大腦一片空白,身體彷彿被掏空,對自己能否從LSE順利畢業充滿擔憂。

宿舍門前的馬路

宿舍門前的馬路

第二次一對一meeting的時候,導師Jane大概看出了我滿臉的擔憂和沮喪,主動和我聊起了倫敦生活,像和藹親切的奶奶一樣關心我的日常起居,還贈送了我一張展覽的門票。

「這是一個關於女性主義的展覽,特別有意思,好像到這周六就結束了,有空一定要去看看。」

打碟DJ男神Bart

打碟DJ男神Bart

我茫然地點了點頭,有些不知所措地收下了贈票,我知道自己可能並沒有時間去欣賞這個展覽了。

在倫敦,有太多太多比讀書和寫論文有趣的事情在等待著你,每一秒都是那麼寶貴,但是文獻里的每一個句子和概念,又是那樣晦澀難懂。

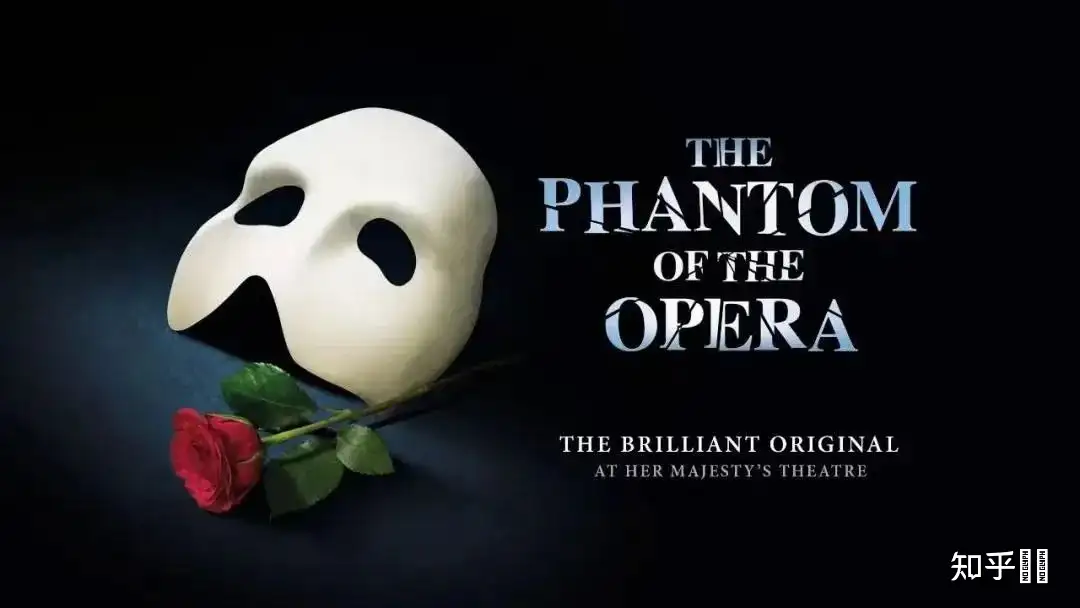

07. Theatre and WestEnd

我在倫敦西區(West End)觀看的唯一一場演出是《歌劇魅影》,火爆的搶票形勢直接嚇退了我這樣的學生黨,最終只能和朋友買了兩張觀看視角很一般的門票。

我在倫敦西區(West End)觀看的唯一一場演出是《歌劇魅影》,火爆的搶票形勢直接嚇退了我這樣的學生黨,最終只能和朋友買了兩張觀看視角很一般的門票。

對於場場爆滿、一票難求的《歌劇魅影》,能有幸進場觀賞一次已經是巨大的榮幸了。

2019.11.23 歌劇魅影劇場門外

2019.11.23 歌劇魅影劇場門外

倫敦的每一座博物館、美術館、畫廊和古建築,都是無與倫比的視覺盛宴和藝術瑰寶,也許這就是很多人終其一生都對這座城市魂牽夢繞的原因吧。

冬天的時候,從宿舍走去學校的路上我會經過倫敦非常多的著名劇院,劇院的門臉很小,門口排隊的人卻很多,有時候甚至排到了幾條街之外。上早課的日子裡我總能遇見在劇院門口駐足徘徊的人,他們裹著衣服在寒風中等待著當天的余票,只為了去享受一場真正的歌劇。

HER MAJESTY劇院

HER MAJESTY劇院

去年7月,《歌劇魅影》宣布將於倫敦西區「永久」停演,在一封來自劇院的公開信中,劇院負責人寫道:由於劇院財務受挫,我們決定永久停止倫敦和全英《歌劇魅影》巡演,但我們未來依然決心將《歌劇魅影》帶回倫敦。

2019.12.02 攝政街的地鐵站出口

2019.12.02 攝政街的地鐵站出口

疫情爆發倫敦封城之後我一個人去了很多次攝政街,路過了曾經上演歌劇魅影的HER MAJESTY'S劇院。

劇院的大門已經鎖了,售票亭里人去樓空,曾經熙熙攘攘、人聲鼎沸的攝政街,如今只剩下幾個行色匆匆的行人,和我這樣一個背著相機拎著購物袋的學生了。

2020.04.26 攝政街附近的丁香花

2020.04.26 攝政街附近的丁香花

這樣的情景是我未曾預料到的。但我知道,黑夜一定會過去,倫敦的春天和夏天總會到來。因為倫敦永遠是一場流動的盛宴,短暫的寂靜和蕭條過後,必然是一幅全新的美麗圖景。

08. Heathrow Airport

我上一次來倫敦是18歲,高考結束之後和媽媽跟著旅行團去英國和愛爾蘭旅行了十天。再上一次途經希斯羅機場是16歲,我和家人結束北歐之旅,最後從希斯羅轉機回國。

英倫在我心中一直是高貴、典雅、紳士、權威的象徵,而希斯羅則是永恆的渡口,永遠不會有停擺的那一天。

2019.10.20 倫敦塔橋

2019.10.20 倫敦塔橋

20歲我第一次一個人去芬蘭的時候,只有我媽媽去北京首都機場送我了。

出發的那天並不是什麼特殊的日子,沒有前來送別的小夥伴也沒有其他同行的人,我知道自己將要踏上一個人的旅途了。

換好機票,辦好託運行李,找到了海關入口(customs office),我微笑著對媽媽說:前面就是安檢口了,你進不去了,我走了。

2020.04.26 草坪上踢足球的孩子

2020.04.26 草坪上踢足球的孩子

我轉身和媽媽揮了揮手,示意她不要擔心我早點回家吧。但是當我刷開機票,邁入閘機口的那個瞬間,我的眼淚還是不爭氣地落了下來。

我清晰地記得當時的感受:我的鼻子特別酸,喉嚨也哽咽得不行,突然很想委屈地大哭一場。但下一秒我就恢復了鎮定,仔細看了眼手中的機票和護照,核對了一遍登機時間和登機口,我沒有退路了。

不管前方是荊棘叢生,還是狂風暴雨,我一個人咬著牙也要往前走,這大概就是想要真正看世界所需要付出的勇氣和魄力吧。

2019.09.30 碎片大廈樓頂的日落

2019.09.30 碎片大廈樓頂的日落

2020年5月7日,我登上了中國南方航空

從倫敦希斯羅飛往廣州白雲機場的航班。看到醫護人員防護服背後「歡迎回家」的幾個字,我的雙眼忍不住在護目鏡里淚流滿面了。

2020.05.07 希斯羅機場出發大廳外

2020.05.07 希斯羅機場出發大廳外

我從未想過有一天我會見到這樣的希斯羅,我們所有人整整齊齊地穿著防護服,大家很安靜,嚴格遵循著機場工作人員的指引辦理乘機手續,沒有人多說一句話。

無論心中有再多不舍,我知道我也要去趕最後那班回家的航班了,因為祖國永遠是我的故鄉,那裡有愛我的人和我愛的人在等著我。

LSE的校訓牌

LSE的校訓牌 2019.06.11 LSE行前會北京會場

2019.06.11 LSE行前會北京會場  2019.09.23 LSE開學日 圖右為Sonia Livingstone女神

2019.09.23 LSE開學日 圖右為Sonia Livingstone女神 2019.11.17 特拉法加廣場附近

2019.11.17 特拉法加廣場附近  2020.04.26 特拉法加廣場附近

2020.04.26 特拉法加廣場附近  2019.10.01 雨夜倫敦(紅色大巴二層)

2019.10.01 雨夜倫敦(紅色大巴二層) 2019.09.27 泰晤士河日落

2019.09.27 泰晤士河日落 2019.10.01 泰特美術館天台

2019.10.01 泰特美術館天台 2019.10.09 倫敦人民的環保抗議

2019.10.09 倫敦人民的環保抗議 2019.11.11 倫敦中國城

2019.11.11 倫敦中國城 2019.11.11 倫敦中國城

2019.11.11 倫敦中國城 2019.10.20 泰晤士河岸

2019.10.20 泰晤士河岸 2020.03.19 中超囤物資

2020.03.19 中超囤物資 2019.10.19 泰晤士河畔

2019.10.19 泰晤士河畔 2019.11.29 泰晤士河畔

2019.11.29 泰晤士河畔 2020.04.26 泰晤士河畔

2020.04.26 泰晤士河畔 2020.04.26 Waterstone書店

2020.04.26 Waterstone書店 LSE的圖書館

LSE的圖書館 LSE的二手書店

LSE的二手書店 LSE校外的街道

LSE校外的街道 LSE的Central Building

LSE的Central Building 宿舍門前的馬路

宿舍門前的馬路 打碟DJ男神Bart

打碟DJ男神Bart 我在倫敦西區(West End)觀看的唯一一場演出是《歌劇魅影》,火爆的搶票形勢直接嚇退了我這樣的學生黨,最終只能和朋友買了兩張觀看視角很一般的門票。

我在倫敦西區(West End)觀看的唯一一場演出是《歌劇魅影》,火爆的搶票形勢直接嚇退了我這樣的學生黨,最終只能和朋友買了兩張觀看視角很一般的門票。 2019.11.23 歌劇魅影劇場門外

2019.11.23 歌劇魅影劇場門外 HER MAJESTY劇院

HER MAJESTY劇院 2019.12.02 攝政街的地鐵站出口

2019.12.02 攝政街的地鐵站出口 2020.04.26 攝政街附近的丁香花

2020.04.26 攝政街附近的丁香花 2019.10.20 倫敦塔橋

2019.10.20 倫敦塔橋 2020.04.26 草坪上踢足球的孩子

2020.04.26 草坪上踢足球的孩子 2019.09.30 碎片大廈樓頂的日落

2019.09.30 碎片大廈樓頂的日落 2020.05.07 希斯羅機場出發大廳外

2020.05.07 希斯羅機場出發大廳外

(LSE校園遠景圖)

(LSE校園遠景圖) (LSE校園內)

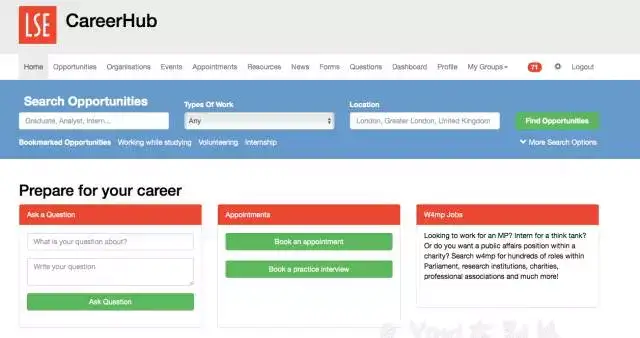

(LSE校園內) (Career Hub就業指導網頁)

(Career Hub就業指導網頁) (LSE螺旋樓梯圖書館)

(LSE螺旋樓梯圖書館) 文章首發於我們的公眾號:棕櫚大道。留學申請/留學規劃請直接添加微信 palmdrivezhihu 詳細諮詢。

文章首發於我們的公眾號:棕櫚大道。留學申請/留學規劃請直接添加微信 palmdrivezhihu 詳細諮詢。

畢業典禮結束後和項目的director聊了幾句,他說下周就要開始準備迎接新生了,突然意識到自己和這裡告別,但又有一批人和這裡結緣。春夏秋冬,接踵而至,每個人都迎來了新的開始,這一批新生開始一段新的旅程,我也剛剛出發。

畢業典禮結束後和項目的director聊了幾句,他說下周就要開始準備迎接新生了,突然意識到自己和這裡告別,但又有一批人和這裡結緣。春夏秋冬,接踵而至,每個人都迎來了新的開始,這一批新生開始一段新的旅程,我也剛剛出發。 更多留學、碩博類、教育類乾貨請關注:

更多留學、碩博類、教育類乾貨請關注: