作者:知乎用户

链接:https://www.zhihu.com/question/24356836/answer/1941167052

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

当初为了拿到女神校的offer也算是经历了很多波折,在LSE读书的一年里又先后经历了香港动乱、英国脱欧、法国罢工、新冠疫情等重大的全球事件,在风暴中心完成了硕士学业,最终拿到了Master of Science的毕业证。

疫情带来的种种遗憾终究无法弥补,但所经历的一切对我而言,已经是弥足珍贵的馈赠。

在LSE,我第一次心无旁骛地汲取知识,抛弃所有功利的目的,不再在意分数和他人的目光。我学习着往后人生中可能再也没有机会用到的理论,也被读文献和写论文的焦虑折磨。但我深知这种“幸福的痛苦”是多么宝贵,拼命想要抓住学生时代最后一点纯粹。

从北大到LSE,我有幸接受了顶级的精英化教育,见识了很多真正有才华有个性的后浪。这些经历带给我的意义,也许很难用量化的指标来衡量。我开始用更加包容的心态看待不同的生活方式和人生选择,也学会更加平和地接纳自己的平凡和局限。

千言万语汇聚成一句话:从LSE毕业,你可以成为任何想成为的人

LSE的校训牌

01. Two Stones启程前往伦敦之前的那个夏天,我在北京SKP的一家书店参加了一场新书分享会。

分享会的嘉宾是Luna Li和纪先生,他们是Lonely Planet的中文作者,刚刚完成了一场自驾环欧亚的公路旅行,并将他们的旅途故事写成了一本书——《只有寻找和遇见》。

刚刚收到LSE录取offer的时候我特别激动,每天去知乎上搜索“在LSE读书是怎样一番体验?”当时我被问题下方的一条回答吸引了,其中令我印象很深的一段话是:在LSE就读,除了学习本身之外,我获得的大概是眼界与心态,以及一种信心——我可以选择任何生活方式,而且我一定做得到。

这个回答的作者正是Luna Li,她已经从LSE毕业多年了,曾经就读的也是Media and Communication专业。我就这样机缘巧合地和自己喜爱的旅行作者成为了同专业的校友。

Luna开玩笑地和我说:欢迎去LSE接受“两个石头”的教育。

LSE传媒学院有两位“镇馆之宝”:一位是Roger Sliverstone,他是LSE媒体与传播系的创始人,学院里最重要的活动室就是以他的名字命名的。一位是Sonia Livingstone,她是受众研究领域的大牛,我在芬兰交换的时候就曾阅读过她的论文,在LSE读书的时候还很幸运地选上了她开设的课程The Audience in Media and Communication。

2019.06.11 LSE行前会北京会场

2019.06.11 LSE行前会北京会场

LSE被很多人奉为“女神校”,属于英国G5超级精英大学之一,坐落在伦敦最繁华的市中心。几栋教学校散落在Houghton St附近,没有围栏和边界,剧场、图书馆、网球场和老建筑楼群包围形成了狭小的校区。

2019.09.23 LSE开学日 图右为Sonia Livingstone女神

2019.09.23 LSE开学日 图右为Sonia Livingstone女神

LSE被戏称为伦敦“含渣率”最高的学校,尤其盛产精致优雅的社会名媛和精英人士。

但是真正融入进来才发现,在学术的大门面前,所有人身上过往的光环都黯然失色了。我们褪去了曾经的标签,挣脱了过往的枷锁,蜕变成为了一个崭新的自己:我们永远对世界和自我充满好奇。

伦敦是一座大型的名利场,这里有最崇高的文学与艺术,也充满着财富、美色和权力的精致诱惑。在车马的声色喧嚣之下,人们太容易迷失自我了。

但是知识的海洋是没有边界的,只要你能在LSE的图书馆里随便找到一本书,坐下来潜心研读,所收获的知识都足够你受用一生。

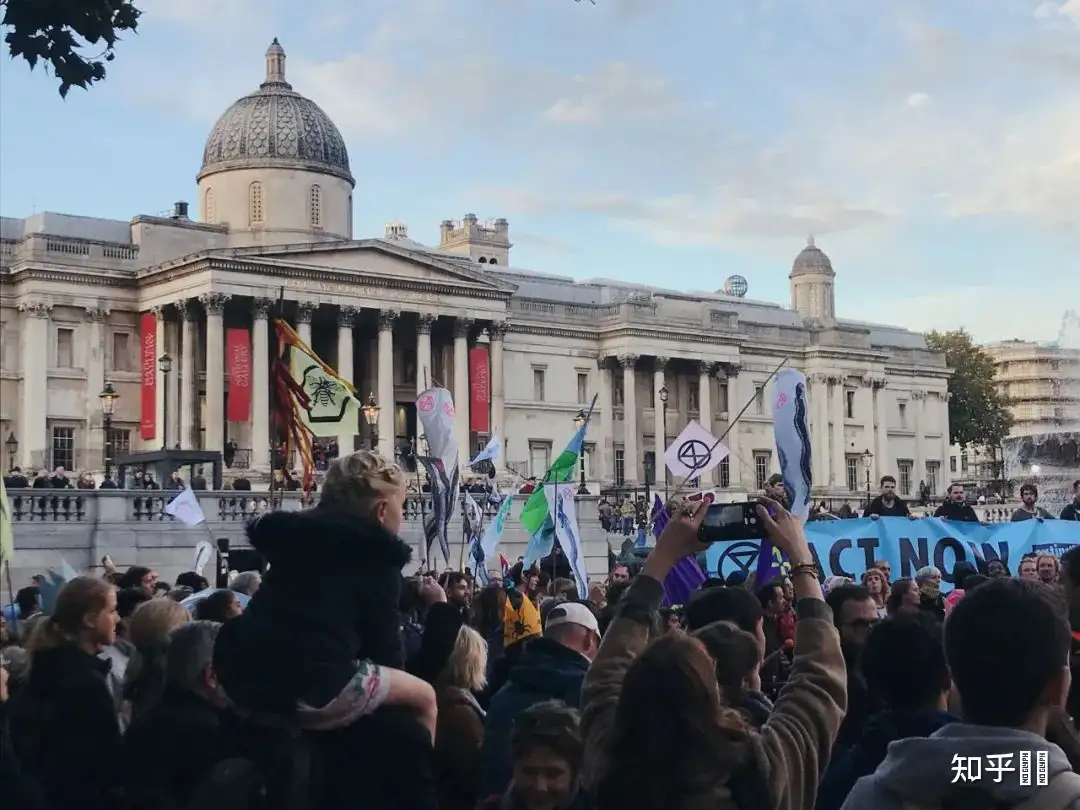

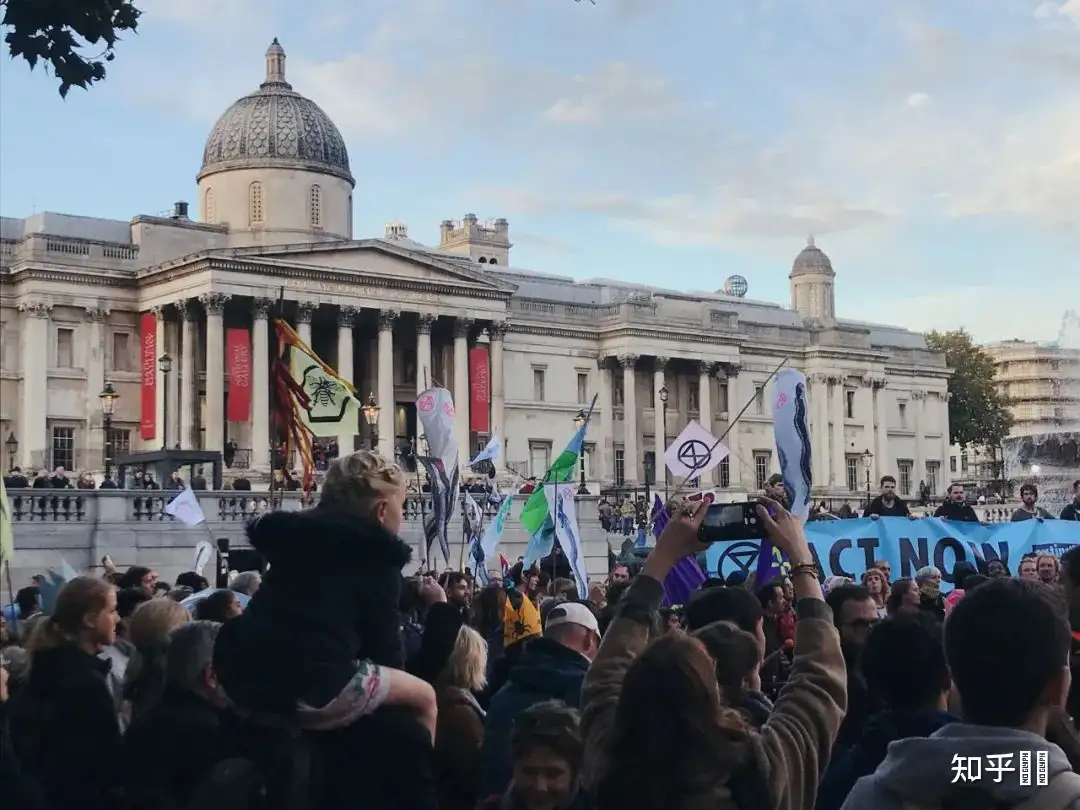

02. Trafalgar Square 2019.11.17 特拉法加广场附近

2019.11.17 特拉法加广场附近

到达伦敦的那天,我和几个一起出发的朋友从机场拼车去往各自的学生公寓,快开到市中心的时候,司机师傅问我宿舍的位置在哪里。

我回答说:穿过特拉法加广场的那条街,宿舍叫做Northumberland House,紧邻着一个大酒店。司机有些惊讶,居然在市中心黄金地段的一条街上,还藏着一栋学生宿舍。

2020.04.26 特拉法加广场附近

2020.04.26 特拉法加广场附近

我笑了笑,告诉他为了这个优越的区位我需要为一间10平米的单人公寓支付高达每周277磅的房租。

在伦敦,所有商品的价格都严格按照市场经济的规律进行定价,这大概就是London Life吧。

司机还开玩笑地说:听说梁朝伟之前特意“打飞的”来伦敦,只为了在特拉法加广场上喂鸽子。

那时候我还没有搞清楚,特拉法加广场之于伦敦的地位究竟是什么,也完全没想到在接下来的一年里,我将在自己的宿舍里经历很多见证历史的时刻。

2019.10.01 雨夜伦敦(红色大巴二层)

2019.10.01 雨夜伦敦(红色大巴二层)

我宿舍所在的威斯敏斯特区(Westminster)是伦敦犯罪率最高的区域,头顶上空常常盘旋着直升机,街区附近经常有警察出没,各种游行示威几乎没有间断过。

那种生活在风暴中心的刺激感堪比《神探夏洛克》、《福尔摩斯》和阿加莎

的系列悬系小说。

2019.09.27 泰晤士河日落

2019.09.27 泰晤士河日落

英国宣布脱欧的那天,全伦敦城都沸腾了,但对于我这样的留学生来说可不见得是一件好事。每当伦敦发生什么大事的时候,就意味着公共设施和市政交通系统的全面瘫痪。

作为一个异乡人,每当这个时候,我最先想到的是往学生宿舍和LSE的图书馆跑,母校和图书馆永远是我的避风港。

2019.10.01 泰特美术馆天台

2019.10.01 泰特美术馆天台

不过英国人民游行抗议的方式很有趣,通常都是雷声大雨点小,很少发生暴力事件。结局大多是警方无奈地驱散聚集的人群,告诉他们天黑了该收拾一下回家了。

我也参加过一次看起来声势浩大的游行,原本以为是什么“恐怖组织”在特拉法加广场大吵大闹,仔细一看竟然是保护动物的游行,这大概就是腐国人民的黑色幽默吧。

2019.10.09 伦敦人民的环保抗议

2019.10.09 伦敦人民的环保抗议

03. China Town

伦敦中国城是一个很奇妙的存在,这里既不像是英剧Sherlock’s Homes中呈现的那样幽暗诡谲,也很难给人一种如家乡般温暖而亲切的熟悉感。

对我来说,这里更像是一个割裂且虚幻的世界,仿佛停留在了上个世纪末风雨飘摇的香港。

在中国城里扎根的移民已经远离故土多年,他们的祖辈不知道何年何月漂泊到了这里,像一粒种子深埋土地然后倔强地生根发芽。

他们操着我听不懂的口音,烹调着迎合西方人口味的中国菜,商户们白天开门揽客,叮叮咚咚地过着自己的小日子。

2019.11.11 伦敦中国城

2019.11.11 伦敦中国城

也许,中国城更像是久居海外的华侨们报团取暖的聚集地,这里没有他们的根,亦不是他们的家,却是他们想要在伦敦生存下来唯一的选择。

高高的红灯笼挂起来,老上海餐馆的牌楼立起,夜幕降临,人们开始涌入中国城的小巷子。这里永远有上海大饭店、广式茶点、猪肚鸡火锅、日本料理、面包店、奶茶店、葡式蛋挞

和煎饼果子,但却找不到我想要的北京味道。

2019.11.11 伦敦中国城

2019.11.11 伦敦中国城

中国城里的几家大超市是我的救命稻草,只要能用葱姜蒜炝炒出香气,宿舍楼里的学生厨房就能瞬间氤氲着饭香。

轮流来做菜的室友们会闲扯几句,相互倾吐一下学业的压力、感情的困惑和对工作的迷茫,这是我们伦敦留学生活更真实的一面。卸下口红和粉底,换上睡衣和家居服,回到宿舍关上房门,每个人都是离家远行的少年而已。

2019.10.20 泰晤士河岸

2019.10.20 泰晤士河岸

我记得有人曾说过,人的一生中至少需要经历一段独居的时光,真正做到和自己相处。

因为除了诗与远方,还有柴米油盐酱醋茶,生活的一地鸡毛同样需要料理,寻找到最适合自己的节奏和生活方式,你才能真正成为一个独立的个体。

来伦敦之后,自己独立生活的能力确实又上了一个台阶,还解锁了无数种可以将生活经营得更加精致的方式。

2020.03.19 中超囤物资

2020.03.19 中超囤物资

同宿舍的室友们开发了锡纸烤肉、韩式料理、意大利肉酱面

、三文鱼等各种美食烹饪的妙招,让我不得不佩服中华饮食文化的博大精深。

我其实一直是吃粗茶淡饭长大的孩子,珍馐美味在我心中也抵不过一碗炸酱面和烧饼夹鸡蛋,我的中国胃,永远思念着故乡的味道。

04. Accent is Part of Our Identity

为了达到LSE的语言要求,我一共考了四次雅思,过程中的血泪心酸一言难尽,不过依然感谢雅思这门考试,让我对严谨的英文学术写作提前有了准备。

2019.10.19 泰晤士河畔

2019.10.19 泰晤士河畔

在马来西亚吉隆坡考雅思的那天,我觉得自己的心态处于即将崩溃的边缘。口语考试是在一个狭小的隔间里进行的,考官是一位华裔女性。

印象中那是我语速最快的一次雅思考试,全程双腿都在颤抖,中间还出现了好多次口误,从考场出来的时候只觉得万念俱灰,连KLCC里的免税化妆品和网红无边泳池都无心顾及了。

但出分之后口语竟然得了7.5分,顺利过线!回想起当时一路走来跌倒再爬起来的过程,其实就和小孩子蹒跚学步、牙牙学语是一样的道理。

因为从小生活在英语学习竞争激烈的环境中,我一直对自己的英语没什么自信,很不愿意开口讲英文,特别担心自己的发音不标准,因为讲话的时候语法错误、用词不当,而被别人嘲笑。

等我真正到了伦敦,我才发现根本没有人在乎你的英语发音和语法。我变得很自如,一点都不害怕开口发言以及和陌生人交流了,我还会不自主地配上手势和肢体动作,让自己的信息传达更加清楚和准确。

2019.11.29 泰晤士河畔

2019.11.29 泰晤士河畔

而我也终于明白了所谓的口音或者中式英语,只是我们身份认同的一部分罢了,根本不需要因此感到羞耻。

语言的本质其实是沟通的工具,最重要的是我们如何利用好这个工具来表达自己,实现思想的交流与传播。

05. Please Introduce Yourself

来伦敦之后,我第一次认真思考身份认同的问题,关于“我是谁”?

我一直都没有正式的英文名,我名字的三个字正着拼,反着拼,还是缩写着拼,其实差别都不大,大家都能轻易定位到我这个人。

我一路从北京走到伦敦读书,看起来似乎也是顺理成章的事情,直到伦敦又为我打开了一扇全新的大门。

2020.04.26 泰晤士河畔

2020.04.26 泰晤士河畔

我发现在伦敦,自己身边的同学和朋友不再是曾经一路同行的人了,个体的异质性大幅度增加,每个人的人生故事和成长经历都是那样截然不同。

意识到这一点,我才开始真正思考谁是少数群体(minority),而我作为一个独立的个体,身上的独特性又在哪里呢?

2020.04.26 Waterstone书店

2020.04.26 Waterstone书店

LSE是一所很有趣的学校,虽然我的专业是传播学,但我们要思考关于政治、经济、权力、法律、女性主义、媒介影像、殖民与被殖民、正义与自由等一系列非常宏观且抽象的概念。同时还要学习社会学研究方法,SPSS等硬核的统计学课程,研究算法、大数据与人工智能之间的关系。

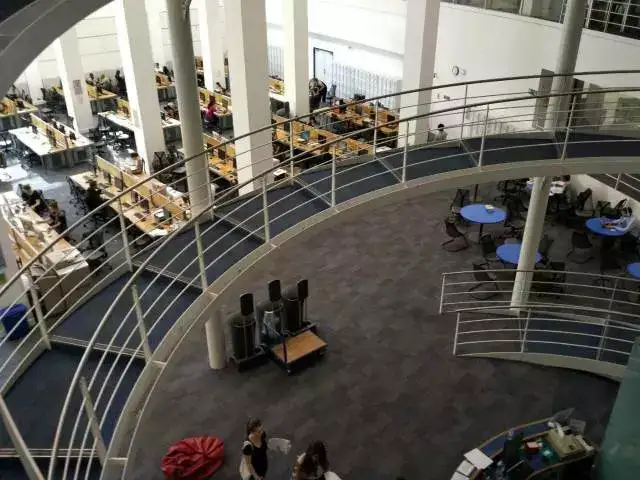

LSE的图书馆

LSE的图书馆

在正式开学前的opening ceremony上,老师让我们每个人在黑板上写下自己此刻的担忧和未来一年的心愿,全场最受瞩目的那一句话是:Survive from LSE。

我记得自己在第一堂seminar的讨论课上就出糗了。虽然我早就把文献读了好几遍,还记了不少笔记,开口发言完之后还是被老师善意地提醒说:“你所理解的全球化好像只是复述了一遍文献里的观点,那你自己的想法呢?”

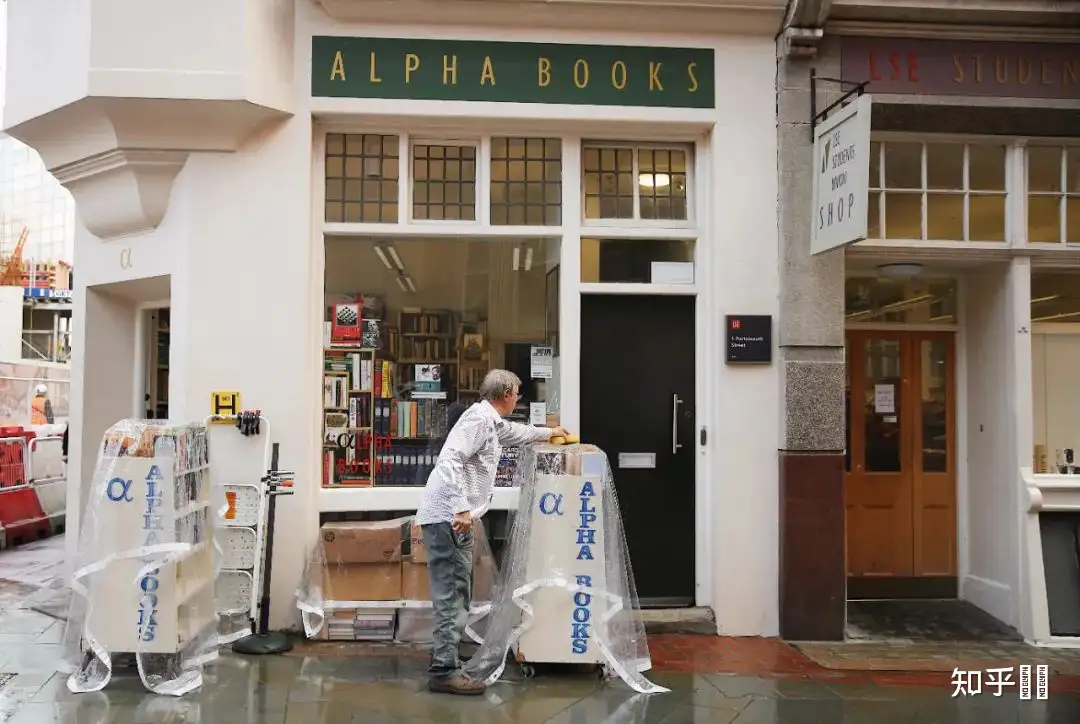

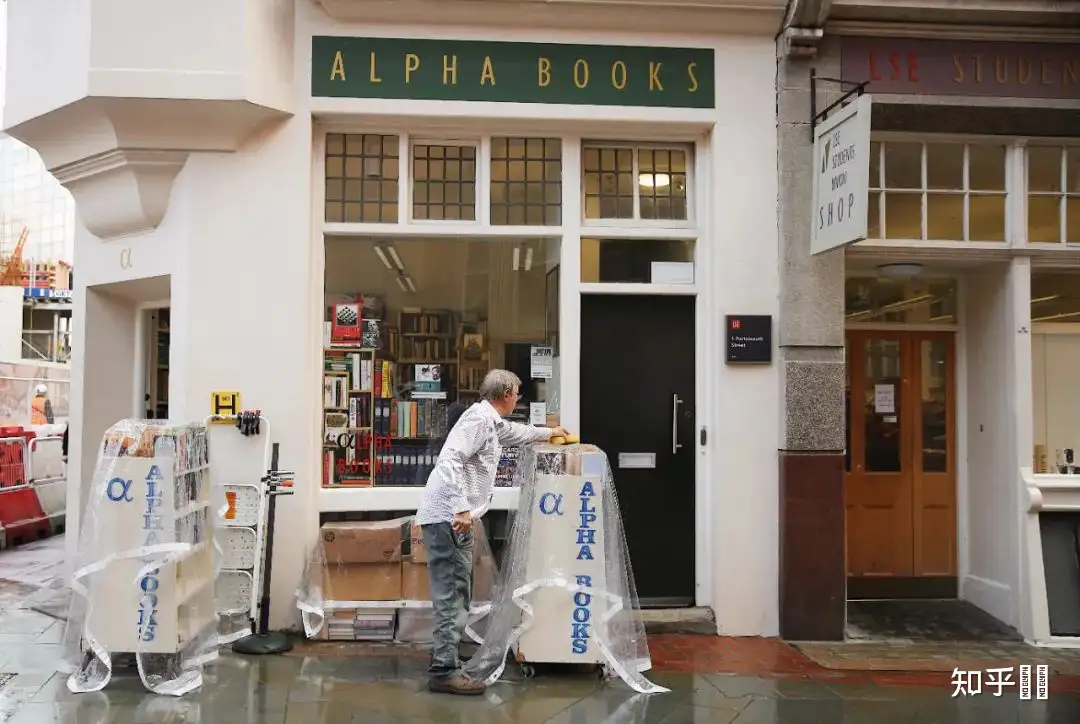

LSE的二手书店

LSE的二手书店

Critical thinking成为困扰了我一整年学术生涯的梦魇。第一堂讨论课结束之后我就有了退学的念头,但我知道自己无论如何也要坚持下去,说错了又能怎样呢?

在这里,每一个人的声音都需要被听到。

06. Emotion and Technology

我毕业论文的题目是The Many Faces of Me on Social Media: How Chinese Young People Present Themselves and Construct Their Identity Across Different Social Media Platforms.

有关社交媒体上的自我呈现和身份建构是我从本科开始就特别感兴趣的话题,为了这篇论文,在伦敦的8个月里我一直在和不同的教授、助教、同学交流想法,把所有能找到的书籍文献都阅读了一遍。

LSE校外的街道

LSE校外的街道

为了保证研究结果的专业性和准确性,我们需要用英文上一遍社会学统计方法(SPSS)的课程,熟练掌握定量和定性两种分析方法,以保证自己论文研究对象的筛选符合学术规范,数据收集和取样逻辑没有违背潜在的道德问题和伦理风险。

这是我第一次认真思考社会科学领域研究的方法论,英国的教育体系对学术严谨性的要求非常高,虽然查重率的限制和自我抄袭(self-plagiarism)有时候让人抓狂,但也因此让我对所学的专业充满热情,对社会学、人类学、统计学、管理学、法学、哲学等其他学科心存敬畏。

我的导师叫Jane Vincent,是一位对学术要求极其严格的英国老奶奶,她Phd学位的研究主题和我非常相似,关于手机对老年人情感的影响。

除了我之外,Jane的另一位学生是已有工作经验的美国记者,那位记者小姐姐的论文主题也很有趣,是关于睡前手机浏览行为与睡眠质量的研究。

我们三个人就这样组成了一个学术小团体,每周四导师Jane会特意从伦敦的郊区坐火车来学校,和我们一起探讨关于媒介、科技与情感的话题。

LSE的Central Building

LSE的Central Building

纯英文的学术探讨是非常考验人的,每次office hour之前我都特别紧张,把提纲和问题反反复复看好多遍才有勇气走进老师的办公室。

记得第一次论文开题的supervison meeting结束之后,我打着伞从教学楼里出来走进伦敦的雨夜,下午5点天就已经完全黑了。我只觉得大脑一片空白,身体仿佛被掏空,对自己能否从LSE顺利毕业充满担忧。

宿舍门前的马路

宿舍门前的马路

第二次一对一meeting的时候,导师Jane大概看出了我满脸的担忧和沮丧,主动和我聊起了伦敦生活,像和蔼亲切的奶奶一样关心我的日常起居,还赠送了我一张展览的门票。

“这是一个关于女性主义的展览,特别有意思,好像到这周六就结束了,有空一定要去看看。”

打碟DJ男神Bart

打碟DJ男神Bart

我茫然地点了点头,有些不知所措地收下了赠票,我知道自己可能并没有时间去欣赏这个展览了。

在伦敦,有太多太多比读书和写论文有趣的事情在等待着你,每一秒都是那么宝贵,但是文献里的每一个句子和概念,又是那样晦涩难懂。

07. Theatre and WestEnd

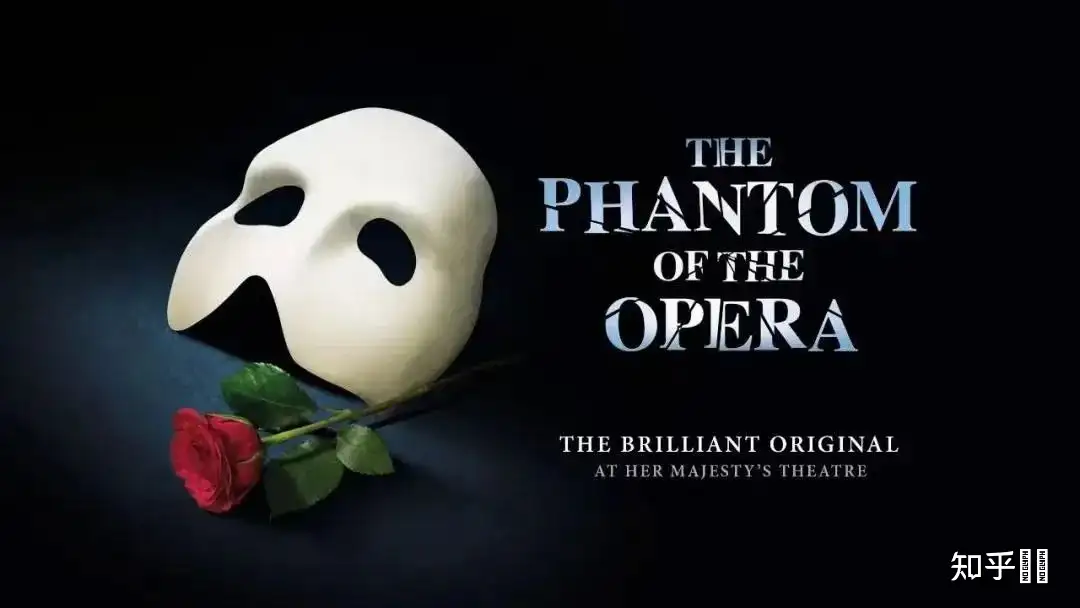

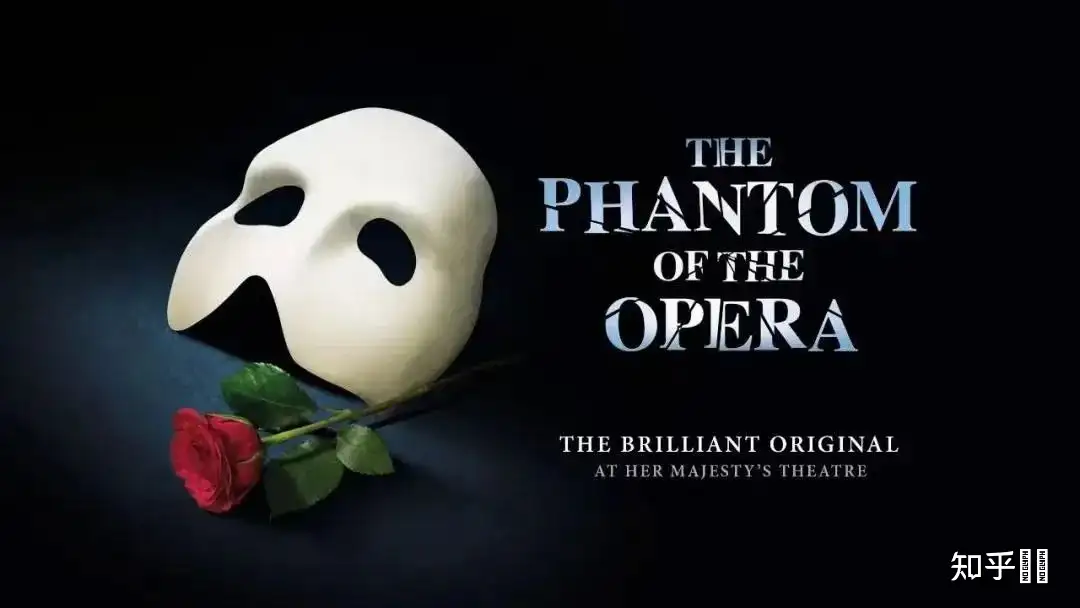

我在伦敦西区(West End)观看的唯一一场演出是《歌剧魅影》,火爆的抢票形势直接吓退了我这样的学生党,最终只能和朋友买了两张观看视角很一般的门票。

我在伦敦西区(West End)观看的唯一一场演出是《歌剧魅影》,火爆的抢票形势直接吓退了我这样的学生党,最终只能和朋友买了两张观看视角很一般的门票。

对于场场爆满、一票难求的《歌剧魅影》,能有幸进场观赏一次已经是巨大的荣幸了。

2019.11.23 歌剧魅影剧场门外

2019.11.23 歌剧魅影剧场门外

伦敦的每一座博物馆、美术馆、画廊和古建筑,都是无与伦比的视觉盛宴和艺术瑰宝,也许这就是很多人终其一生都对这座城市魂牵梦绕的原因吧。

冬天的时候,从宿舍走去学校的路上我会经过伦敦非常多的著名剧院,剧院的门脸很小,门口排队的人却很多,有时候甚至排到了几条街之外。上早课的日子里我总能遇见在剧院门口驻足徘徊的人,他们裹着衣服在寒风中等待着当天的余票,只为了去享受一场真正的歌剧。

HER MAJESTY剧院

HER MAJESTY剧院

去年7月,《歌剧魅影》宣布将于伦敦西区“永久”停演,在一封来自剧院的公开信中,剧院负责人写道:由于剧院财务受挫,我们决定永久停止伦敦和全英《歌剧魅影》巡演,但我们未来依然决心将《歌剧魅影》带回伦敦。

2019.12.02 摄政街的地铁站出口

2019.12.02 摄政街的地铁站出口

疫情爆发伦敦封城之后我一个人去了很多次摄政街,路过了曾经上演歌剧魅影的HER MAJESTY'S剧院。

剧院的大门已经锁了,售票亭里人去楼空,曾经熙熙攘攘、人声鼎沸的摄政街,如今只剩下几个行色匆匆的行人,和我这样一个背着相机拎着购物袋的学生了。

2020.04.26 摄政街附近的丁香花

2020.04.26 摄政街附近的丁香花

这样的情景是我未曾预料到的。但我知道,黑夜一定会过去,伦敦的春天和夏天总会到来。因为伦敦永远是一场流动的盛宴,短暂的寂静和萧条过后,必然是一幅全新的美丽图景。

08. Heathrow Airport

我上一次来伦敦是18岁,高考结束之后和妈妈跟着旅行团去英国和爱尔兰旅行了十天。再上一次途经希斯罗机场是16岁,我和家人结束北欧之旅,最后从希斯罗转机回国。

英伦在我心中一直是高贵、典雅、绅士、权威的象征,而希斯罗则是永恒的渡口,永远不会有停摆的那一天。

2019.10.20 伦敦塔桥

2019.10.20 伦敦塔桥

20岁我第一次一个人去芬兰的时候,只有我妈妈去北京首都机场送我了。

出发的那天并不是什么特殊的日子,没有前来送别的小伙伴也没有其他同行的人,我知道自己将要踏上一个人的旅途了。

换好机票,办好托运行李,找到了海关入口(customs office),我微笑着对妈妈说:前面就是安检口了,你进不去了,我走了。

2020.04.26 草坪上踢足球的孩子

2020.04.26 草坪上踢足球的孩子

我转身和妈妈挥了挥手,示意她不要担心我早点回家吧。但是当我刷开机票,迈入闸机口的那个瞬间,我的眼泪还是不争气地落了下来。

我清晰地记得当时的感受:我的鼻子特别酸,喉咙也哽咽得不行,突然很想委屈地大哭一场。但下一秒我就恢复了镇定,仔细看了眼手中的机票和护照,核对了一遍登机时间和登机口,我没有退路了。

不管前方是荆棘丛生,还是狂风暴雨,我一个人咬着牙也要往前走,这大概就是想要真正看世界所需要付出的勇气和魄力吧。

2019.09.30 碎片大厦楼顶的日落

2019.09.30 碎片大厦楼顶的日落

2020年5月7日,我登上了中国南方航空

从伦敦希斯罗飞往广州白云机场的航班。看到医护人员防护服背后“欢迎回家”的几个字,我的双眼忍不住在护目镜里泪流满面了。

2020.05.07 希斯罗机场出发大厅外

2020.05.07 希斯罗机场出发大厅外

我从未想过有一天我会见到这样的希斯罗,我们所有人整整齐齐地穿着防护服,大家很安静,严格遵循着机场工作人员的指引办理乘机手续,没有人多说一句话。

无论心中有再多不舍,我知道我也要去赶最后那班回家的航班了,因为祖国永远是我的故乡,那里有爱我的人和我爱的人在等着我。

LSE的校训牌

LSE的校训牌 2019.06.11 LSE行前会北京会场

2019.06.11 LSE行前会北京会场  2019.09.23 LSE开学日 图右为Sonia Livingstone女神

2019.09.23 LSE开学日 图右为Sonia Livingstone女神 2019.11.17 特拉法加广场附近

2019.11.17 特拉法加广场附近  2020.04.26 特拉法加广场附近

2020.04.26 特拉法加广场附近  2019.10.01 雨夜伦敦(红色大巴二层)

2019.10.01 雨夜伦敦(红色大巴二层) 2019.09.27 泰晤士河日落

2019.09.27 泰晤士河日落 2019.10.01 泰特美术馆天台

2019.10.01 泰特美术馆天台 2019.10.09 伦敦人民的环保抗议

2019.10.09 伦敦人民的环保抗议 2019.11.11 伦敦中国城

2019.11.11 伦敦中国城 2019.11.11 伦敦中国城

2019.11.11 伦敦中国城 2019.10.20 泰晤士河岸

2019.10.20 泰晤士河岸 2020.03.19 中超囤物资

2020.03.19 中超囤物资 2019.10.19 泰晤士河畔

2019.10.19 泰晤士河畔 2019.11.29 泰晤士河畔

2019.11.29 泰晤士河畔 2020.04.26 泰晤士河畔

2020.04.26 泰晤士河畔 2020.04.26 Waterstone书店

2020.04.26 Waterstone书店 LSE的图书馆

LSE的图书馆 LSE的二手书店

LSE的二手书店 LSE校外的街道

LSE校外的街道 LSE的Central Building

LSE的Central Building 宿舍门前的马路

宿舍门前的马路 打碟DJ男神Bart

打碟DJ男神Bart 我在伦敦西区(West End)观看的唯一一场演出是《歌剧魅影》,火爆的抢票形势直接吓退了我这样的学生党,最终只能和朋友买了两张观看视角很一般的门票。

我在伦敦西区(West End)观看的唯一一场演出是《歌剧魅影》,火爆的抢票形势直接吓退了我这样的学生党,最终只能和朋友买了两张观看视角很一般的门票。 2019.11.23 歌剧魅影剧场门外

2019.11.23 歌剧魅影剧场门外 HER MAJESTY剧院

HER MAJESTY剧院 2019.12.02 摄政街的地铁站出口

2019.12.02 摄政街的地铁站出口 2020.04.26 摄政街附近的丁香花

2020.04.26 摄政街附近的丁香花 2019.10.20 伦敦塔桥

2019.10.20 伦敦塔桥 2020.04.26 草坪上踢足球的孩子

2020.04.26 草坪上踢足球的孩子 2019.09.30 碎片大厦楼顶的日落

2019.09.30 碎片大厦楼顶的日落 2020.05.07 希斯罗机场出发大厅外

2020.05.07 希斯罗机场出发大厅外

(LSE校园远景图)

(LSE校园远景图) (LSE校园内)

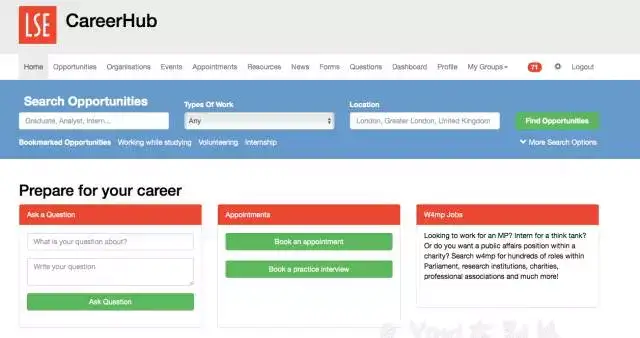

(LSE校园内) (Career Hub就业指导网页)

(Career Hub就业指导网页) (LSE螺旋楼梯图书馆)

(LSE螺旋楼梯图书馆) 文章首发于我们的公众号:棕榈大道。留学申请/留学规划请直接添加微信 palmdrivezhihu 详细咨询。

文章首发于我们的公众号:棕榈大道。留学申请/留学规划请直接添加微信 palmdrivezhihu 详细咨询。

毕业典礼结束后和项目的director聊了几句,他说下周就要开始准备迎接新生了,突然意识到自己和这里告别,但又有一批人和这里结缘。春夏秋冬,接踵而至,每个人都迎来了新的开始,这一批新生开始一段新的旅程,我也刚刚出发。

毕业典礼结束后和项目的director聊了几句,他说下周就要开始准备迎接新生了,突然意识到自己和这里告别,但又有一批人和这里结缘。春夏秋冬,接踵而至,每个人都迎来了新的开始,这一批新生开始一段新的旅程,我也刚刚出发。 更多留学、硕博类、教育类干货请关注:

更多留学、硕博类、教育类干货请关注: