作者:王子君

鏈接:https://www.zhihu.com/question/653098686/answer/3468936065

來源:知乎

著作權歸作者所有。商業轉載請聯繫作者獲得授權,非商業轉載請註明出處。

謝邀。

人家要黃金,沒有你的周。

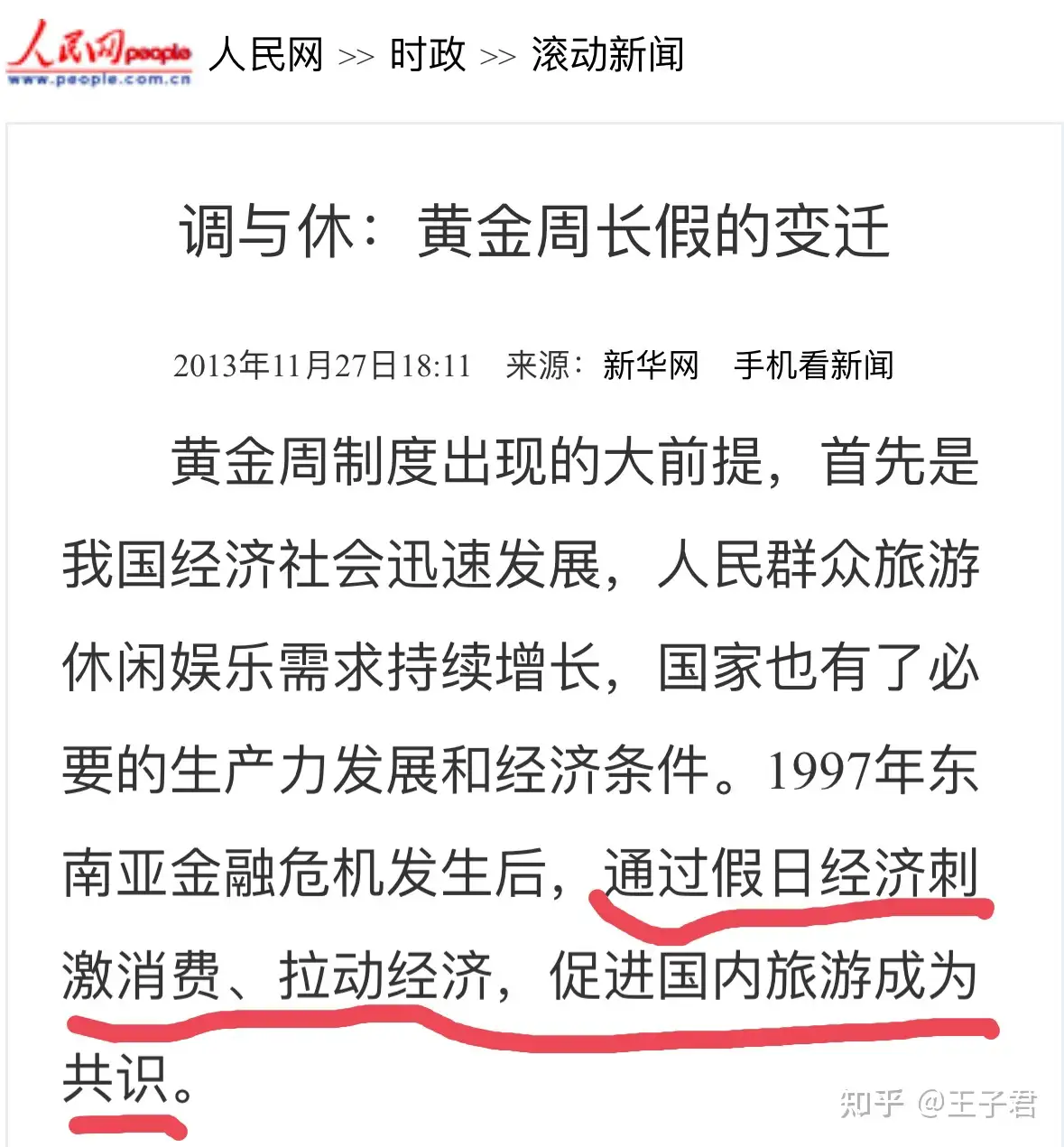

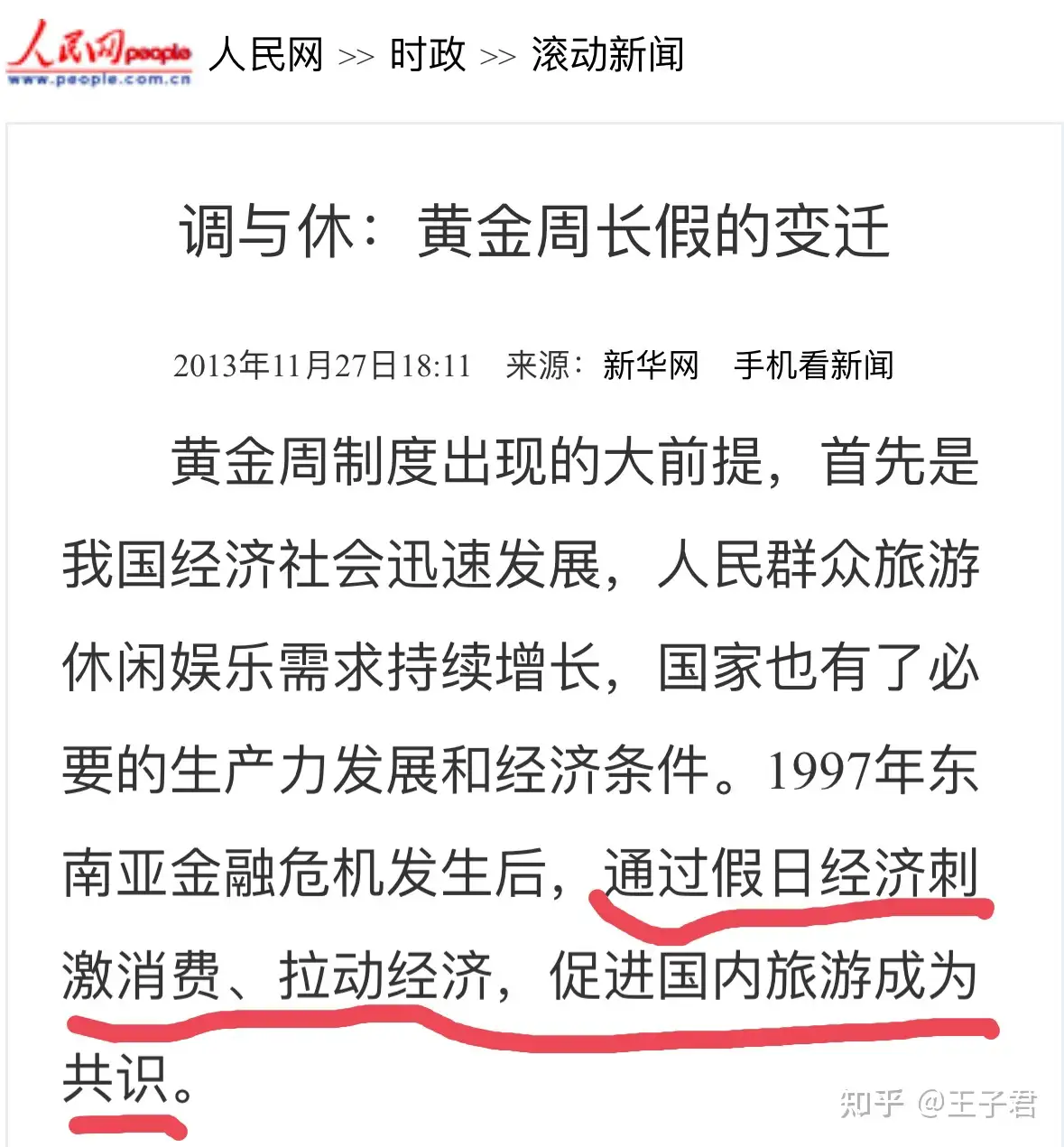

官方從來沒有避諱過黃金周等調休制度的本意:刺激消費。

咱們的法定節假日每年就11天,員工帶薪休假制度則像海鮮方便麵里的海鮮,聽過,沒見過。

如果正常放假,那大量需要中長期出行才能消費的旅遊產能根本無法啟動,例如遠距景點、食宿、運力等。

正常放假的話,也就春節和國慶能到3天,頂多撐起周邊游自駕游,很多人可能就不出門了。

這些產能不啟動,那圍繞這些產能的資產增值就是夢幻泡影,今天很多地方的旅遊地產、康養、民宿、特色小鎮連第一波投資都拉不來。

為了經濟、而不是為了休息,才有了黃金周等調休。錢是出發點,而非人。

08年到17年,國慶黃金周旅遊人次從1.78億增長到7.1億、旅遊收入從798億增長到5900億。從這點看,很成功嘛。

但這就留下個骨子上的麻煩:休息權不再神聖。

這不僅僅是法律意義上的「保護勞動者休息權的不受侵犯」,還有文化上。

近代無論左右,大體上都是下層藉助新生產力向上層衝擊。其中一個成果,就是「工作是神聖的,休息也是神聖的」。

左邊有熟悉的勞工神聖,右邊有「安息之日守為聖日」。

建法理找傳統,下層們總算把一句話說明白:我的勞動建立在休息之上。

我可以打工,打工是必須要打工的,但我也得休息。

因此圍繞休息權的拉鋸是全球各地代表們最頭疼的事之一。哪怕是搞義務勞動的地方,至少也要打出「為了人民」這種極崇高的旗幟。

但現在,休息權被扒去了神聖的外衣:為了錢。

可以公開隨意調整,讓你集中休你就得休,讓你連軸轉你就得轉,神聖之感蕩然無存。

兩百年掙扎,這籌碼是很重的,現在如鵝毛。

所以公司們自然不會有什麼心理壓力:你已經把原本泰山般的休息權像積木那樣堆砌,那為什麼我不能再踹兩腳?

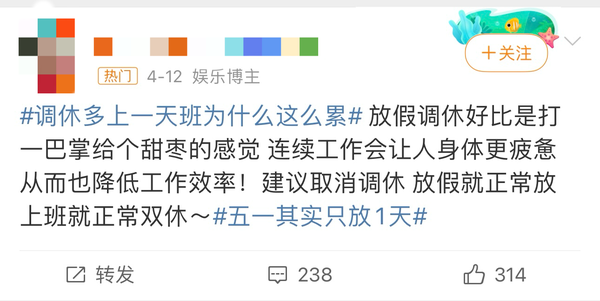

但這種「指令式休假」,真的很累。

朝三暮四,實際假期數沒變。所謂的「長假」,是建立在延長的工作日上。

今年1至2月周平均工作時長48小時,19年2月時還是44.9小時。

這幾年工作強度一直走高,尤其是各種靈活就業,大量失業湧入的同時訂單恢復卻放緩。普遍供大於求下,打工人不得不靠延長工作時長來對沖。

網約車司機日均工作時長在21年就達到11小時,還得周工作6.45天。

對於很多打工人,「放假」不但不能休息,反而加重疲勞:

首先得再連着上班,累;然後是在高密度客運下特種兵旅遊,累;假期中還得隨時盯着工作微信,累。

用疲憊的身體去來一趟疲憊的旅行,只有集中釋放消費的經濟意義,沒有休息。

最後,調休還形成了一種虛假的「假期觀感」。

齊魯人才網

統計過,20年山東只有18.75%的企業提供雙休(還是在招聘數據上)。

咱這單休、大小周極其普遍,工廠里一月休四天的比比皆是。最基礎的休息權還處於瘸腿階段。

什麼帶薪休假、歐洲那種夏季休他一個月,簡直異世界。

但靠着調休湊出的長假,「你看咱假期這人山人海」、「我們的旅遊數據比歐洲還好看」、「中國人就愛出去玩」。

咱也是個旅遊大國,問題不存在了。

頗有種乞丐和龍王斗寶的感覺,把摳搜一年的假期湊起來甩桌上,「咱也上桌了,不是窮人」。

導致在聚集對各種旅遊數據的熱議時,忽視了正常休息權的孱弱。

總之,調休湊假還會繼續。

因為沒什麼反制反饋能力,唯一的手段就是等勞動力隨老齡化逐步退出市場。

就像房價一樣,說一萬句也沒用,不買最有效。

出門還是要出的。對普通人最可行的辦法,就是放下虛榮和盲從,遠離網絡熱門目的地,找個風景不錯的地安靜地晃晃。

去小不去大、去疏不去密、去平不去貴,自己先回歸休息的本意。

閒聊公號:王子君

的碎碎念。

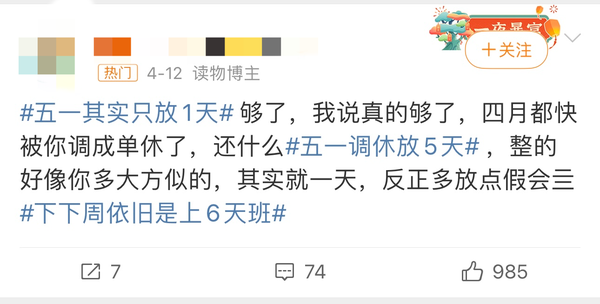

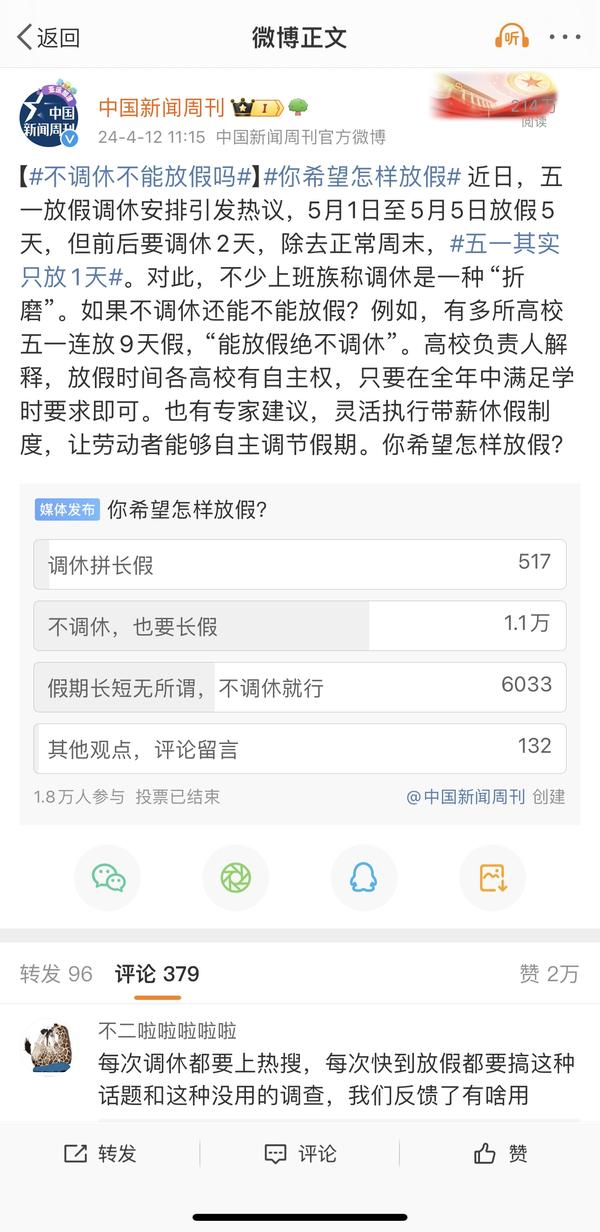

「五一其實只放一天」引熱議:中國假期真的少嗎?湊假還要持續多久

「五一其實只放一天」引熱議:中國假期真的少嗎?湊假還要持續多久

官方從來沒有避諱過黃金周等調休制度的本意:刺激消費。

官方從來沒有避諱過黃金周等調休制度的本意:刺激消費。