|

您好,阿斯蘭侃吧歡迎您的到來~ |

中级魔法师 六级 |

|

项目经理 二十四级 |

浙江省,简称“浙”,是中华人民共和国东部的一个沿海省份,位于长江三角洲南翼,北邻上海市、江苏省、西依安徽省、江西省、南接福建省,陆域面积10.55万平方公里[4],占全国的1.1%,海域面积26万平方公里,是中国陆地地区面积最小的省之一,也是中国岛屿数量最多的省份。2023年,全省常住人口6627万人[5],位居全国第八位,是全国人口增长速度最快的省份之一。省政府驻地杭州市西湖区。 浙江历史悠久,是中华文明的发祥地之一[6]。1949年以后,因为国防前线与历史问题,浙江省经济在国内排名连年衰退、国有投入不到全国平均水平的一半[7]。自改革开放以来,浙江一直是中国民营经济最活跃的省份之一,因为民营经济的跨越式发展,经济总量由全国第14位进步到全国第4位[7]。截至2023年,浙江城镇、农村居民人均可支配收入连续20年、36年位居全国各省区第一位[8],区域、城乡发展均衡,是全国唯一一个所有设区的市居民收入全部超过全国平均水平的省份,也是全国城乡居民收入比最低的省份[9]。

|

项目经理 二十四级 |

浙江省,简称“浙”,是中华人民共和国东部的一个沿海省份,位于长江三角洲南翼,北邻上海市、江苏省、西依安徽省、江西省、南接福建省,陆域面积10.55万平方公里[4],占全国的1.1%,海域面积26万平方公里,是中国陆地地区面积最小的省之一,也是中国岛屿数量最多的省份。2023年,全省常住人口6627万人[5],位居全国第八位,是全国人口增长速度最快的省份之一。省政府驻地杭州市西湖区。 浙江历史悠久,是中华文明的发祥地之一[6]。1949年以后,因为国防前线与历史问题,浙江省经济在国内排名连年衰退、国有投入不到全国平均水平的一半[7]。自改革开放以来,浙江一直是中国民营经济最活跃的省份之一,因为民营经济的跨越式发展,经济总量由全国第14位进步到全国第4位[7]。截至2023年,浙江城镇、农村居民人均可支配收入连续20年、36年位居全国各省区第一位[8],区域、城乡发展均衡,是全国唯一一个所有设区的市居民收入全部超过全国平均水平的省份,也是全国城乡居民收入比最低的省份[9]。

|

项目经理 二十四级 |

浙江省 浙 省

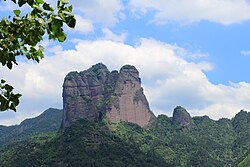

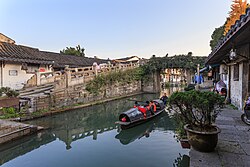

从左上到右下为:杭州西湖、宁波三江口、南浔镇、江郎山、绍兴八字桥、雁荡山、普陀山

|

项目经理 二十四级 |

浙江省的位置 坐标:  30°18′N 120°12′E

|

项目经理 二十四级 |

国家中华人民共和国

語源钱塘江的古称

省会杭州市

最大城市杭州市(人口、经济)

丽水市(面积)

行政区划地级行政区11个、县级行政区53个、乡级行政区1364个

政府

• 省委书记王浩

• 人大常委会主任王浩

• 省长刘捷

• 政协主席廉毅敏

面积

• 总计104,141平方公里

面积排名第24名(土地面积)

占全国1.08%

人口(2023)

• 总计常住人口6,627万人

• 排名第8名

• 占全国4.7%

• 生育率(2010)1.02(第25名)

族群[1]

• 民族汉族-97.7%

苗族-0.6%

土家族-0.4%

畲族-0.3%

• 方言汉族:吳語(占90%以上)、徽語、闽南话、蛮讲、蛮话、官话

畲族:畲話

时区北京时间(UTC+8)

ISO 3166码CN-ZJ

车牌浙

行政区划代码33

GDP(2023)¥82,553.00亿元

$11681.83亿美元(第4名)

• 人均¥125043元

US17694美元(第5名)

• 占全国6.548%

HDI(2022)0.814( 极高 )[2]

极高 · 第5名

網站浙江省人民政府

省象征

花兰花

树樟树

|

项目经理 二十四级 |

浙江省

汉语浙江

标音

官话

(現代標準漢語)

- 汉语拼音Zhèjiāng

- 威妥瑪拼音Che-chiang

其他官话

- 南京官话拼音zhä5jang1

闽语

- 閩東語平話字Ciék-gŏng

- 閩南語白話字Chiat-kang

吴语

- 拉丁化[Tsah cian (杭州话)

Cih kaon (宁波话)

Ci kuo (温州话)

Tseh kaon (上海话)] 错误:{{Lang}}:指定的書寫系統標籤是拉丁字母,但文本第 14 個字元「杭」不是拉丁字母。(帮助)

客語

- 客家话拼音Tset-kông

|

项目经理 二十四级 |

史前时期 早在5万年前的旧石器时代,浙江就有原始人类建德人活动。直至新石器時代,先後出現上山文化[註 2]、小黄山文化[註 3]、跨湖桥文化[25]、河姆渡文化[註 4]、马家浜文化[27][註 5]及良渚文化。 其中河姆渡文化距今约7000年至6000年间,见证了古人由采集食物到学会耕作的过程,是迄今为止最丰富的一处史前稻作农业遗存[19]:10-11。而后来的良渚文化距今约5000年,其古城遗址及治水遗迹为中国境内最早进入国家形态的地点,其玉器文化和成熟的礼制都对周边地区、夏商周三代及后来的中华文明产生影响[19]:413-432,前故宫博物院院长张忠培先生更是称良渚为“中华第一城”[19]:11-12[29]:241[30]。进入青铜时代后,良渚文化为马桥文化所取代[19]:441,其居民被称为“越人”[31]。考古上属于马桥文化及其接近类型的文化遗址大量在太湖地区、钱塘江流域、宁绍平原被发现,是当时少受中原影响的独立发展的文化[註 6]。

|

项目经理 二十四级 |

秦灭楚以后,旋即进入越地,“降越君,置会稽郡”,越故地遂为秦会稽郡的一部分,郡治在吴、越两国故都吴县(今苏州)[49]。

秦二世元年(前209),天下反秦。项羽在吳袭杀秦会稽郡太守,率领八千江东子弟起兵[50]。汉代秦后沿袭会稽郡。而今天的浙江南部由东瓯国统治,后来东瓯内附被迁至江淮,而与东瓯争斗的闽越被汉朝最终消灭,今浙江全境都歸於中原王朝統治[51]。 东汉永建四年(129年),將錢塘江以西劃為吳郡,以東為会稽郡,吳縣(今江苏苏州)成为新设的吴郡治所後,會稽郡治所迁回山阴縣(今绍兴)[52]。东汉末年,吴郡富春县(今杭州富阳)人孙坚及其子孙策、孙权逐步掌控包括吴郡、会稽郡在内的江东地区并建立孫吳政权。[53]。期間吴国向今天浙江西部和皖南等山地的山越部落进行征抚,并且大事屯田,以增强国力[14][54]。公元280年,吴降晋[55]。 永嘉五年(311年)永嘉之乱爆发,华北长期处于战乱,再加上五胡乱华,大量难民涌入江东。建兴五年(317年),司马睿在吴国故都建康建立东晋,江南又相继为宋、齐、梁、陈四朝所统治,此之谓六朝。六朝期間大量中原汉人贵族和士大夫南迁,其中吴兴郡和会稽郡人口都增加一倍[56]:47。会稽、吴兴(今湖州)与吴郡并列“三吴”,是六朝膏腴之地,以三吴为中心经济、文化繁荣[57]:6-7。

|

项目经理 二十四级 |

太平兴国三年(978年)二月,吴越末代国主钱弘俶遵循祖训,主动歸附宋朝[80]:8-11。北宋在在原吴越国地设立两浙道(后改为路),并一改吴越税赋繁多的遗留,两浙因此得以安定[80]:5。两浙是北宋人口最多的路,同时也是宋代的财赋重地,“国家根本,仰给东南”[56]:111,因此受到宋廷的极度重视,当时就有“苏湖熟,天下足”的说法来形容太湖两岸平江(今江苏苏州)、湖州(今浙江湖州)的繁荣富裕[80]:6-7。 北宋灭亡後,靖康二年(1127年)五月宋高宗在商丘(宋南京应天府)称帝,南宋建立,绍兴二年(1132年)正式以兩浙路杭州为“行在所”,改临安府,自此两浙成为南宋的政治中心。宋室南迁后,大量北方人口涌入两浙地区,首府临安更是难民远远多于土著,一度成为北方士人的活动中心[56]:134-135[81]。两浙经济繁荣,海外贸易尤为发达,杭州、明州(今宁波)、温州都是当时海外贸易的主要港口;同时文化昌盛,成为了全国的教育文化中心,催生了如浙东学派的新思潮[56]:142-155。这段时期的浙江,在全国经济中的地位与日俱增,并凭借粮食、茶叶和丝绸等成为中国最重要的赋税重地[82]。 至元十三年(1276年),忽必烈帶領蒙古军队攻占临安,结束了杭州作为首都的年代。元朝将原来的两浙路与两淮路合并,设立江淮等处行中书省,统两淮(淮南东路、淮南西路)、两浙地。至元二十一年(1284年),以地理民事非便,改省治为杭州。至元二十二年(1285年),割江北部分隶河南,以原两浙路为主体成立江浙等处行中书省(简称江浙行省)。[83]元代的江浙仍是全国的税赋重地,工商贸易都高度繁荣,江浙占粮食岁入三分之一,商税也占三分之一,租调更是有十分之七强。元朝时访华的马可波罗对这里的繁荣与美丽感到惊讶,并称“行在”(即今浙江杭州)是“世界上最美丽华贵之天城”[註 12][85][86][87]。但马可波罗是否来过中国仍然存疑[88]。而与此同时,作为南宋遗民的两浙人被视作四等人中最低等的“南人”,受到的极大剥削和迫害,因而多次爆发反元起义[56]:161。

|

项目经理 二十四级 |

明洪武元年(1368年)朱元璋率领军队击败方国珍在今浙江内的武装,占领今浙江全部,设立浙江行中书省,后改为承宣布政使司,浙江省名也由此正式出现。朱元璋攻取金陵后设立江南行省(后改为直隶),后设立江南分省(後设立浙東行省[89],又改为浙江行中書省[90]),将原宋朝浙西路的苏州府、松江府、湖州府、嘉兴府地划予南直隶;后因直隶辖境调整[91],洪武十四年(1381年),湖州府、嘉兴府地复归浙江,浙江省范围于此后700年间未有太大改变。明朝浙江承宣布政使司设立11个府、1州、75县。[92][93] 明朝时浙江是全国赋税重地之一,嘉兴、湖州发展为生丝的主要产地,手工工場發達,如安吉、南潯、瑞安、臨平等一批市鎮繁榮,对外贸易也极其活跃[56]:175-183。明代也是浙江文化的繁榮時期,學術發達,湧現出如劉伯溫、宋濂、方孝孺、王陽明這樣的大家[56]:187。但是朱元璋為清剿盤據浙江沿海的张士诚和方国珍以及後來的倭寇,遂对沿海实施封闭锁国的海禁政策[94]。洪武十九年(1386年)舟山46岛居民30000余人被强遣入内地,次年全国唯一的海岛县舟山昌国县废除[95]。在明代私人海商和政府关系一直紧张,而浙江鋌而走險走私海上者不可勝數;寧波之亂後,海禁更加严格,於是以福建、浙江破產海商為主[96]的真假倭寇橫行浙閩沿海[56]:167-169[97],直至戚继光率军平定[98]。  镇海招宝山炮台 清初,改浙江承宣布政使司为浙江省,军事上由闽浙总督节制[99]。由于浙江曾经顽强抵抗,清人采取了剃发易服、军事镇压、迁界禁海等手段来巩固其在浙江的统治,极大打击了浙江的经济社会[56][100][101];对两浙文人则大兴文字狱,明史案、吕留良案等惨案不可胜数[102]:173-174。明末清初,大量浙江籍遺民為反清復明、避難經商而東渡日本,其中最有代表性的就是朱舜水[103]。康乾盛世时期,康熙、乾隆二帝多次南巡至浙江,衍生官场腐败;其后到鸦片战争之前,浙江内部已是吏治腐败、贫富悬殊,而由人口过剩又引发土地不足、粮食紧张、生态恶化等问题[104]:4-6。 道光二十年(1840年)中英爆发第一次鸦片战争,英军在浙江发动定海、镇海、宁波、乍浦等战役,战后签订的中英江宁条约,宁波成为最早的五口通商口岸之一[105]。而太平天国战争导致浙江总体人口损失超过50%,浙西的杭州、湖州等地人口损失更是超过80%,大批江浙人士进入上海外国租界避难[106]。戰後,太湖北岸的蘇南及钱塘江以南的浙東居民大量移民浙西,兩浙人口進一步融合,促進了當地的城市化、工業化和商業發展[107][108]。义和团运动及八国联军侵华期间,浙江省参与东南互保,沒有直接被戰火波及[109]。清末在收回利權運動影响下,浙江當地商紳官三界也集資成立了浙江鐵路公司,并为筹资开办浙江兴业银行,但最终清政府一系列国有化命令下连同各地铁路被收归国有,这也促成後來的保路運動以及辛亥革命[56]:297-298[110][111]。

|

项目经理 二十四级 |

辛亥革命爆发後,1911年11月浙江省也响应革命号召,自行宣布独立[112]。1916年4月12日浙江省加入反袁护国运动,但由于局势动荡,1917年1月,北洋政府任命杨善德带兵来杭任浙江督军,齐耀珊任浙江省长,此后浙江相继为皖系军阀和直系军阀控制,直至1927年2月底,北伐军占領浙江全境,7月27日浙江省政府正式成立。[56]民国前期,浙江虽多在军阀把持,省内精英仍多次发起省宪自治运动,废除督军,推行裁军,颁布中华民国第一部省宪[113][114]。北伐结束后,在浙江同鄉及江浙财阀的支持下,蔣中正最终取得全国政权,由于國民政府定都南京,浙江地处京畿,时称“京沪杭”,所以在财政、人事、军事上都受到重视[115]。

中華民國時期的浙江省

亞新地學社1936年《袖珍中華全圖》的浙江省地圖 抗日战争期间,浙江是战争的主战场之一,属于第三战区。北部的嘉兴、吴兴、长兴等地是前期淞沪会战的主要战场之一,著名的笕桥空战即发生于此;战争中后期浙江是国军及盟军空袭日本的重要基地[116]。1937年年底,杭州以北平原地区全面失守。为阻缓日军行动,国民政府对浙江实行焦土政策,炸毁刚通车3个月的钱塘江大桥[117],中日隔钱塘江对峙、互有胜负,日军最终占领沿海平原地区及钱塘江谷地,但未能深入山区[118],浙江省政府迁移至丽水云和县直至战争结束[119]。而浙江沦陷区先是被编入日军的傀儡政权中華民國維新政府,到1940年再被编入汪伪政权,日本實行以戰養戰的戰略大力掠奪本地資源,浙江經濟飽受衝擊[120],直至1952年才恢復戰前水平[121]。1945年9月4日第3战区参谋长张世希与驻杭州的日军第133师团参谋长樋泽一治在富阳宋殿村(今属杭州市富阳区银湖街道)举行洽降会谈,浙江光复[122][123]。 1949年4月,中国人民解放军第三野战军共4个兵团10个军分兵数路进入浙江作战。5月,温州、杭州、宁波等浙江大陆各城相继易手[124]。中华民国国民政府的浙江省政府迁至舟山,继续有效統治浙江沿海诸岛。1950年5月,浙江省政府等驻舟山各机构及中華民國國軍共12.5万人及当地民众约2万人撤退台湾,省政府因之撤銷。随后解放军陆续接管舟山群岛各岛[125][126]。国民政府弃守舟山后,仍保有浙江東南的大陳列島(台州列島)、一江山等島而由国民政府控制。1955年1月20日,中國人民解放軍攻陷一江山島[127],国民政府見大勢已去,在美國第七艦隊的護航下,將大陳島上的軍隊和居民全部撤退至台灣,隨後更撤離南麂列岛[128]。至此浙江省全境已为中国人民解放军占领[129]。

|

项目经理 二十四级 |

共和国初期 1949年7月,浙江省人民政府成立。建国初期,因为抗日战争、通货膨胀、国共内战的打击,浙江的社会经济濒于崩溃,底层民众穷困潦倒。中国共产党在接收国民党资产后,进行了金融业的社会主义改造,并逐步垄断金融业;又将农村作为工作中心,积极清剿土匪,恢复秩序,颁布农业生产优惠政策,推动土地改革运动;但由于处于国防前线,浙江省在1953年到1957年“一五计划”期间没有引进任何重点工业项目[130][131][132][133]。 1958“大跃进”起,浙江经济受到三年大饥荒、文化大革命等因素影响,国民经济比例严重失调,人民生活水平下降,省内债务负担增大,直至1978年改革开放[134]:2-5。因为战争前线与历史问题,浙江长期得不到中央政府的支持,区域发展陷入绝境。据统计,1952年到1978年的26年间中央政府对浙江的投资总计77亿元,人均仅有410元,只占到全国总量的1.5%,不到当时全国各省区平均水平的一半[7],这也使得浙江是全国国有企业占比最低的地区[135]。在国有投入严重不足的背景下,自解放后浙江省GDP排名连年下跌,在1979浙江省经济总量位居全国第14位,人均GDP则下跌到了全国第16位[7],为明清以来罕见。

|

项目经理 二十四级 |

改革開放初期,浙江制定了「揚長避短」的經濟戰略,大力發展紡織業,推行以市場為導向的改革,浙江農村率先開始工業化。80年代開始,各類商品市場開始活躍,民營經濟開始趕超國營經濟並占據經濟半壁江山,湧現出一批經濟強勁的鄉鎮及村,義烏小商品市場[136]、海寧服裝皮革城以及紹興全球紡織市場中心等一批大型市場逐漸建立,浙南還出現了以家庭工業為特點的「溫州模式」[134][137]。90年代以來,隨著社會主義市場經濟的確立,鄉鎮集體所有制企業開始改制,私有制企業取代集體企業成為浙江省新的發展熱點。在寬鬆的政策背景下,浙江逐漸成為中國大陸民營經濟GDP占比最高的省份之一,形成了以民營中小企業為主導的「浙江模式」[138][139]。當前,浙江是中國大陸民營經濟最發達、縣域經濟最好、城鄉差距最小的省份[140][141],在中國民營企業500強中,浙江占比近1/4[142]。 浙江亦是建國以來許多歷史事件的見證地。1954年,毛澤東在浙江杭州主持起草中華人民共和國第一部憲法五四憲法。1956年,溫州永嘉縣率先試行「包產到戶」。1972年,尼克森訪華,在杭州西湖畔的劉莊(今西湖國賓館)草簽了中美上海公告。1979年,溫州市頒發了中國第一本個體工商戶營業執照[143]。1985年,中國第一座核電站秦山核電站在嘉興海鹽縣動工建設。[131]2008年,寧波舟山港成為世界貨物吞吐量第一大港[144]。2014年,世界互聯網大會永久落戶嘉興烏鎮。2016年,G20峰會在浙江杭州召開。2023年,第十九屆亞洲運動會在浙江杭州舉行。

|

项目经理 二十四级 |

地質地貌  浙江嵊泗縣的懸崖景觀  從金華山南麓H818觀景台眺望處於金衢盆地內的金華市區 浙江省地形複雜,全省陸域面積中,山地占74.63%,水面占5.05%,平地占20.32%,故有「七山一水兩分田」之說,其中位於麗水龍泉市的洞宮山黃茅尖為浙江省最高峰,海拔1929米。由於喜馬拉雅運動,省內西南部分較東北抬升幅度大,地勢由西南向東北傾斜[145]。省內山脈受地質構造影響,大多也呈西南—東北走向,分為彼此平行的三支:其一在西北,由與江西省交界處懷玉山脈,向東北延展至天目山、千里崗山;其二在中部,由與福建交界處的仙霞嶺向北至四明山、會稽山、天台山,最終入海為舟山群島;其三在東南,由與福建交界處的洞宮山向北至雁蕩山、括蒼山[146]。 省內以以江山——紹興一線的深斷裂帶為界,地質上分為浙西北地層區和浙東南地層區兩大地層區域,前者為江南地層區暨揚子陸塊東南緣,主要以古生代地層發育為特徵,地層自西南向東北向分布;後者為華南地層區暨華夏地塊東北緣,地層主要以高度發育的中生代火山岩及少量元古宙變質岩為主,火山岩區域面積占到全省面積70%以上[147][145]。已發現礦產113種,已查明資源儲量69種, 葉蠟石、明礬石探明的資源儲量居全國之首,東海大陸架蘊藏著石油、天然氣資源[145]。 依據地貌成因和地表形態,全省可以劃分為為浙北平原區、浙西中山丘陵區、浙東低山丘陵區、浙中丘陵盆地區、浙南中山地區、東南丘陵平原及島嶼區共六個地貌區[148][147]。浙北平原為錢塘江下游及杭州灣兩岸平原,地勢低平,海拔一般在5-10米,土地肥沃,水網密布,人口稠密,經濟發達;北岸為杭嘉湖平原,是為省內最大平原暨長江三角洲一部分;南岸為寧紹平原,是為省內第二大平原。浙西丘陵位於杭嘉湖平原以西、浦陽江以北,地形以丘陵為主,海拔一般在500米左右,因喀斯特地貌發育多溶洞,受錢塘江、苕溪下切影響多峽谷深溝,錢塘江谷地是主要農業區。浙東丘陵在寧紹平原以南、括蒼山以北,處於省內兩大地質區域的過渡地帶,地勢起伏較小、山間多盆地。浙中丘陵盆地位於衢江兩岸,河谷地勢平坦,其中金衢盆地為省內最大盆地。浙南山地位於浙江南部,是全省海拔最高的區域,海拔500米以下丘陵和海拔500米以上山地各占一半,也是錢塘江、甌江在內的諸多省內主要河流發源地之一。沿海丘陵平原及島嶼區位於浙江省東部舟山群島以南浙閩邊界以北的沿海地帶,區域內丘陵及島嶼均為四明山、天台山、雁蕩山等山脈余脈,平原為淺海及河流沉積而成、河網密布,主要有溫瑞平原、溫黃平原等。

|

项目经理 二十四级 |

水文條件 參見:浙江河流  杭州西湖景色 浙江瀕臨東海,季風氣候濕潤多雨,全省多年平均水資源總量為937億立方米,按單位面積計算居全國第4位,但由於人口密度高,人均水資源擁有量僅2008立方米,低於全國人均水平,畝均3862立方米,高於全國平均值,但區域資源分布懸殊,人口集中的浙北平原區、沿海平原及島嶼區均低於全省平均值,最少的舟山等海島人均水資源占有量僅為600立方米[149][150]。 省內河流眾多,其中集水面積在1500平方公里以上且獨立入海(湖)者有錢塘江、甌江、椒江、曹娥江、甬江、苕溪、飛雲江、鰲江八條,其中苕溪屬於長江水系,錢塘江發源於安徽省,其餘六條河流皆發源省內注入東海;小大河川一般源短流急,水量豐富、汛枯水量差異大、含沙量低、河口感潮,加之背山靠海的地理環境,易形成暴雨導致河流水位暴漲暴跌,感潮河段易出現風暴潮,梅雨期及颱風季尤甚[151][150]。 6000多年前,浙江沿海平原遭遇大規模海侵化為淺海,隨著海面下降、岸線推移,省內平原地帶演化出稠密的天然湖泊群,但在人類活動作用中大多數逐漸化為河道和圩田[152],至今杭嘉湖平原平均海拔都低於杭州灣潮水位[153]。省內現有面積在一平方公里以上湖泊32個,杭嘉湖平原19個,寧紹平原12個,浦陽江湖畈1個。最大的太湖是浙江省和江蘇省的界湖,湖州市吳興區和長興縣位於太湖南岸,水域行政所有權歸屬於北岸的江蘇省,但是湖州市享有南太湖300平方公里水域的使用權;除太湖外,境內有西湖、東錢湖等容積100萬立方米以上湖泊30餘個,其中面積最大的天然湖泊是寧波的東錢湖,水面面積19.89平方公里

|

项目经理 二十四级 |

氣候特徵 1971-2000年浙江各地市平均氣溫(℃)[154]城市一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年 杭州 4.3 5.6 9.5 15.8 20.7 24.3 28.4 27.9 23.4 18.3 12.4 6.8 16.5 寧波 4.9 6.0 9.5 15.2 20.2 24.0 28.1 27.8 23.7 18.7 13.0 7.2 16.5 湖州 3.5 5.0 9.0 15.3 20.4 24.2 28.1 27.7 23.0 17.7 11.6 5.8 15.9 嘉興 3.8 5.1 8.9 14.9 20.1 24.0 28.0 27.6 23.1 17.8 11.9 6.1 15.9 紹興 4.3 5.7 9.6 15.9 21.0 24.6 28.6 28.0 23.2 18.0 12.3 6.5 16.5 舟山 5.8 6.2 9.3 14.3 18.9 22.9 26.9 27.1 23.8 19.3 14.1 8.5 16.4 金華 5.2 6.8 10.7 17.1 21.8 25.1 29.0 28.6 24.1 18.9 13.2 7.4 17.3 衢州 5.4 6.9 10.8 17.0 21.8 25.1 28.7 28.4 24.1 18.9 13.1 7.5 17.3 台州 6.4 7.2 10.3 15.4 20.2 24.0 27.6 27.4 23.9 19.2 14.2 8.8 17.1 麗水 6.5 8.2 12.1 17.9 22.3 25.7 29.0 28.5 24.6 19.6 14.0 8.4 18.1 溫州 8.0 8.5 11.4 16.3 20.8 24.6 28.0 28.0 24.9 20.4 15.5 10.4 18.1 浙江省處於歐亞大陸與西北太平洋的過渡地帶,屬典型的亞熱帶季風氣候,主要特點為:光照較豐,熱量適中;雨量充沛,空氣濕潤;雨熱同季,四季分明;氣候地域差異明顯,氣候類型多樣[155]。夏季受蒙古高壓控制南風、東南風盛行,沿岸海域常有平流霧;冬季太平洋副高壓控制北風、東北風盛行,沿海受到黑潮暖流和沿岸寒流影響;四季雨量自南向北遞減[156]:110[157],同時由於全球暖化等因素影響,近數十年來年均氣溫、雨量均有上升趨勢[158][159][157][160]。 春季(3~5月)多雨,氣候多變;夏季(6~9月)漫長,並且炎熱潮濕;秋季(10~11月)溫暖乾燥;冬季(12~2月)短暫但寒冷(除南部溫州地區冬季較暖和)[155]。年平均氣溫15~18℃。1月(最冷月)平均氣溫在2~8°C,極端最低氣溫-20.6℃(1958年1月16日,仙人頂)。7月(最熱月)平均氣溫為27~30°C,極端最高氣溫44.1℃(2013年8月11日,新昌)[161]。 受東亞季風影響,風向和降水在夏季和冬季有顯著變化。年降水量為980~2000毫米,年平均日照時數1710~2100小時。初夏降水豐沛,俗稱梅雨季節,而夏末經常受到太平洋熱帶風暴的襲擊,是中國受颱風災害影響最嚴重地區之一[162]。夏季盛行東南風,東部括蒼山、雁蕩山、四明山等山區降水量較多,海島和中部地區降水相對較少,溫度則以中部金衢盆地最高,四周較低。冬季季風方向為西北風,氣溫由北往南提升。[156]

|

项目经理 二十四级 |

海洋資源  舟山沈家門十里漁港 浙江省是「陸域小省,海洋大省」,內水面積3.09萬平方公里,領海面積1.15萬平方公里,包括毗連區、中國主張的專屬經濟區和大陸架在內,海域總面積超過26萬平方公里,是陸域面積2.6倍,全省大陸海岸線全長2253.7公里,海島岸線4496千米,海島岸線主要分布在舟山市,而寧波市及其下轄象山縣為大陸岸線最長的市和縣;10米以上深水岸線有100多處,總長約480公里,而可建萬噸以上泊位的岸線達253公里,約占全國的1/3以上,可建10萬噸級以上泊位的岸線資源為105.8公里,各處的深水岸線均有深水航道與外海相連,並有相應的錨地[163][164]。省內海岸線開發強度較大,已利用海岸線達2409公里,占全部岸線的近四成,其中大陸部分已開發比例更是高達65.9%;而大陸岸線以由堤壩構成的人工岸線為主,相對地海島岸線則是以自然岸線為主。另設有生態紅線,分類限制進岸線開發,2176公里的海岸線為嚴格保護對象,限制填海的岸線達2812公里[164]。 浙江島嶼星羅棋布,沿海共有2161個島嶼[4],面積大於500平方米的海島有2827個,大於10平方公里的海島有26個,是全國島嶼最多的省份,其中面積502.65平方公里的舟山島為浙江省內第一大島嶼、中華人民共和國實際控制區域內面積第三大島,最北的島嶼是舟山群島的花鳥山,名義上最南為七星島[註 14]。浙江填海歷史和修築海塘歷史相輔相成,最早可以追溯到漢代,著名工程有洋山港[註 15],2019年全省為保護海洋資源禁止新填海審批[166][167]。 漁業資源豐富,漁港密布。沿岸海域存在南向上升寒流,形成一條近岸濁水帶,上升流作用下近海魚類豐富,上升流的成因目前認為和橫向風向、外海台灣暖流、以及東海地形有關[168]。近岸長江徑流量巨大在加上省內諸河流注入,帶來豐富營養物質,沿岸低鹽水和外海高鹽水等多種水系交匯,利於海洋生物繁衍,形成眾多優良漁場,其中以舟山漁場最為知名,主要水產有帶魚、大黃魚、馬面魨、鮐等;沿海島嶼、灘涂較多,有利於海水養殖,主要水產有紫菜、海帶、縊蟶、梭子蟹、對蝦、鯔魚等

|