|

|

|

浙江省,簡稱「浙」,是中華人民共和國東部的一個沿海省份,位於長江三角洲南翼,北鄰上海市、江蘇省、西依安徽省、江西省、南接福建省,陸域面積10.55萬平方公里[4],佔全國的1.1%,海域面積26萬平方公里,是中國陸地地區面積最小的省之一,也是中國島嶼數量最多的省份。2023年,全省常住人口6627萬人[5],位居全國第八位,是全國人口增長速度最快的省份之一。省政府駐地杭州市西湖區。 浙江歷史悠久,是中華文明的發祥地之一[6]。1949年以後,因為國防前線與歷史問題,浙江省經濟在國內排名連年衰退、國有投入不到全國平均水平的一半[7]。自改革開放以來,浙江一直是中國民營經濟最活躍的省份之一,因為民營經濟的跨越式發展,經濟總量由全國第14位進步到全國第4位[7]。截至2023年,浙江城鎮、農村居民人均可支配收入連續20年、36年位居全國各省區第一位[8],區域、城鄉發展均衡,是全國唯一一個所有設區的市居民收入全部超過全國平均水平的省份,也是全國城鄉居民收入比最低的省份[9]。

|

|

浙江省,簡稱「浙」,是中華人民共和國東部的一個沿海省份,位於長江三角洲南翼,北鄰上海市、江蘇省、西依安徽省、江西省、南接福建省,陸域面積10.55萬平方公里[4],佔全國的1.1%,海域面積26萬平方公里,是中國陸地地區面積最小的省之一,也是中國島嶼數量最多的省份。2023年,全省常住人口6627萬人[5],位居全國第八位,是全國人口增長速度最快的省份之一。省政府駐地杭州市西湖區。 浙江歷史悠久,是中華文明的發祥地之一[6]。1949年以後,因為國防前線與歷史問題,浙江省經濟在國內排名連年衰退、國有投入不到全國平均水平的一半[7]。自改革開放以來,浙江一直是中國民營經濟最活躍的省份之一,因為民營經濟的跨越式發展,經濟總量由全國第14位進步到全國第4位[7]。截至2023年,浙江城鎮、農村居民人均可支配收入連續20年、36年位居全國各省區第一位[8],區域、城鄉發展均衡,是全國唯一一個所有設區的市居民收入全部超過全國平均水平的省份,也是全國城鄉居民收入比最低的省份[9]。

|

|

浙江省 浙 省

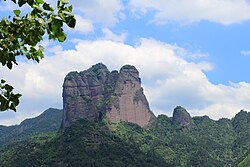

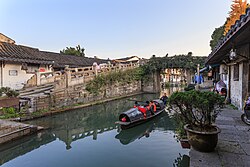

從左上到右下為:杭州西湖、寧波三江口、南潯鎮、江郎山、紹興八字橋、雁盪山、普陀山

|

|

浙江省的位置 坐標:  30°18′N 120°12′E

|

|

國家中華人民共和國

語源錢塘江的古稱

省會杭州市

最大城市杭州市(人口、經濟)

麗水市(面積)

行政區劃地級行政區11個、縣級行政區53個、鄉級行政區1364個

政府

• 省委書記王浩

• 人大常委會主任王浩

• 省長劉捷

• 政協主席廉毅敏

面積

• 總計104,141平方公里

面積排名第24名(土地面積)

佔全國1.08%

人口(2023)

• 總計常住人口6,627萬人

• 排名第8名

• 佔全國4.7%

• 生育率(2010)1.02(第25名)

族群[1]

• 民族漢族-97.7%

苗族-0.6%

土家族-0.4%

畲族-0.3%

• 方言漢族:吳語(佔90%以上)、徽語、閩南話、蠻講、蠻話、官話

畲族:畲話

時區北京時間(UTC+8)

ISO 3166碼CN-ZJ

車牌浙

行政區劃代碼33

GDP(2023)¥82,553.00億元

$11681.83億美元(第4名)

• 人均¥125043元

US17694美元(第5名)

• 佔全國6.548%

HDI(2022)0.814( 極高 )[2]

極高 · 第5名

網站浙江省人民政府

省象徵

花蘭花

樹樟樹

|

|

浙江省

漢語浙江

標音

官話

(現代標準漢語)

- 漢語拼音Zhèjiāng

- 威妥瑪拼音Che-chiang

其他官話

- 南京官話拼音zhä5jang1

閩語

- 閩東語平話字Ciék-gŏng

- 閩南語白話字Chiat-kang

吳語

- 拉丁化[Tsah cian (杭州話)

Cih kaon (寧波話)

Ci kuo (溫州話)

Tseh kaon (上海話)] 錯誤:{{Lang}}:指定的書寫系統標籤是拉丁字母,但文本第 14 個字元「杭」不是拉丁字母。(幫助)

客語

- 客家話拼音Tset-kông

|

|

史前時期 早在5萬年前的舊石器時代,浙江就有原始人類建德人活動。直至新石器時代,先後出現上山文化[註 2]、小黃山文化[註 3]、跨湖橋文化[25]、河姆渡文化[註 4]、馬家浜文化[27][註 5]及良渚文化。 其中河姆渡文化距今約7000年至6000年間,見證了古人由採集食物到學會耕作的過程,是迄今為止最豐富的一處史前稻作農業遺存[19]:10-11。而後來的良渚文化距今約5000年,其古城遺址及治水遺迹為中國境內最早進入國家形態的地點,其玉器文化和成熟的禮制都對周邊地區、夏商周三代及後來的中華文明產生影響[19]:413-432,前故宮博物院院長張忠培先生更是稱良渚為「中華第一城」[19]:11-12[29]:241[30]。進入青銅時代後,良渚文化為馬橋文化所取代[19]:441,其居民被稱為「越人」[31]。考古上屬於馬橋文化及其接近類型的文化遺址大量在太湖地區、錢塘江流域、寧紹平原被發現,是當時少受中原影響的獨立發展的文化[註 6]。

|

|

秦滅楚以後,旋即進入越地,「降越君,置會稽郡」,越故地遂為秦會稽郡的一部分,郡治在吳、越兩國故都吳縣(今蘇州)[49]。

秦二世元年(前209),天下反秦。項羽在吳襲殺秦會稽郡太守,率領八千江東子弟起兵[50]。漢代秦後沿襲會稽郡。而今天的浙江南部由東甌國統治,後來東甌內附被遷至江淮,而與東甌爭鬥的閩越被漢朝最終消滅,今浙江全境都歸於中原王朝統治[51]。 東漢永建四年(129年),將錢塘江以西劃為吳郡,以東為會稽郡,吳縣(今江蘇蘇州)成為新設的吳郡治所後,會稽郡治所遷回山陰縣(今紹興)[52]。東漢末年,吳郡富春縣(今杭州富陽)人孫堅及其子孫策、孫權逐步掌控包括吳郡、會稽郡在內的江東地區並建立孫吳政權。[53]。期間吳國向今天浙江西部和皖南等山地的山越部落進行征撫,並且大事屯田,以增強國力[14][54]。公元280年,吳降晉[55]。 永嘉五年(311年)永嘉之亂爆發,華北長期處於戰亂,再加上五胡亂華,大量難民湧入江東。建興五年(317年),司馬睿在吳國故都建康建立東晉,江南又相繼為宋、齊、梁、陳四朝所統治,此之謂六朝。六朝期間大量中原漢人貴族和士大夫南遷,其中吳興郡和會稽郡人口都增加一倍[56]:47。會稽、吳興(今湖州)與吳郡並列「三吳」,是六朝膏腴之地,以三吳為中心經濟、文化繁榮[57]:6-7。

|

|

太平興國三年(978年)二月,吳越末代國主錢弘俶遵循祖訓,主動歸附宋朝[80]:8-11。北宋在在原吳越國地設立兩浙道(後改為路),並一改吳越稅賦繁多的遺留,兩浙因此得以安定[80]:5。兩浙是北宋人口最多的路,同時也是宋代的財賦重地,「國家根本,仰給東南」[56]:111,因此受到宋廷的極度重視,當時就有「蘇湖熟,天下足」的說法來形容太湖兩岸平江(今江蘇蘇州)、湖州(今浙江湖州)的繁榮富裕[80]:6-7。 北宋滅亡後,靖康二年(1127年)五月宋高宗在商丘(宋南京應天府)稱帝,南宋建立,紹興二年(1132年)正式以兩浙路杭州為「行在所」,改臨安府,自此兩浙成為南宋的政治中心。宋室南遷後,大量北方人口湧入兩浙地區,首府臨安更是難民遠遠多於土著,一度成為北方士人的活動中心[56]:134-135[81]。兩浙經濟繁榮,海外貿易尤為發達,杭州、明州(今寧波)、溫州都是當時海外貿易的主要港口;同時文化昌盛,成為了全國的教育文化中心,催生了如浙東學派的新思潮[56]:142-155。這段時期的浙江,在全國經濟中的地位與日俱增,並憑藉糧食、茶葉和絲綢等成為中國最重要的賦稅重地[82]。 至元十三年(1276年),忽必烈帶領蒙古軍隊攻佔臨安,結束了杭州作為首都的年代。元朝將原來的兩浙路與兩淮路合併,設立江淮等處行中書省,統兩淮(淮南東路、淮南西路)、兩浙地。至元二十一年(1284年),以地理民事非便,改省治為杭州。至元二十二年(1285年),割江北部分隸河南,以原兩浙路為主體成立江浙等處行中書省(簡稱江浙行省)。[83]元代的江浙仍是全國的稅賦重地,工商貿易都高度繁榮,江浙占糧食歲入三分之一,商稅也佔三分之一,租調更是有十分之七強。元朝時訪華的馬可波羅對這裡的繁榮與美麗感到驚訝,並稱「行在」(即今浙江杭州)是「世界上最美麗華貴之天城」[註 12][85][86][87]。但馬可波羅是否來過中國仍然存疑[88]。而與此同時,作為南宋遺民的兩浙人被視作四等人中最低等的「南人」,受到的極大剝削和迫害,因而多次爆發反元起義[56]:161。

|