作者:周一小姐

链接:https://www.zhihu.com/question/24356836/answer/135137311

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

其实在去LSE之前就看过这个话题,那时才刚刚收到offer,能在一年多之后再回来回答这个问题也算是缘分吧~

开学典礼上“教务主任”说,“If you are still the same person when you leave LSE, then LSE fails you. But it’s not our intention to fail.” 这一年,LSE确实没有让我失望。

校园文化

LSE是一个相当国际化的学校,国际化到什么程度呢,在我的班里有49个人,只有1个是英国本地人。在我朋友的班里近70人,也是只有2个英国本地人。同宿舍除我之外的室友分别来自印尼、德国、智利和罗马尼亚。数据说LSE超过50%的学生(本+硕)都来自国外,这个数据我没有查证,但每周都能吃到世界各地的美食真的是hun幸福 。

在图书馆

真的什么样的学霸都有呀

国际化的学校一般包容度都比较高,正如LSE最重视的一大原则 ——Inclusiveness。走在校园路上,这一秒碰到马克思社团的人向你宣传马克思主义,下一秒就有英国政党的真爱粉来拉票了。当然你也有机会听到“无神论VS基督教”、“资本主义VS社会主义”、“脱殴VS留欧”等各种辩论,脑细胞完全不够烧。(当然最后脱殴也是蜜汁尴尬,毕竟LSE主流论点还是留欧的 : D)

包容度不仅适用于观点,还适用于人。LSE的厕所永远有三个,分别提供给男生、女生和性别不明的人,当然我也见过不少人大大方方的走进第三个厕所,所有人都没有觉得有什么不对。

在LSE喝酒也是促进“学习”的方法之一。一到周五,学校的几个酒吧爆满,六七点钟之后店里就完全站不下了,于是街上就挤满了端着啤酒的人。我的大神

老师的一大习惯就是在周五下午五点钟准时出现在George Bar,想套近乎、讨论学业、求老师多给点分的人排队“觐见”已经成为我们系的优良传统了。

LSE的就业指导

真的做得非常好

LSE绝对算得上是一所极其career-oriented的学校,曾听经济系学生戏称其为“金融技校”。的确,LSE每年进入投行的毕业生人数足以傲视群雄,精英们也前仆后继地斩获投行、咨询、四大的offer,每年11、12月都可以深深感受到校园里浓郁的求职氛围。

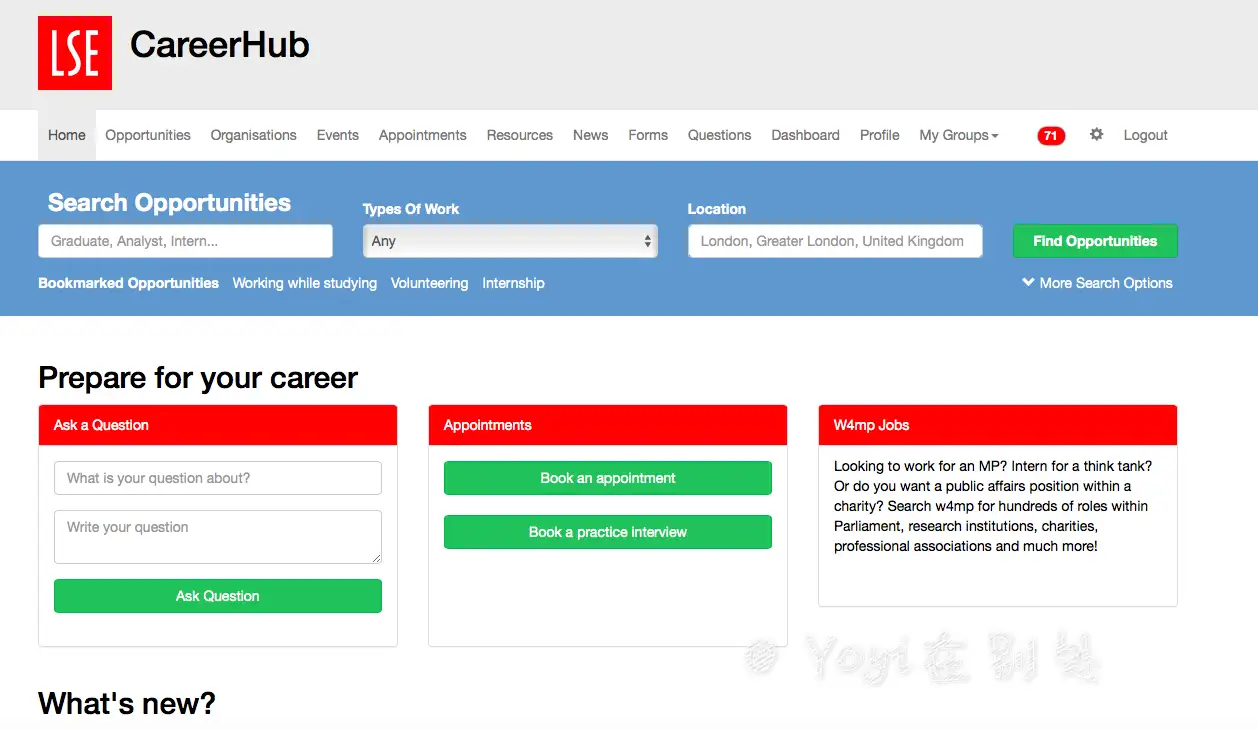

这就要隆重介绍LSE的Career Center了。Career Center呢,会举办各种活动,指导你找各种工作,可谓接触职场神器。

下面,给点干货:

怎么高效利用Career Center的众多资源(敲黑板,划重点)

Step 1:信息获取

:勤上【CareerHub】网站(LSE官网→【Apps】→【CareerHub】LSE账号密码登陆)一切信息都会【CareerHub】网站上公布,记得定期关注(如下图)。

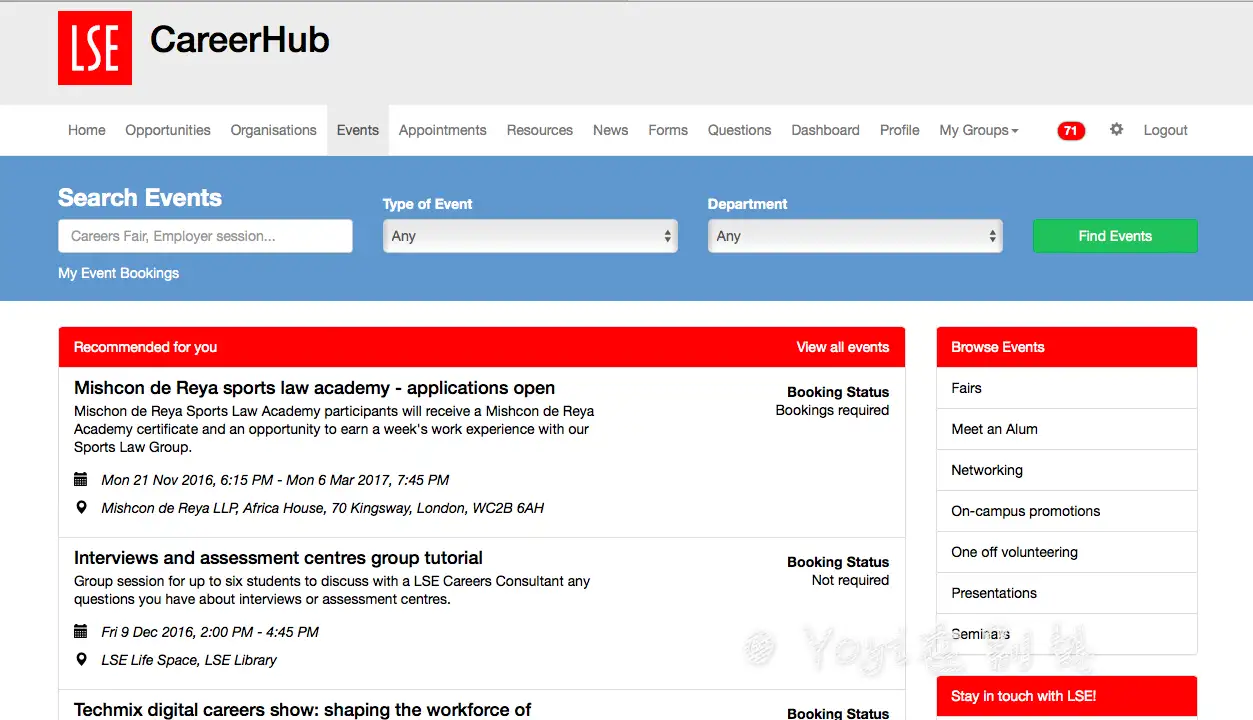

Step2: 信息筛选:根据自己兴趣与时间安排,及时预定或取消预定【Events】【Appointments

】里的活动与服务。预定、签到与提前取消预定非常重要,不按规定会留下不良记录:(。一般连续4次不良记录将会一个月之内无法预定参加活动。

总体来说,Career Center组织的活动分为两类:【职业选择类】和【就业指导类】。

【职业选择类】包括:大型的职业主题日,如International Organization Day; 小型的行业分享会Seminars;Networking, 如Friday Breakfast与不同行业的从业者共进早餐尽情social;Meet an Alum(拥有与某一领域一位校友单独或小群体见面聊天15-30min);Career Fairs等等。

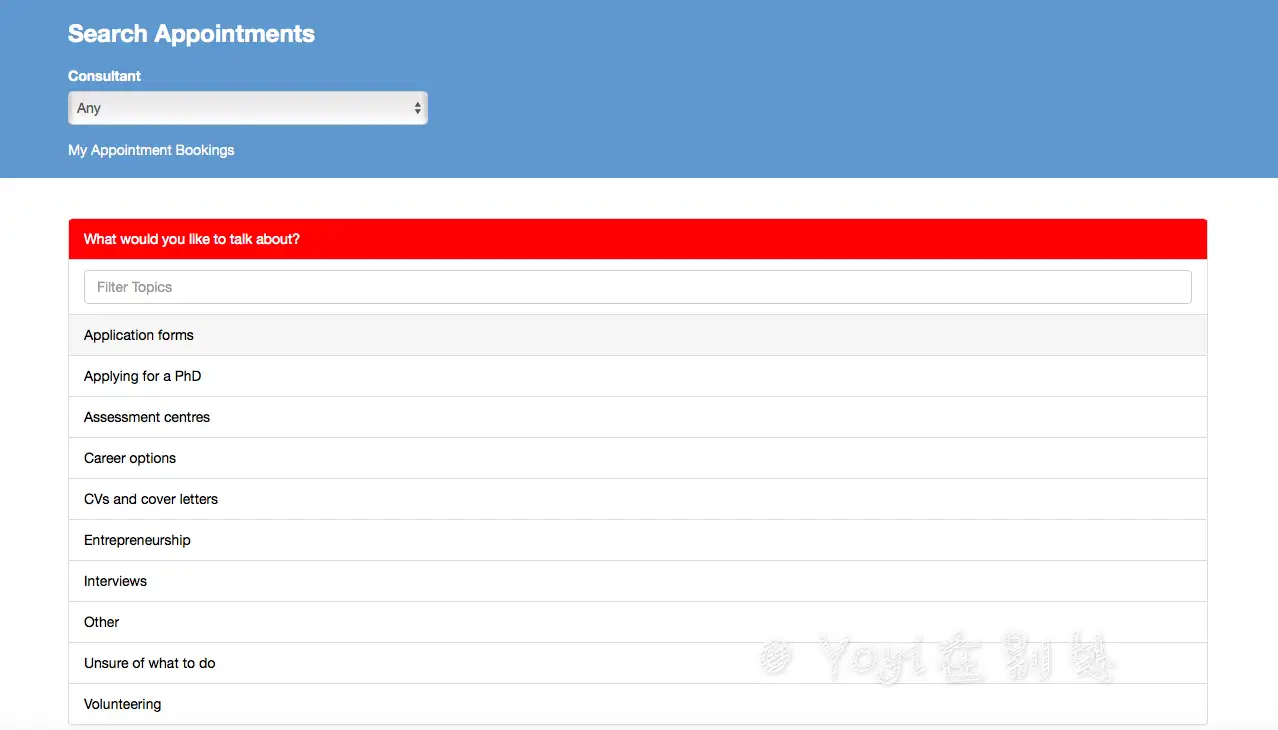

【就业指导类】包括:General presentation介绍如何进行准备CV、网申

、笔试、面试;还有针对不同专业、国别、学历的求职presentation;1对1 appointment:一次15-30min,有专业的career consultant来帮你做职业规划、改CV, cover letter; 定制型模拟面试

(提前发CV,JD给顾问)等等;还有各种mock Assessment Center,帮你锻炼群面技能……

有人说Career Center鸡肋,但是呢,我觉得,这可能是除了学习之外LSE最实用的趴了吧。

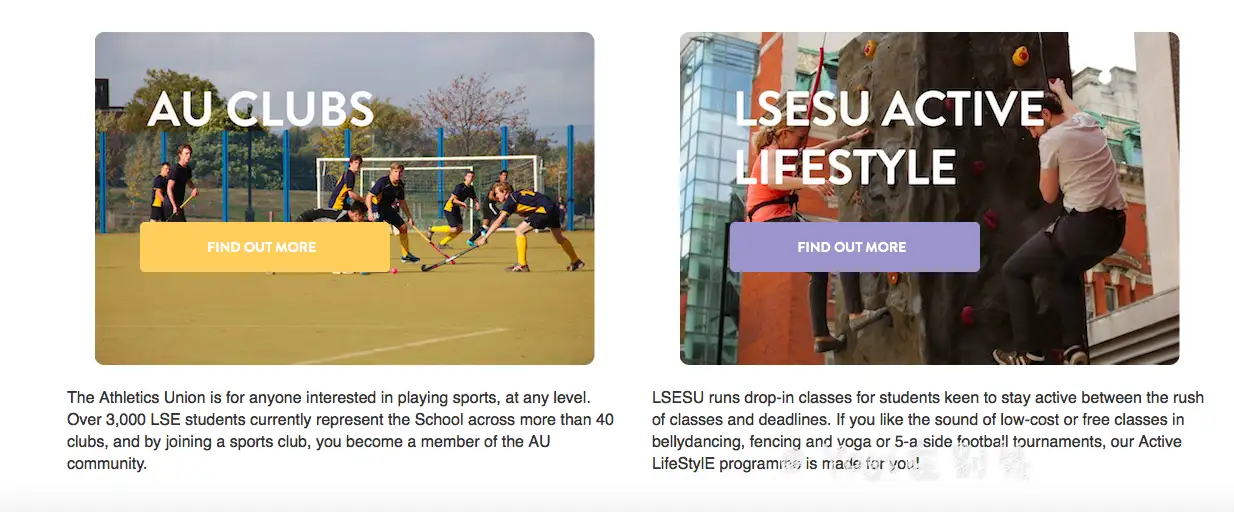

Student Union学生活动

LSE最洋气的一栋楼就是Student Union(SU)的那栋。在寸土寸金的伦敦WC1区,LSE极其袖珍的校园里,SU能拥有独立一栋7层大楼足以看出学校对于学生活动的重视。

SU肯定包括学生会、社团、活动等,一年制的硕士一般没有太多精力花在组织活动上,但参与一下的体验还是hun好。

社团有求职、国别、经济、政治、宗教、兴趣、文体等等。我自己加入了一个国别、一个兴趣和一个文体社团。前两个基本就收收邮件,最后一个有参与训练、比赛、活动等,体验100分。

皮划艇活动

好了这一部分还是干货:

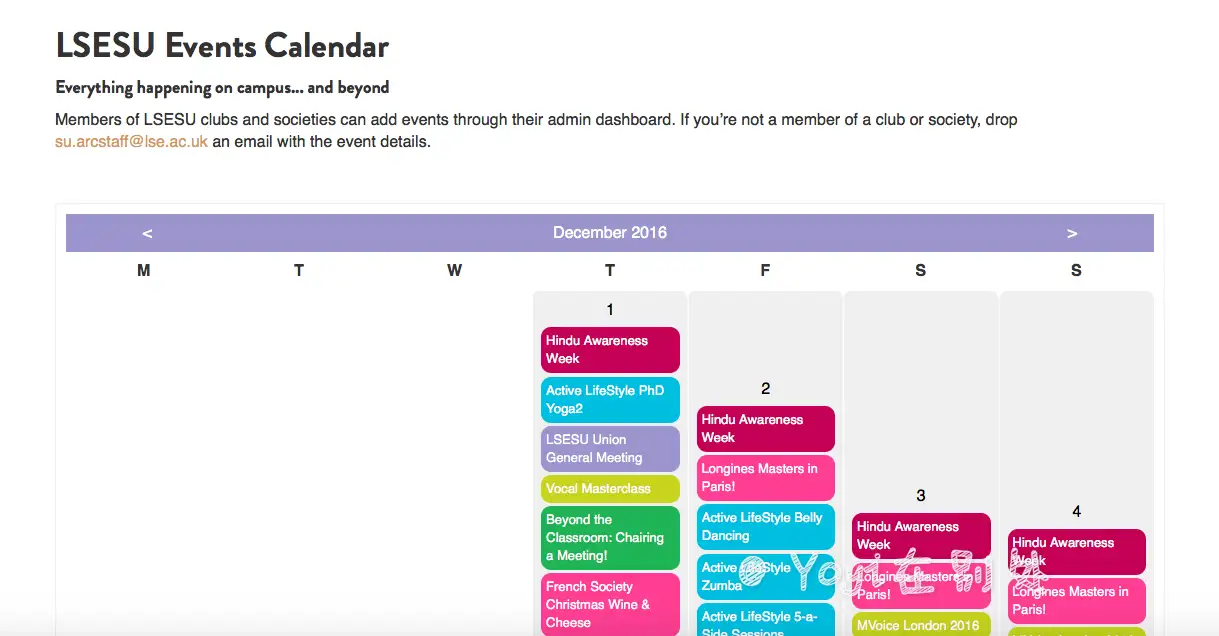

· 信息获取:勤上SU

官网(London School of Economics Students' Union)

· 信息筛选:根据自己兴趣与时间安排,及时预定或取消预定【Events Calendar】(官网→【What’s on】→【Events Calendar】)里的活动。

如果说文体类社团推荐,如果你想深入接触英国本地人(毕竟研究生英国人凤毛麟角,我们专业就1个),推荐你参加特别“英国运动”的社团,比如骑马、板球、皮划艇。

还有些常规的运动课,各种球类、瑜伽、舞蹈、击剑、游泳、攀岩等等(好吧,我就是个爱运动的菇凉666),一般都免费或象征性收费,不过对项目场地有要求的运动(如游泳、攀岩),就得到伦敦其他指定地点去参加了,一般费时费力费钱,性价比较低哦。

更赞的是一些社团的不定期活动,会去欧洲其他国家的兄弟院校短期参观、交流价格便宜、活动丰富,可以认识很多不同年级、专业和背景的新朋友,可以部分代替自助游啦。

还是写几条申请Tips给我未来的学弟学妹吧:

各种留学论坛上的攻略已经非常多了,我只补充几条我当时觉得比较有用的~

No.1, 你一定要非常非常了解你的Program。知己知彼才能百战百胜。Program上什么课,有哪些老师,老师写过什么书,大概什么观点都可以在网上先搜一搜

,再把自己的经历向它靠拢。

No.2, LSE非常看重推荐信

,如果能找LSE校友写最好,以及他们会比较喜欢歪果仁的推荐信(为什么要歧视我大天朝本土的推荐信……)。

No.3,第二志愿也是很有用的,我就是被第一志愿拒掉然后神奇的被第二志愿录取了。一个Department下不同的program审核人员和标准都不太一样,所以第二志愿也要用心选呀~

No.4, “If you don’t ask, you get nothing.” 虽然LSE是以慢著称的学校,但它愿意为学生提供的服务可能比你想的要多很多,所以,多发邮件,多打电话,积极的同学有肉吃,要相信一切还是有可能。

总之呢,LSE不乏喧嚣,也比不上那些“占地百亩“的综合性大学,它只占据了一个小小的街角,但是呢,在这里,伦敦的繁华与失落被凸显的淋漓尽致,“多学一点的满足感”和“每天必须学很多”的焦虑与压力都密度很大、浓度很高。一年之后,你的心理承受能力会相当好。就像我觉得,能从LSE毕业是我迄今做过的最了不起的事情了。

以上。

献给我的母校。