作者:蔚青學者

連結:https://www.zhihu.com/question/358212093/answer/3628316125

來源:知乎

著作權歸作者所有。商業轉載請聯繫作者獲得授權,非商業轉載請註明出處。

近些年來,國內博士、博士後相繼迎來「擴招潮」。潮流之下,一面是加入高校教師隊伍的門檻拔高、水平提高,另一面是,在進高校這條賽道上,更「卷」了。幾十萬30歲上下的青年人,頂著高學歷光環,在進高校入口排起的長龍里,大多不過是一個個普通人。

新的政策紛至沓來,博士後將是高校教師未來「標配」了,那麼,進高校當老師這場遊戲,普通人,還有戲嗎?

01

用「一陣子」博一個「一輩子」的機會

在高校,有這樣一群人,30歲左右,他們整天做科研,但既不是學生,也不是老師。被問起身份,他們常常略顯尷尬。原本是「青年教師預備役」或「高校科研生力軍」,他們卻自稱是「學術臨時工」,他們就是——博士後。

博士後,時至今日還常被不少人誤認為是比博士更高階的學歷。而實際上是指在高等院校、研究機構等單位從事學科研究的工作職務,一般是過渡性的,通常一期是2年。

成為博士後,是不少博士較為被動的選擇。

一方面,隨著博士擴招,青年教師預備役規模迅速擴大,高校教職的「名額」早已不夠用,高校又在科研排名、學科評估等評價體系下對科研人才有大量需求,於是「先做博士後」成為許多博士畢業進高校的門檻。另一面,越來越多的高校只招聘出站博士後,或是高校里較高的職位應聘條件更傾向給博士後。

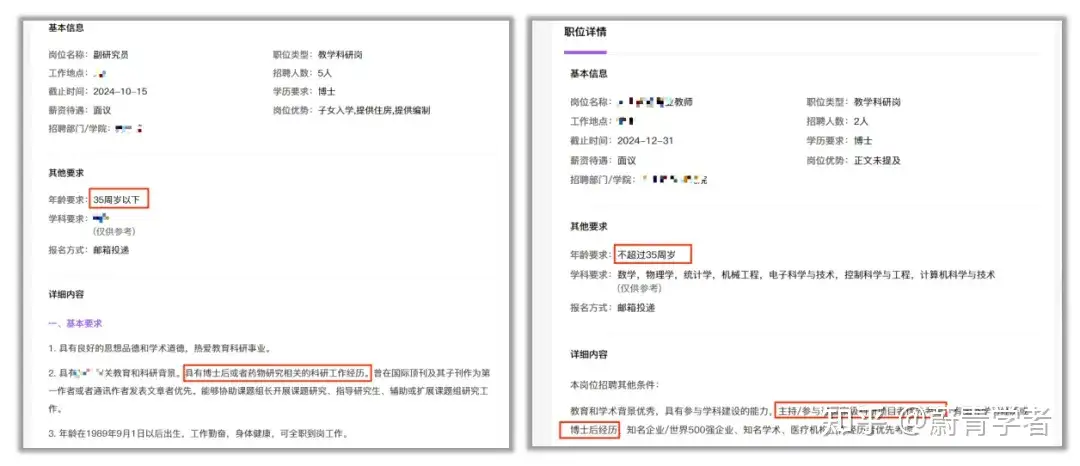

「蔚青學者」人才網某985與某211高校招聘公告

在這樣的條件下,志在成為高校教師的博士們,便只能紛紛踏上「博士後」這條路。光是踏上這條路,就已經很難了。要足夠年輕、要盡量按時博士畢業、要攢夠出眾的成果,以及要做好心理準備。因退路極少,「大齡」博士不再是應屆生,博士後「出站即失業」的風險並不低。

時間,是第一大難關。國外高校一般對博士後沒有統一的安排,經費來源、時間長短均比較靈活,也因此誕生「千年老博後」的稱呼,也就是說,可以做「長期臨時工」。相比之下,國內博士後普遍主打一個「短期工」的特點。

這種不同,除了國內外社會環境、人才體系的因素外,更主要的原因是國內絕大多數博士後只「押寶」進高校一條路。而想要在這條賽道上競爭,需要面臨在成為青年教師之前就提早開始「限時跨欄」,堪稱「嘗鮮版非升即走」。

32歲前沖博後基金、35歲前沖青年基金……一步趕不上,步步趕不上。期望「一輩子」去從事的職業選擇,決定了國內博士們在限時條件下只能夠做「一陣子」的博後工作。

這不亞於一場豪賭,用時間換offer,用「一陣子」去博一個可以「一輩子」安身立命的機會。

02

普通博士,想進T0級高校有多難?

踏上這條賽道已經很難了,到達勝利的終點線更難。除了時間難關,還有出站考核,以及進高校前的激烈角逐。無論國內還是海外,博士後群體都面臨著嚴格的考核。而在國內「僧多粥少」的情況下,競爭的激烈程度更甚,據了解,部分高校對博士後出站的要求已經是「至少要有一個基金」。

另一方面,高校教師門檻又逐漸「博士後化」。留給博士、博士後們產出成果的時間越來越少,在30歲到35歲之間出成績的空間進一步被擠壓。並且,每年進高校的標準水漲船高,「成果」足不足夠拿得出手,也不是確定的。

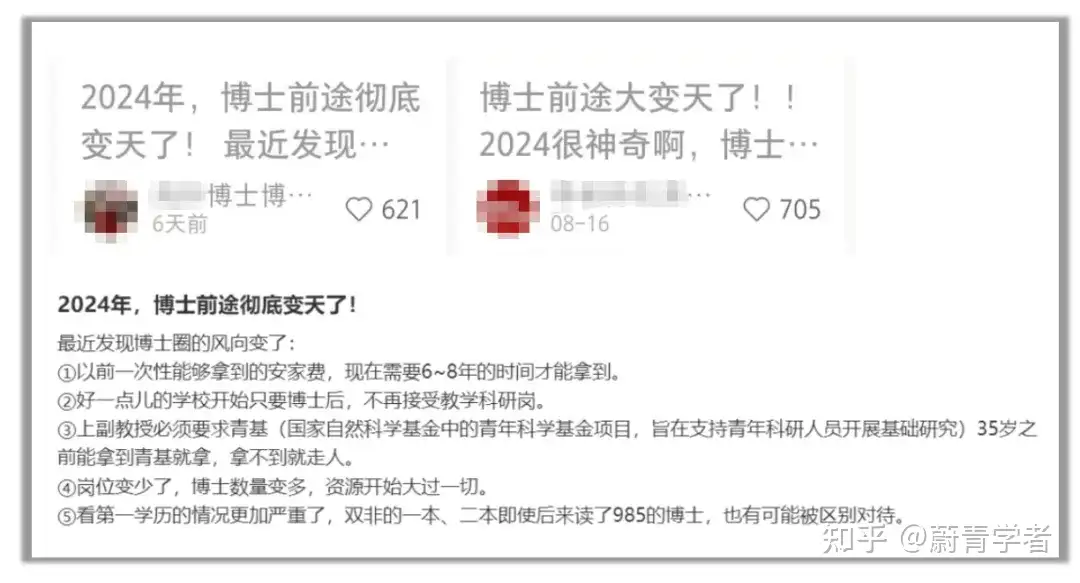

社交平台上關於博士畢業高校求職前途的討論

在「進高校」的賽場上,對普通青年博士來說,本就已是「孤注一擲」,除了自己堅定的一份「野心」或是理想主義的「信念」、家人的期待,還有的恐怕就是進了社會其他領域的同齡人不能感同身受的一份孤獨。

孤注一擲之外,還疊加著「心有餘而力不足」的無奈。在競爭對手中,要麼有天賦異稟的科研奇才,要麼有平台厚實的大佬門徒。經費預算與辦學規模都皆有限的條件下,教職崗的坑位也是極其有限的,遴選人才時「既要、又要、還要」的標準,將在每一輪篩選中刷新再刷新。「逆水行舟,不進則退」在這種競賽中,展現地淋漓盡致。

這是學術界的「紅皇后效應」,世界上的優秀人才為了勝出,都在拚命地充實自我,大家的水準越來越高,但是不管有多拚命,相對位置似乎都變動不大。紅皇后對愛麗絲說:「你必須用力奔跑,才能留在原地,想要前進,必須雙倍用力。」

普通博士想進高校有多難?恐怕是使出了渾身解數,也才有「一線生機」。

03

先卷為敬,先走為敬?

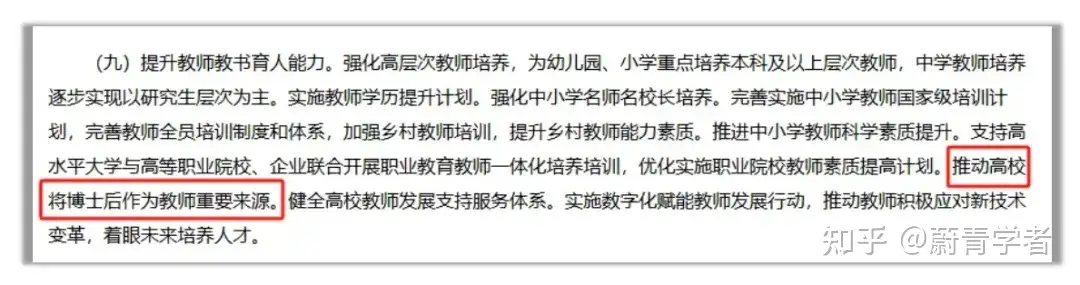

近日,在加強專業化教師隊伍建設的政策文件中,再次強調了「推動高校將博士後作為教師重要來源」。高校不再需要普通博士,已是大勢所趨。

中共中央、國務院聯合發文:高校教師博士後或是未來標配

要筆者說,政策釋放的信號,對還在觀望的博士生們來說,至少提供了個較為明朗的趨勢,無論選不選進高校,都有一個參考依據。普通人進高校,可預見的是,上升通道將會越來越窄。作為個體,究竟何種選擇是上策?

先卷為敬?

一位青年科學家、985教授,他本科畢業於青島科技大學,26歲於東華大學獲得博士學位,在香港城市大學、阿爾伯塔大學開展博士後研究後,31歲入職985高校任正教授。他主持國自然基金

和省級海外優青

等多項課題,還手握多個獎項。故事本應是出身「雙非」卻逆襲成王者的勵志典範,然而今年8月29日,他因突發心梗離世,他叫李海增,一顆冉冉升起的學術新星,生命停留在了34歲。

還有一位985副教授,來自農村家庭,讀博期間所有費用都是靠獎學金和打工兼職,32歲博士畢業進985高校任助理教授,僅3年就晉陞為了副教授,是一名「全能型選手」,曾對好友說其入職後的生活:「工作很忙,想儘快評上副教授」。每天在研究所與宿舍之間兩點一線,忙到沒有時間做飯,常隨便吃些。今年8月9日,在訪學期間突發腦出血離世,年僅37歲。

英年早逝的中青年學者,大都是因病去世,「病」的具體原因可能各異,但總體上跟過度勞累免不了關係。

先卷為敬,的確能夠很快實現「碩果累累」,然而避免不了身體的損耗同樣日漸累積。

一個月內,僅媒體報導出來的因病去世的中青年學者,就已多達5位之多

先走為敬?

世上無難事,只要肯放棄。然而在不少行業都開啟「降本增效」的環境下,出了高校,作為普通人,又帶著「博士」「大齡」等標籤,選擇的確不多,僅有的選項里,不「卷」科研,也免不了要「卷」其他東西。

相較於進高校走「助教-講師-副教授-教授」這條較為穩定的晉陞路徑,進入企業通常是簽訂3年一期的勞動合同,儘管職業規劃的自由度高了,但同時增加了諸多不確定性,年齡放在那裡,在社會時鐘里,留給普通人的試錯機會並不多。

若是進入體制內,發展路徑的穩定性和高校里差不多,但告別長期習慣的科研體系,難免「水土不服」。今年7月,一名某地工業園區商務局科員馬翔宇因實名舉報上級局長祝某貪腐引起關注,目前官方通報暫停該局長履行職務,值得注意的是舉報事件背後,馬翔宇自認為上級因他「清華的不上道」多年阻礙其晉陞。「不上道」的普通人,他恐怕不是個例。

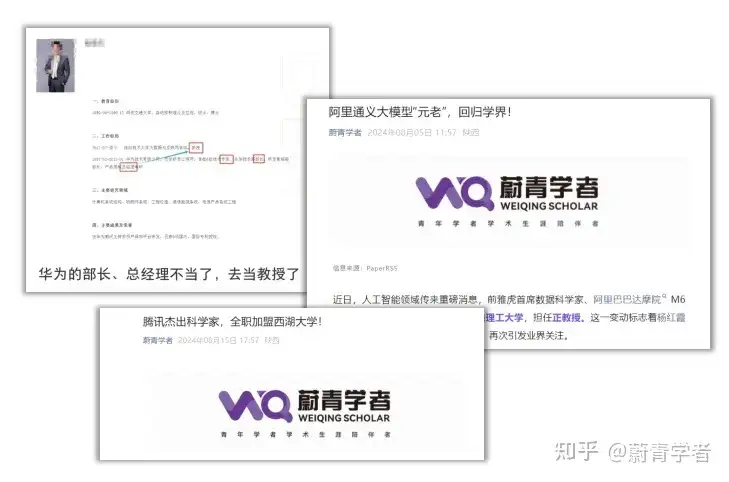

那些能在高校內外「來去自如」的例子,也基本證明:高校入場卷、甚至返場券,幾乎只留給具有頂尖水平,那些「不普通」的人。

多位大廠「大咖」,從業界到學界

什麼選擇是上策?當填報讀博志願時,當實驗有了結果時,當發表了高質量論文時……或許從那些時候起,心中早有答案。世界上只有一種英雄主義,就是在認清生活真相之後依然熱愛生活。敢問路在何方?路在腳下。

來源 小紅書@色覺影視

沒有絕對的上策,這是普通人的無奈,在遊戲場上明知將要出局,還是想掙扎一番,這是普通人的不甘,明知所選之路不易,還需得直面,衝進這車水馬龍、紛繁複雜的真實里,這是普通人的「英雄主義」。