佳人李大花:

大模型真是個好東西,我找到兩份日本文部科學省「疑似」關於這個問題的pdf文件,但是我看不懂啊。

一份全是文字:

一份像一個PPT:

不過我看不懂沒關係啊,大模型看得懂就行了!

把文件丟給大模型,讓它幫我看看到底說了些啥:

先發個省流版,我自己簡單總結了一下這份資料的主要意思:

這份計劃說白了,是日本政府為了解決本國博士生源嚴重流失的問題而進行的一次重大政策調整。

對於外國留學生來說,最直接和最關鍵的變化體現在「次世代研究者挑戰性研究項目(SPRING)」的改革上。根據新的草案,之前提供給博士生的生活費補貼(文件中稱為「研究奨勵費」,每年約220萬日元),未來將僅限定於日本籍學生,外國留學生將不再是這部分費用的發放對象。

那麼,這是否意味着外國博士生的經費支持被全面削減了呢?答案是:不完全是,但這是一種結構性的重大調整。

文件中指出,這項改革的主要動機是為了遏制日本本國優秀碩士生放棄讀博的趨勢,通過提供穩定的生活費來吸引他們繼續深造。這可以理解為一種針對本國人才的「精準激勵」措施,而非有意打壓外國學生。

對於外國留學生而言,雖然失去了直接的生活費補貼,但計劃也提出了補償性的安排。比如,外國留學生依然可以獲得「研究經費」的部分(每年約40萬日元,並可能對優秀者追加),這筆錢可用於參加學術會議、購買實驗材料等。再比如,文件強調,經過綜合調整後,提供給每位學生的年度支援總額將力求與現行的290萬日元「相當」。也就是說,學校可能會通過其他形式,比如提供更多的研究助理(RA)職位(通過工作換取薪酬)、設立新的獎學金、或直接從學校經費中補足,來彌補生活費部分的空缺。

下面是大模型對這份文件的全文翻譯:

資料名稱博士後期課程學生支援的現狀·課題·今後具體取組(草案)

2025年6月26日

科學技術·學術審議會 人才委員會 次世代人才育成工作組(第4回)

在日益複雜多元的社會背景下,培養並推動具備深厚專業知識與通用能力、能夠引領社會整體成長與發展的科學技術人才,尤其是「博士人才」,至關重要。

博士人才能夠同時具備專業深度、國際視野以及課題設定與解決等通用能力,預期將在學術界、企業界、國際組織、公共機構、創業領域及教育界等多元場合發揮關鍵作用。

然而,在日本「博士即研究者」的觀念依然根深蒂固,「博士學位不僅證明專業能力,更是對複雜問題提出解決方案的國際能力認證」的認識尚未在社會、大學及學生中充分共享,這在博士學位獲得者人均數量持續下降中有所體現。

數據顯示,博士課程學生擔任論文第一作者的比例約20%,不僅實質承擔了前沿研究,還證明了博士學位獲得者在進入企業後便展現出高水平的發明生產力,並長期持續增長,對企業研發貢獻巨大。

基於此,文部科學省於2024年3月制定的《博士人才活躍計劃》提出:「到2040年,將日本每百萬人口中博士學位獲得者數量提升至世界頂尖水平」的宏大戰略目標,政府將圍繞「優秀博士人才培養」重點推進各項舉措。

2. 現狀·課題(1)解除博士課程進學顧慮的經濟支援等既往舉措與現狀

包括博士前期課程學生在內,經濟負擔與「學生」身份帶來的職業不穩定,長期以來都是優秀學生猶豫攻讀博士的重要原因。

為使具備卓越研究能力的博士後期課程學生安心專註研究並提升研究者能力,JSPS自1985年起通過特別研究員(DC)制度,每位學生年額提供240萬日元研究奨勵金,並配合科研經費(特別研究員奨勵費)約80萬日元/年。近年來DC的錄取率約為15–17%。

自2021年度起,文部科學省啟動「次世代研究者挑戰性研究項目(SPRING)」,對博士後期課程學生提供年額290萬日元綜合支援,其中研究獎勵費(生活費相當)約220萬日元/年,研究經費約40萬日元/年。

目前SPRING覆蓋90所大學,支援了約1萬名學生(佔全體博士後期課程學生的80%),其中約40%為外籍。

此外,JST等通過RA僱傭支付標準化報酬,民間企業、基金會及高校自設獎助學金也在持續推進,部分高校甚至以助教等身份僱用博士生並支付薪酬。

在上述支援推動下,博士後期課程入學人數從2022年度的14,382人增至2024年度的15,744人,已恢復至2011年度(15,685人)水平。2024年度社人學生小幅增加,留學生略有減少,顯示修士班至博士班轉讀人數在增長。

課題與指摘

要實現《博士人才活躍計劃》的宏大目標,除現有經濟支援外,亟需進一步充實與強化助推博士課程進學的各項支援,尤其要想方設法吸引優秀日本人學生進入博士課程。

近十年來,社會人學生增長約7%,留學生增長約35%,而修士→博士轉讀人數減少約12%,需據此檢討支援策略。

社會與企業對博士人才的多樣價值尚未充分認知,部分學生因畢業後去向不明放棄博士學習,或作為社會人學生的再學習機會被迫中斷,必須凸顯攻讀博士的切實利益。

與海外相比,日本博士生依然被視作「學生」而非「研究者」,海外博士及修士生常獲相當薪酬,應在國內建立博士生「雙重身份」為「研究者」的共識。

目前MEXT、JST、JSPS等機構對博士生提供多項支援,項目繁多且定位、目標、對象與內容尚待進一步明確與差別化,以提高支援效率與針對性。

特別研究員(DC)制度在品牌與支援力度上應達國內頂尖;SPRING項目則應聚焦戰略性招攬與培養優質博士生的高校,並明確項目定位與目標。

部分高校在SPRING下對優異博士生加碼支援,但多數學府對日本籍、外籍及卓越學生未加區分,呈一刀切態勢,社會人學生亦常被排除在外,未來需對不同對象提供差異化研究經費支援,並加強對外籍生留日定居及就業的支持。

推動優秀外國留學生來日及鼓勵日本學生赴海外深造,需要進一步推進高校與研究機構及畢業生就業企業的國際化。

(2)促進博士人才在社會多元場合活躍既往舉措與現狀

DC制度通過科研費補助(特別研究員奨勵費)支持獨立研究,但基於研究專註義務,對兼職或創業有限制。

DC制度亦通過交流活動(如Friendship Meeting)增強DC間網絡;畢業後,多數進入學術界常勤研究職位或博士後崗位。

SPRING項目下,各校為學生提供職業路徑支持,畢業後約30%進入民間企業,其整體就業率較普通博士生高約10%;但涉及超標修業年限及留學生跟蹤機制仍待優化。

通過PD制度擴充博士後職位、改善待遇,並於2025年3月與經產省聯合發佈民企招聘博士手冊與榜樣集,推動多元職業路徑建設。

課題與指摘

要實現《博士人才活躍計劃》目標,除經濟支援外,仍需進一步充實與強化推動博士課程進學的支援舉措(重申)。

各相關支援項目需進一步明確定位、目標、對象與支援內容(重申)。

博士生專註研究常缺乏實驗室外交流渠道,難以構建學術與業界網絡,應擴大博士生與同行及企業的交流平台,並推廣至SPRING以外的DC等項目學生。

高校應推廣博士生畢業後職業路徑跟蹤調查,以增強職業支援效果。

為營造博士人才在多元場景活躍的環境,政府、學界與產業界應協作,收集並推廣包含社會人學生在內的各類榜樣與實際活躍案例。

3. 今後具體取組(草案)

國家層面將結合第七期《科技創新基本計劃》的目標設定及《博士人才活躍計劃》的實施目標,審議並推進博士人才活躍促進的方向與內容。

國家將對面向博士生的多項支援項目逐一梳理其定位與目標,重申科技人材政策下博士人才支援乃面向優秀博士生的專項支援。

針對以下項目開展制度修訂,確保對日本籍(直博生)、外籍及社會人學生等不同對象實施差異化改進:

特別研究員制度(DC)

繼續作為培養學術界優秀研究者的重點項目,充實並強化對學生的支援力度。

次世代研究者挑戰性研究項目(SPRING)

明確定位為支持高校戰略性招攬與培養優質博士生的項目,通過針對日本籍、外籍與社會人學生的最優支援,推動博士生在學術、產業、國際組織、政府及創業等領域的多元活躍。

SPRING項目三大目標

i. 主要支持優秀日本籍學生進入博士後期課程;

ii. 在學期間,讓學生無後顧之憂、自由選題並專註研究;

iii. 博士學位取得者畢業後在學術界與產業界等多元場景活躍,大學提供職業支持與環境整備。

為吸引優秀碩士生投身學術界,審議並實施提高研究奨勵金單價等措施。

依據項目宗旨,為強化博士向學術界職業銜接,探討加強DC與PD階段的銜接機制。

② SPRING

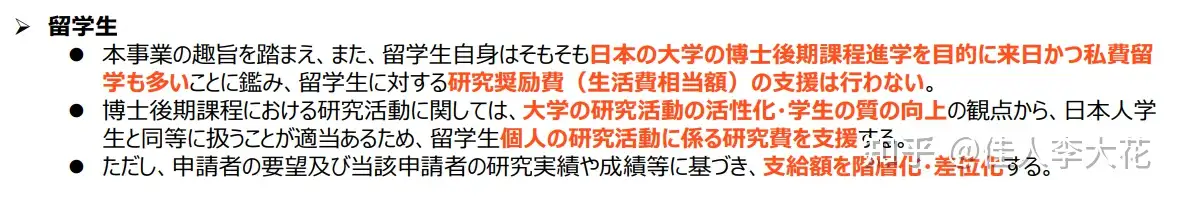

將研究奨勵費支援限定於日本籍學生,外籍學生不在此支援範圍;已獲得穩定收入(如企業薪酬)的社會人學生繼續作為支援對象。

研究經費支援對象擴展至日本籍、外籍及目前尚未涵蓋的有穩定收入社會人學生,並對優秀者通過追加經費實現分層差異化支援。

為吸引優秀外籍生,進一步推進多元國別與區域來源的舉措,分享並推廣高校特色方案。

綜合上述調整後,依據各對象需求,提供與現行290萬日元/人相當的年度支援總額。

③ 其他

推進競爭性研究經費中對RA僱傭支付適當報酬的措施。

促進企業僱傭博士人才的稅收優惠政策利用與宣傳。

鼓勵高校自行僱用博士生並支付薪酬,推動優秀案例在高校間推廣。

(2)促進博士人才在社會多元場景活躍① 特別研究員制度(DC)

為構建優秀研究者成長環境,豐富並擴大跨領域及海外研究者交流機會;推動SPRING下的職業支援計劃向DC學生開放。

在確認研究計劃進展符合要求後,允許基於研究成果的創業活動,並相應修訂製度。

② SPRING

重申對研究經費的分層差異化支援;

加強對日本籍與外籍學生的職業支援;

支持學生參加學術會議報告及基於崗位的研究實習(Job-based Internship)。

③ 其他

國家、學界與產業界應協力推動高校及企業招聘博士的指南與榜樣事例集的宣傳與應用。

其實我覺得說白了就是日本也不那麼富裕了,沒那麼多錢「撒」給外國留學生了。而且看起來他們本國學生讀博的熱情不太大,過去的這些年裡,外國博士生數量蹭蹭漲,本國選擇繼續深造的學生卻增加很少,然後教育部着急了,決定把有限的獎學金用來「激勵」本國學生讀博。

至於外國學生還有沒有獎學金,我覺得恐怕就要看大學和教授們寬不寬裕了……