作者:木南麥西

鏈接:

https://www.zhihu.com/question/47211441/answer/541137894

來源:知乎

著作權歸作者所有。商業轉載請聯繫作者獲得授權,非商業轉載請註明出處。

西方的堅船利炮逐漸叩開了東方諸國關閉已久的國門。隨着西方的侵略,西方文化也進入東亞各國,其文字也或多或少影響着東亞各國的文字。

早在開國前,西班牙、葡萄牙、荷蘭等國就與日本打交道,日本也吸收一些西方的文化。此時在日本流行學習西方文化的「蘭學」,積極介紹西方科技。那些蘭學家根據日語與西班牙、葡萄牙二語的某些相似性(一個此種元音與輔音之比基本為1:1),採用羅馬字(Romaji,ローマ字)標註日語讀音。如「鈴木(すずき)」為「Suzuki」,「山田(やまだ)」為「Yamada」。在中國明清之際,也掀起一股「西學東漸」之潮。一些有識之士,如徐光啟等,積極與西方傳教士利瑪竇等合作,引進西方先進文化。他們用拉丁字母處理了漢字注音中非常困難的切分音,使漢字注音更加方便。

創一個小群,供大家學習交流聊天

如果有對學日語學習方面有什麼疑惑問題的,或者有什麼想說的想聊的大家可以一起交流學習一起進步呀。

也希望大家對學日語能夠持之以恆

日語愛好群,

如果你想要學好日語最好加入一個組織,這樣大家學習的話就比較方便,還能夠共同交流和分享資料,給你推薦一個學習的組織:快樂學習日語組織 可以點擊組織二字,可以直達。

開國(為了行文方便,這裡統一用日本的「開國」來說東亞各國的類似情況)後,西方文化更進一步傳入東亞各國,不同文化的鬥爭也日益明顯,在文字方面也一樣。

日本:「廢止漢字」到「限用漢字」

明治維新後,日本迅速崛起,經濟文化發展迅速。針對漢字的弊病,社會上掀起了一股口頭語與書面語一致的呼聲。「廢止漢字論」「專用假名論」應運而生。它的出現是有很深的背景的。

日本在明治維新後積極發展教育,但漢字難讀、難記。日本人讀漢字讀法眾多,非常複雜,有訓讀,有音讀,訓讀又分本字訓和熟字訓,音讀又分吳音、漢音和唐宋音等。如「人」,日語訓讀為「ひと」,吳音為「にん」,漢音為「じん」,另外,「一人」讀作「ひとり」,「二人」讀作「ふたり」;「春」可讀為「はる」,也可讀為「しゅん」;「間」可讀做「あいだ」或「ま」,但「人間」應讀作「にんげん」(吳音)或「じんかん」(漢音);同樣為「行」,說「修行」時讀作 「ぎょう」,說「旅行」 時讀作「こう」,說「行燈」 時讀作「あん」;「上」可讀做「うえ」「あがる」「あげる「のぼる」「かみ」;「下」可讀做「した」「しも」「もと」「さがる」「さげる」「くだる」「くだせる」「おりる」等。

還有許多漢字發一個音。如「國を治める」「身を修める」「稅金を納める」「刀を鞘に収める」中,劃橫線的部分都讀「おさめる」。同樣為「金品をおさめる」,當錢物歸對方時,劃線部分是「納める」;當錢物歸自己時,劃線部分是「収める」。

第三,漢字數量龐大,而日常生活中主要使用的漢字大約只有4000~5000個,其餘的罕用漢字非常難以記住。日本大正、昭和時期一位詞作者名叫「葛原しげる」,其中「しげる」若用漢字寫為草字頭加去掉中間豎線的「幽」,這種字決無他例。

第四,漢字形似字多,容易搞混。如「楊柳」的「楊」和「抑揚」的「揚」,乍一看很難分清。

第五,漢字筆劃多。如「兿」(後簡化成「芸」),看起十分繁瑣,也不利於教學。

第六,漢字字體繁多。在日本,「様」有「様」(用於最值得尊敬的人物)「檨」(用於地位其次的人物)「様」(用於普通人)。

隨着現代印刷業的發展,漢字的弱點越發明顯。印刷工人需要在擺滿活字的一側牆邊邊走邊看稿子,尋找需要的漢字(文選);之後還需把漢字按正確順序排列好(植字);之後,還要把使用過的活字再放回原來的位置。這種工序非常麻煩。

甲午戰爭後,中國慘敗。中國的衰落也使一些日本人產生了棄用漢字,「脫亞入歐」的想法。

但廢止漢字論最終在日本碰壁。日本仍然使用漢字。在二戰結束前日本曾使用4000~5000個字。即使二戰期間日中為敵國,日本也未禁用漢字和漢語詞。

只是在二戰後,1946年,文部省公布了1850個「當用漢字」,1981年又公布了「常用漢字表」,以1945個漢字為「一般社會生活中使用漢字的大致上的標準」。且規定了漢字的讀音(只可音讀、只可訓讀、音訓均可)。漢字受到限制。

為何日本會繼續使用漢字,原因如下:

第一,漢字為表意文字,而假名為音節字母。表意文字可清楚地表達該詞意思。如在拖拉機上裝硫酸,上寫「危」給人感覺肯定比「あぶない」或羅馬字 「abunai」強烈。對英美人來說,許多人並不知道「graminivorous」是什麼意思,但日本人肯定知道「草食性」的意思。

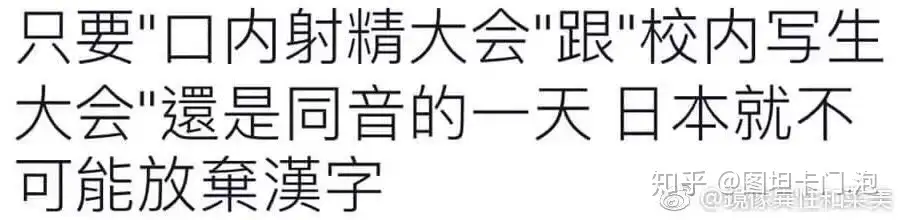

第二,漢字的表意性使日語避免了許多同音詞帶來的麻煩。如上面所說,「金品をおさめる」,如果「おさめる」不用漢字,是很難區分究竟是「納める」還是「収める」。 同音詞的存在使日語必須使用漢字加以區分。

第三,日本人一直對中國古代文化有種崇敬之情,漢語詞一直被認為比和語詞品味更高,漢字自然比假名品味更高。如「今日(こんにち)」比「今日(きょう)」,「昨日(さくじつ)」比「昨日(きのう)」品味更高。甚至在正式場合盡量使用漢字。如一段招聘廣告為:

事務経理多少 高卒年32迄·固給15萬升,給年1賞與年2隔土休 歴持細面

這段話,只要是對日本漢字有些了解的,都能全部讀懂。

除了限用漢字,文部省還公布了一些略體字和簡化字,即「新字體」。如「體」→「體」,「國」→「國」。它們有些與中國簡體字一樣,有的不一樣。如「藝」→「芸」,中國簡化為「藝」。這樣,日本基本克服了漢字難懂、難記的弱點。

韓國、朝鮮:「國漢並用」與「韓文專用」

《江華條約》簽訂後,列強對朝鮮侵略加深,朝鮮國內也掀起了民族、民主運動。甲午戰爭後,朝鮮「獨立」,於1898年改國號為「大韓帝國」。此時,韓國國內的民主人士大力宣揚新思想,新聞業也迅速興起發展。為了啟發民智,宣揚平等思想,他們採取國漢並用文字政策,讓韓文(??)與漢字混用印刷。這樣吏讀在事實上被廢除,原來只有賤民與婦女使用的諺文被廣泛使用。

1910年《日韓合併條約》簽訂,日本吞併朝鮮,成立朝鮮總督府。總督府壓制朝鮮語與韓文,甚至將其列入「外國語」。「三·一」運動後,總督府實行「文化政治」,允許朝鮮語與韓文存在。進入30年代,隨日本日益法西斯化,日本對朝鮮的壓榨也越來越深。總督府實行「內鮮一體」(內:日本;鮮:朝鮮),完全禁止使用朝鮮語與韓文,將日語定為通用語言。

二戰結束後,朝鮮人民從日本的鎖鏈中掙脫出來,社會上掀起了廢除日語的呼聲,與此同時,也有人提出廢除漢字,專用韓文。隨冷戰加劇,朝鮮分裂為韓國、朝鮮,文字改革卻仍在繼續。

韓國的文字政策相對來說比較混亂。1948年10月9日,國會制定了《韓文專用法》,規定「大韓民國的公務文件一律使用韓文,但在一般必要的時期可並用漢字」。此時,學校中教授1000個常用漢字,但社會上卻大量使用漢字。韓國政府與韓國媒體的觀點常背道而馳。李承晚多次強調韓文專用,而新聞媒體則以「不應有無視傳統和習慣的法律案」反駁。到了60年代,漢字教育引發的矛盾日益尖銳。直至1970年朴正熙強制實行「全部韓文化」,矛盾才有所緩和。

過了幾年,韓國又開始恢復漢字教育,到了1975年,漢字教育恢復,漢字以括號內標註的形式標於難懂詞語之後。到了1999年,金大中政府決定在公務文件和交通標誌等領域恢復漢字和漢字標記。金大中說:「如果無視漢字,將難以理解我們的古典文化,有必要實行韓、漢兩種文字同時並用。」但爭議仍在繼續。

專用者認為:

1) 學習韓字容易,學習漢字困難;

2) 現在國內基本使用韓字;

3) 北韓及世界其他國家韓族(朝鮮族)也用純韓文;

4) 韓國是文盲率最少的國家之一,這應歸功於韓文的簡單易學。

混用者認為:

1) 漢字是韓國語的一部分,特別是學術語,如用韓文表達意思不準確。韓語中有70%的漢字詞,且同音異義詞相當多,如用韓文則表達不清;

2) 古代、近代史籍皆用漢字記載,漢字承載着韓國傳統文化;

3) 漢字有利於大腦發育,適合計算機語言;

4) 為確保韓國國力不衰,在漢文化圈中有一席之地,也需漢字;

5) 韓漢混用可各自取長補短。

必須說明:這一時期的漢文專用者並不是主張完全廢除漢字,而是認為目前使用的漢

字已足夠。

雖然韓文專用帶來了一些好處,但其缺點也不得不提出。第一,韓語中漢字詞很多,如離開漢字、漢字詞,正確理解韓國語無從談起,還會造成詞義混亂。如詞語 「??」既指「故事」,又指「古事」「古史」「古寺」,還有「審查」的意思;詞語「??」既指「固守」,也指「鼓手」。如全用韓文寫,則需根據上下文來理解該詞意義,十分麻煩。第二,詞語的意思概念傳達不準確,構詞力也大大萎縮,許多原本可派生的詞只有造新詞或音譯;第三,漢字認識的缺乏使韓國人對古典文化修養欠缺,與傳統隔離,使韓國完全脫離東亞文化圈,陷入孤立。

在朝鮮,由於是中央集權的政體,文字改革較順利。金日成在1945年第一次指示北韓xx黨全部刊物停用漢字,後又指示慢慢停用,到1949年,朝鮮完全停用漢字。

但在朝鮮戰爭後,金日成看到短期內南韓不可能併入,而當時南韓仍混用漢字,故在朝鮮社會科學院指示「後代需要看懂有漢字的南方出版物及歷史文獻,所以需要教他們一些漢字」,故朝鮮在1954年設立漢字課至今。但朝鮮的漢字教育是作為外語教育的一部分,不納入朝鮮語言文字體系。

越南:拉丁字母的使用

現代越南文字產生於二三百年前,最初由法國傳教士根據拉丁字母所創。中法戰爭後,越南成為法國殖民地,只在名義上繼續保留阮朝政權。法國殖民者強制越南人使用拉丁字母。在拉丁字母,不實用的喃字被排擠,但漢字仍保留着。

法國殖民者為何要強制越南人使用拉丁字母?原因如下:

一、漢喃字是越南與中國文化的紐帶,廢除漢喃字,也就切斷了越南與中國的關係,使越南成為親法的國家;

二、拉丁字母是法國使用的文字,讓越南人使用拉丁字母,可以使越南成為一個法語國家。

但法國殖民者只對越南文字的變化起催化作用。起決定作用的是越南進步人士對拉丁字母的推動。

20世紀初,越南進步人士成立「東京義塾」,向越南民眾宣傳先進知識。東京義塾成員認為啟發民智必須通過拉丁字母,用拉丁字母教育民眾,讓大眾有知識,以對抗法國殖民統治。

二戰之後,越南掀起了獨立運動,直至1955年北越獨立。以胡志明為首的北越政府宣布廢除漢字,使用拉丁字母。前南越當局也在法美壓力下廢除漢字。

越南廢除漢字也是有其深刻原因的:首先,當時越南文盲率為90%,而用漢字得先會說漢語和認漢字,這樣學漢字對廣大勞動人民沒實際意義,且在急需鞏固社會主義的越南來說很難辦到;還有,越南長期處於戰爭狀態,使用漢字的文化政策根本無法實行:越南的國情決定越南的文字改革必須迅速。

現代越南文字是由26個拉丁字母組成,又根據語言需要創製了一些補充字母,它簡單易學。它的使用使越南的文盲率迅速降低。但它造成了嚴重的後果。越南幾千年來的傳統文化埋沒,由於認識漢字的人越來越少。越南歷史書只有靠少數翻譯過的史料支撐,而大量史料則用漢字寫成。越南人在生活中也離不開漢字,許多人家中都有「團結」等漢字書法,越南人結婚時也會在門前貼「囍」字。中越文化密不可分,現代越南語雖然易學,卻對越南文化造成阻礙。且越南語中不同漢字的拼音經常是一樣的。如「Thuong」有「受傷」之意,也有「疼愛」「商業」之意;「Tu」指「兒子」的「子」,也指「君子」的「子」,還指「死」。這樣,一理解錯,便「差之毫釐,謬以千里」了。

中國:拼音化到簡體字

1840年鴉片戰爭後,中國開始淪為半殖民地半封建社會,到《辛丑條約》簽訂,中國完全成為半殖民地半封建社會。隨列強侵略加深,西方文化也傳入中國,影響着中國的知識分子。在19世紀末便有人提出中國文字拼音化,即廢除漢字,採用拼音。到了新文化運動時,錢玄同提出了文字改革,這一觀點得到許多先進知識分子的支持,甚至魯迅先生也指責漢字為封建文字。在當時的社會條件下,這種論調是可以理解的。後來,中國xx黨領導的革命根據地也曾實行過拼音文字政策,但未能成功。

漢字拼音化最終未成功,其主要原因有:

一、《漢語拼音方案》和簡化字的制定基本解決了漢字難讀難記的缺點,而這是漢字拼音化存在的基礎;

二、隨王選院士將漢字輸入計算機的難題解決,漢字也跟上信息時代步伐;

三、過去中國為弱國,隨中國重新開始富強,人們對中國文化恢複信心;

四、過去認為漢字為落後文字,而拼音文字為先進文字,但後來中國知識界普遍確立了「語言文字沒有階級性」的觀點,漢字也就不存在什麼先進與落後了。

但為何會出現漢字拼音化這種論調?這與漢字難讀難記有很大關係。古代用直音和反切來標註字音,這需要在認識一定漢字的基礎上進行,對於初學者根本無法施行,漢字急需一種新的注音方式。於是在五四運動前後,人們制定了「注音字母」(後稱注音符號),它對給漢字注音和推廣「國語」起了很好的作用。新中國成立後於1956年又擬訂出《漢語拼音方案(草案)》,經過反覆審核和修改,於1958年2月批准推行,這樣現代漢字注音體系正式形成。在台灣省,仍使用注音符號。

漢字除了難度,還難記,這點在說日本時已談過。針對此問題,新中國公布了《簡化字總表》,將大批覆雜漢字簡化,使其易學易記,這樣使文盲率得到降低,書寫速度提高,也相應提高了辦公效率。

除了中國大陸,新加坡也使用簡化漢字。台灣本打算使用簡化字,但當蔣介石聽說大陸使用簡化字後,在「漢賊不兩立」的思想下,停止了簡化漢字的工作。到了八九十年代,雖公布了一批簡化字,但在台灣省,基本上仍用正體字(繁體字)。

中國的文字改革總體是好的,但也有些問題:

一、隨簡化字地普及,人們對正體字的認識越來越少,不利於閱讀古籍和與港澳台交流;

二、漢語拼音的出現解決了漢字的讀音難題,但也出現了過分依賴拼音的現象。

拼音化及其利弊

說了這麼多,我們發現,這些改革全部圍繞着一個主題:拼音化。那麼何謂拼音化?

顧名思義,拼音化是指表意文字逐漸向表音文字過渡的過程。這是一個非常漫長的過程。

世界上最早出現的文字,如古埃及象形文字,古巴比倫楔形文字,中國的甲骨文,都是表意文字。最早出現的表音文字為腓尼基的字母表,其出現時間晚於表意文字。

隨時代發展,古埃及和古巴比倫出現了同音詞,這時他們便使用同一種符號標記,如古埃及用「燕子」表示「大」,因為「燕子」與「大」同音。這種標記法出現後,雖然古埃及、古巴比倫文字仍為表意文字,但已向表音邁出一步。

後來,隨西亞、北非與歐洲交流增多,外來詞也相應增多。此時這些表意文字發生了一些變化。如在古埃及,希臘人建立的托勒密王朝後期有一著名女王克利奧帕特拉(即埃及豔后),在書寫其名時,史官寫下一些符號,然後用一個圈圈住。經後人研究,圈內文字雖仍為古埃及文字,但卻是表示「克利奧帕特拉」的音。故圈內文字為拼音文字。但古埃及和古巴比倫仍主要為表意文字。隨古埃及和古巴比倫文明的沒落,其文字的進一步發展終止。

古腓尼基早期也使用表意文字,且其文字與古埃及和古巴比倫文字有一定的傳承關係。但到後期,其文字逐漸演變為表音文字,並傳播開來,影響了古印度、古波斯、阿拉伯、古希臘、古羅馬以至整個歐洲。

和這些文明不同,中國自甲骨文誕生以來,文字形態幾經變化,但仍為表意文字。這是由漢語的特點及中國的具體國情決定的。

在最初時,漢語詞為單音節詞,如「目」「口」「手」「足」等,後雖有了些外來詞為多音節,如「琵琶」「葡萄」「菩薩」等,但在古漢語中佔少數。漢字適應這種單音節的特點,即一字一詞。現代漢語雖多為多音節詞,但除外來詞外,大多多音節詞可分解為與之相關的單音節語素。

還有,中國有七大方言,即北方方言、吳方言、湘方言、贛方言、閩方言、客家方言、粵方言,且彼此差異很大,如北京話與廣州話就差異明顯。且各方言內部各次方言,次方言內部個土語間也有差別,如福州話與廈門話同為閩方言,但彼此間不能溝通。在東歐,俄語、白俄羅斯語、烏克蘭語、波蘭語乃至南斯拉夫諸語言間可以相互通話,漢語方言間的差異甚至大於了它們,而漢字成為維繫漢語統一的橋樑。如在語言尚未統一的情況下貿然實行拼音化,則會造成漢語分裂。在古印度(僅說屬印歐語系的部分),在雅利安人征服後,梵語成為最高等的語言。但隨時代發展,不斷從梵語中產生俗語,且各地區間的俗語不同。而由於印度文字是拼音文字,加劇了這種差異,最終導致現在印度語言眾多,甚至一市一種語言。在古羅馬,拉丁語為官方語言。今天的法語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語均由其發展出來。但他們已經成為不同的語言。究其原因,是當時高盧、西班牙、意大利雖均用拉丁語,但屬不同方言,各地區在使用時又考慮了本地區的語言習慣,加進了一些土語,然後用拉丁字母拼寫各自的方言。隨羅馬帝國的滅亡,各地區語言發展更是分道揚鑣。導致現在語言眾多。

第三,中國歷史上一直是使用漢字,漢字承載着中國的過去。中國古代的各種書籍皆由漢字寫成,有了它,我們才了解了孔孟之道,了解了二十四史,了解了諸子百家,了解了李杜三蘇,了解了四大名著。拼音文字承載過去的能力是有限的,人們很難讀懂七八百年前甚至更早的作品,因為拼音文字隨時代變化很大。如四世紀和八世紀的拉丁語差異就很大,因此文藝復興時期的學者才能發現《君士坦丁贈禮》為教會偽造;美國人、英國人如不專門學習古英語,無法理解莎士比亞以前的文獻,而中國人只要上完中學便能理解文言文。漢字的穩定性使其可穿越時代的界限,讓今人理解古人的意思。如杜甫的《春望》中「國破山河在,城春草木深」,讓人頓起《黍離》之悲。如貿然實行拼音化,就會使現代中國與傳統文化割斷。再過幾世,恐怕漢字和中國文化只有靠商博良再世才能重見天日了。

現在,韓國、越南已看到廢除漢字後的弊端。《朝鮮日報》發表社論說韓國人不認識漢字不是件值得驕傲的事,越南也在計劃用兩代人時間恢復漢字教育。漢字在那些國家重新恢復生命力。在中國,最新的教材大綱上也出現了認識繁體字和先學一部分字再學拼音的條文,這樣,便可消除上文中提出的問題。

再接下來

再接下來該點贊的點贊,該關注的關注 還可以收藏轉載的,我在知乎關注着你。