作者:倪新

鏈接:

https://www.zhihu.com/question/264479217/answer/404783454

來源:知乎

著作權歸作者所有。商業轉載請聯繫作者獲得授權,非商業轉載請註明出處。

~~~~6.2 補充~~~~

沒想到我自己的一些思考能引起那麼多的共鳴,很感謝。

我不是這方面專家,對此也沒有直接的生活體驗,但我覺得哲學就在對事物不懈的思考之中,所謂「愛智之學」,就是絕對不會放棄思考。與其說我寫的東西是一個答案,不如說是一個在把握住「音譯與意譯之差異」這個核心原則之後給予的思考方向。方向意味跳出現象自身的無所抵達。不跳出現象自身,歷史的興起與崩塌就不會顯明;不無所抵達,方向的空間性就會成為一個無法向外開拓的原點。

語音中心主義:去文字化

我想再嘗試對「語音中心主義」這個問題進行澄清思考。

我們可以把「日語的語音化」或者「語音中心主義化」看成是「語言全球化」的一個極端。語言全球化,背後是很多弱勢小語種的「意義的匱乏」,當它無法從自己的意義世界中創造語音以對應新興世界的事物的時候,音譯是最便捷高效的方式。但是日語的語音化可以視作一種自願的「語言被殖民化」的「心態動向」,它不是簡單的功能論就能解釋清楚,而需要藉助於闡明其70年以來的文化心理的開展與語音審美的更迭。

藉助於德里達的術語,日語是在從一門以「文字學」為主的語言,變成為一種主要以「語音學」為主的語言。西方語言的邏格斯中心主義與語音中心主義是一體兩面的:邏格斯中心主義意味着一門以合理性論證來聚合事物於總體之下的總體性暴力,比如我們現代大學中的各種ology;而語音中心主義就是語言中聲音的核心地位。但是在非西方民族中,兩者完全可以發生斷裂:

我想於我來說它們不是一回事。我以為無需邏格斯中心主義的語音中心主義是可能存在的。非歐洲文化中也完全可能存在給聲音以特權的情況,我猜想在中國文化中也完全可能存在這種語音特權的因素。

但中國文字在我眼中更有趣的常常是他那種非語音的東西。

只是,在中國文化或其他文化中,賦予並非就是邏格斯中心主義的聲音某種特殊地位也是完全可能的。

——《書寫與差異》

日本用近七十年的歷史,活生生證明了「去文字中心化」,賦予聲音以特權的「語音中心主義」是如何發生的。當西方在大力批判這種語音中心主義的時候,遙遠大陸的另一端卻在逆西方而行,自我語音化,這就是歷史的弔詭。

漢語:當代西方意義世界的一個精神原則

為什麼中國文字讓西方的哲學家、文學家、精神分析學家甚至電影導演那麼深深着迷——而不是簡單的語言學家和漢學家這些相關工作者?

德里達說的那種「更有趣的常常是他那種非語音的東西」到底是什麼?

恐怕就在於漢語提供了語言文字之外、語音邏格斯之外的另一種意義發生的可行性,一種嶄新的,對於西方來說是暈眩的精神結構。

我曾經為克里斯蒂娃(羅蘭 巴特最欣賞的弟子)的《語言,這個未知的世界》寫過一個書評,裡面梳理了本書中所講的漢語對西方世界的意義:

一、克里斯蒂娃指出,語言內部可能具有一個不為符號和其所指看得見場景,語言學家把這一語言叫做「復量文字」。「復量文字概念取消了符號的音位第一性(即它賦予的首要地位),並在符號(語言系統)的思考中,納入圖文的物質性以及由其在整個歷史過程中和所有的、包括西方拼音文字域界之外的文字系統所提出的哲學問題。」(克里斯蒂娃,2015,第18頁)言文分離、圖像性與聲音性並行的漢語本身能夠給作一門文字學的建立提供更多的經驗,可惜德里達訪華之時,對談者不是大說中國哲學建立的可能性這種問題,就是細數別人細軟,失卻一真正契接的絕妙之機。

......

三、在第三章中,克里斯蒂娃多次用到「像中文這種象形文字」的表述。克里斯蒂娃在精神分析何以可以與語言學直接相關,夢何以是一個符號系統而具有像中文那樣的句法體系等問題上有很多表述。其中有一處她直接引用弗洛伊德的觀點:「夢的符號通常具有數個意義,有時有多個意義,以至於像中國文字一樣,只有通過上下文才能給出確切的理解。」克里斯蒂娃自己引申出漢字這一象形符號體系,具有夢的諸種邏輯關係:相似、和諧、接觸與恰似。(克里斯蒂娃,2015,第285、287頁)在對「文學」解析中,克里斯蒂娃特意指出菲利普·索萊爾斯的小說《數》在語音、詞彙、語義和句法的使用上,展現了夢(精神分析意義上)一般的邏輯,這種寫在法語文字里的漢語象形字(克里斯蒂娃在此只是隱喻意義上說他像寫在法語里的漢語象形字,但是勒克萊齊奧的小說《巨人》中,則真正將漢語寫在了法文中)「把我們從整個』邏各斯中心主義』科學一直都想使我們接受的是我們語言的形象的那些東西中解脫出來」。(克里斯蒂娃,2015,第313頁)同樣的,著名導演愛森斯坦在尋找電影的句法過程中曾經說,電影應該是一種象形文字……

簡而言之,當西方人力圖從漢語中發現一種全新的精神原則構造可能,以力圖掙脫語音中心主義與邏格斯中心主義的時候,日語逆潮流而動,通過音譯完成了通向語音中心主義的轉化。一旦實現了這種語音中心主義,意義的世界就被並軌到了西方的意義世界中。

翻譯即是解構,但音譯不是翻譯

德里達認為:

翻譯就是那在多種文化、多種民族之間,因為也是在邊界處所發生的東西。

儘管大和民族是與西方的民族不同的民族和文化,但卻漸漸地,變得並非與之異質。因為完成了意義世界並軌的日語文化,實際上已經是在西方理性之光照耀下完成了「同一化」,自願地在西方中心呼喚意義,日語也就很難再作為異質文化充當西方語言的邊界,就無法像二戰後,日本哲學家和海德格爾大談「言葉Koto ba」這個「語言」的問題那樣充滿底氣地與西方平起平坐了。

而首先是對歐洲中心主義權威、國家-民族權威進行質疑的解構顯然遇到的就是翻譯的問題。

在某個既定時刻,我曾說過如果要我給「解構」下個定義的話,我可能會說「一種語言以上」。哪裡有「一種語言以上」的體驗,哪裡就存在着解構。世界上存在着一種以上的語言,而一種語言內部也存在着一種以上的語言。這種語言的多樣性正是解構所專註於與關切的東西。

這就是為什麼「翻譯首先是一個哲學論題」,我們只有充分發掘「翻譯的形而上學意義」,才能將之轉變為一種解構霸權,從而解放意義生產與創造精神的武器,就是要把「一種以上」所代表的真正的復多性變成為一種歷史事實。

音譯來的日語詞可能充當解構西方的資糧嗎?(或者說解構是為鬆動一下緊煞的意義世界,以吹入一些新的風氣,創造一些新的可能)

沒有哪一種語言的解構能力能像漢語那樣強大,這是作為一門並非語言學意義上的「文字學」的漢語的獨特優勢。

像是作為從現象層面上可以說是語言復多性的日語,如果任由這種「語音中心主義」的泛濫,那麼恐怕在不久的將來,就會成為歐洲中心主義的代言人;其實質上,也並沒有複數形式,而是逐漸成為從單數的西方語言直接演化來的偽民族主體語言。

翻譯(意譯):消除距離還是製造新的距離?

對於作為一門學科的翻譯學來說,翻譯是在承認作為翻譯兩端的語言的合法性基礎上,探討意義的轉換、轉遞與轉移。翻譯意味着消除距離,翻譯自身的實踐合法性就在於消除距離,為了達成這個距離的消除,我們對翻譯提出種種需要......

但是等等,請看一下尉禮賢是怎麼翻譯《易經》中「大哉乾元,萬物資始,乃統天」的:

造物主的成就確實大哉,萬物之始歸功於該成就,它也進入整片天。

是不是原本翻譯給西方人看的《易經》回譯給中國人,你會覺得莫名其妙?

但是,對於接受過良好人文教育的西方人來說,他們會看的很舒服,也會覺得《易經》「很容易理解」,尉禮賢還對此進行了解釋,這個解釋無疑是完全「亞里士多德化」的《易經》:

兩對屬性分別列在對造物主大能的四種明顯的屬性所做的解釋里,天上能看到該大能的形狀。第一種屬性是成就、成功,它作為萬物的第一因,是造物主最重要的屬性並且是他最廣大的原則。

從某種意義上說,尉禮賢成功消除了西方讀者進入《易經》的「距離」,成功再一次樹立了亞里士多德的文化霸權。但是,有多少所謂的翻譯不是一種「自覺認同於文化霸權」的「格義式翻譯」呢?

因為,談「消除距離」還是「保持距離」不是在所謂的「翻譯的準確性」「翻譯永遠是一種誤讀」或者「語言是無法翻譯的」這個層面上談的——在這些觀點中,或者處於翻譯兩端的語言自身安然無恙,或者一者完全被另一者馴化而渾然不知......

兩門語言是無法被化約為「信息載體」或者「信息內容」的主體,主體與主體之間便無所謂「準確性關係」,就像我寫這篇文章,讀者能夠閱讀它,表面上是一個信息傳遞的準確性關係,背後其實一種主體間的交流,儘管我們沒有面對面,對方一笑一蹙盡收眼底,但是閱讀不首先是一種倫理關係?我不是一台電腦,讀者也不是一台電腦......我不是要讀者變成我,或者我變成讀者,而是讀者被我所激發,思考更多,給我提出意見,而我因此受益,因此而深化自身的理解......

這是一種「生產關係」,不是一種要素化了的馬克思主義式的生產關係,而是主體間相互激發以創造意義而至於無窮的倫理關係,反對霸權,反對複製黏貼,反對整齊劃一。

一本著作是「封閉的一個」,但是其中的語言與意義卻是無限向外指,要求自我增值,如果翻譯者的心中理想就是一個封閉的語言文本到另一個封閉的語言文本,那我們就可以把他稱為是在瀆職:翻譯者是超越者,本應該是在封閉的文本中開拓出無盡連綿、無窮延展的意義之海,他面對的是兩股沒有開端沒有終結的波濤洶湧的海浪,他應該去體會這種動能,以衝破「一個文本」的網絡,他是意義的超越者——超越原本以進之於新境。

在人工智能翻譯日益發達的今天,如果翻譯者不能體會到這種超越者的本職,那麼唯一的宿命就是滅亡——機器能夠把準確性完成得更準確高效便捷。

日語所面臨的危機和翻譯者面臨的危機是一致的:

如果你沒有任何獨特性和不可取代性,那你還有什麼存在的意義?

當然了,如果語言意義就在於交流,那假設一個最極端的情況:日本人都說日語化了的英語,其實對日本人來說是無所謂的,因為大家相互之間都聽得懂,但對日語來說是致命一擊,對一種處於邊界的游牧之地是致命一擊。

~~~~原回答~~~~

緣起

研究生上過一門《儒學概論》的課,當時正好有個日本妹子在我們學校留學,也來參加這個課,她當時用第一流的學術語言報告了關於日本古學(儒學傳入日本後的流派之一)的情況,讓在座同學都大為吃驚。

我心裡一直對翻譯的問題有一個疑惑——音譯與意譯的關係問題。實際上直接引入外來語就是音譯原則的勝利,但是漢語的雙字意譯原則確實是日本知識分子教給我們的。我跟很多人交流過這個問題,大都無果而終,我就想趁這個機會,和這個漢語極好的日本妹子交流下這個問題。

我當時講了很長一段話,但是畢竟口語怕對方聽不懂,就盡量表述得簡潔簡單一些。

清末翻譯的三個原則

我說:「清朝末年的時候,中國的翻譯界可以說有三個主要趨勢:1、一個就是音譯,如德律風,甚至到了民國新文化運動,陳獨秀講我們要請教的兩位先生,不是科先生與民先生,而是德先生,賽先生,魯迅講費厄潑賴應該緩行,煙士披里士等等,都是音譯的遺風。但是我們能發現一個趨勢,就是從晚清到民國,具體名詞的翻譯,音譯的少了;但是隨着對西學了解的深入,理論性東西的越來越多,抽象名詞的翻譯會是以音譯為主。這就是表面上都是音譯,背後其主陣地有一個從具體名詞到抽象名詞的轉變。這個是外來語言傳入的時候的「共法」:德語到英語,英語到法語,很多詞兒幾乎都是轉寫一下,音譯可以算是沒有什麼歷史特殊性的。

2、就是按照漢語原有的形式進行意譯。比如漢語原來是很乏詞的,主要是以單字為主,那麼嚴復的《天演論》翻譯就主要是以單字的形式進行翻譯,或者把單字羅列起來組合成一個概念。所以為了表達意思,他就從古典裡面大海撈針,尋找合適的字來表意。這個是符合舊的形式,但是舊的形式下,想要表達一個新的西方的內容,歷史證明,這條道路是失敗的。但是這個翻譯形式還是有其特殊性的。

3、就是以日本人為代表的雙字表意原則。日本人很不得了的一點就是他們那個時候最了不起的翻譯家,很多都對中國的傳統經典十分熟悉,他們在翻譯理論著作的時候,也跑去古典著作尋找意譯的依據,甚至在翻譯西方原著之前有意識地專門學習中國經典。但是他們不拘束在「字」的形式上,而大量使用了雙字的形式。雙字疊加所形成的新詞,其基礎仍然是雙字成詞的形式,正如把兩個單字放在一起如嚴復一般這仍然是以單字為基礎。這個形式的鬆動,就起到了千里之堤潰於蟻穴的功效,是讓西方的概念空間整個順暢地流淌進中國的基本前提。而且這個時期的雙字表意,符合古代漢語的一個基本原則:就是可以從字面進行理解,比如「民主」「共和」「科學」「社會」都是最精彩的翻譯。但是「主義」「勞動」就不可以。

歷史的道路最後表現為:中國人放棄了最偷懶的音譯,而按照舊的漢語形式進行翻譯也走不通,那麼由日本人所奠定基礎的翻譯原則最終取得了勝利,甚至可以說對現代漢語的誕生起到了推波助瀾的重要幫助,甚至在某些程度上說在新文化運動轟轟烈烈打倒孔家店反對文言文的時候,偷偷地,以釜底抽薪的方式為現代漢語保存了很多古漢語的基因。比如說「革命」「維新」「共和」,這些詞兒讓大多數人對《尚書》《詩經》有一個最樸素的詞語上的接觸。可以說,我們的現代化,一百年的精神資源是來自於西方,但是卻經過了日本知識分子所革新過了的新漢語形式的中介,一旦確立這個最基本的基本,那麼很多中國的翻譯家就可以依次而開展工作,儘管後出轉精(老有人說如果不使用那幾百個日譯漢語詞兒,漢語要完蛋,但是我反問一下,跟幾百個日譯漢語詞比起來,中國翻譯家按照日本人所奠基的這個原則進行翻譯的術語難道不才是現代漢語的基石?),但是篳路藍縷之功不在我們。

音譯與意譯的形而上學要求:直接性與中介性。

但是,詭異的是,我們的老師放棄了他所創立的原則,而學生反倒是始終不渝。

我想你也可以同意,這個根本的改變發生在二戰後。音譯詞兒的大量湧現,不僅僅是一種量的現象,更是一種精神原則的更換:原來所堅持的精神原則土崩瓦解,新的精神原則後來居上。它對生活世界、政治世界、精神世界的影響將是決定性的。我可以這麼說,音譯的第一形而上學要求就是反對意譯的中介化,而漢語所堅持的意譯,其第一形而上學要求就是反對外來意義的直接性帶入。

音譯代表了一種精神在新的意義面前的匍匐之姿態,舊的精神結構不通過語言的「分裂-再鏈接」的這個化學反應來消化外來意義,只能通過語音的模仿直接呈遞意義。這是一個外在的數量的推拓。音譯就像是郵遞,郵差到底郵遞了什麼,他自己是渾然不覺的,他的責任是把事物原封不動的交給他所應該傳遞的那個人。精神對意義的轉移與現身惘然不知,這就是音譯的缺陷。

意譯則拒接這種精神的匍匐姿態,而要求一切外來的意義通過語言的「分裂-再鏈接」的中介化,實際上是要郵差不僅要送信,郵差自己就要先把這封信給理解了。

二戰以後,發生了什麼?

我的困惑就是:為什麼日本人放棄了通過中國古典著作和古漢語的中介化過程來進行雙字詞意譯的精神原則,而接納了一種快餐式的、流水線式的音譯原則?為什麼發生在二戰以後?如何評估這個事對東亞文明作為一個整體的影響,對於日本精神結構的影響?」

日本妹子從這裡開始回答了,她的主要意思,我總結了下就是:

1、政治原因:二戰後美國與日本的特殊政治關係。

2、實用原因:音譯更便捷高效。

3、至於文化影響,她既然身在其中,所以難以評估。

這個答案實際上並不能讓我滿意。

因為對解釋一件事情的原因相比,評估一個事情所造成的後果更為艱難,卻極為重要。不論怎麼解釋原因,原因所要造成的一個現象都是既成事實,原因不能絲毫增加我們對現象自身的理解。而現象的結果,即可能完全不為我們所意識及的那些歷史事件,作為效果歷史才真正在實際歷史中承擔着現象的歷史性。舉例來說,「淝水之戰」作為一個事件,隨着不可逆的時間而一去永不回地消失了,讓「淝水之戰」真正成為歷史的,是它所造成的那些實際性的諸後果與事件簇,對當時中國地緣政治格局的改變,對南北朝格局的穩定與深化,這些效果歷史承當著表面上風平浪靜的記憶、書寫與口述。作為一個時間點,事件消失了,然而讓我們知道事件曾經存在過的是它所激起的層層推拓開的漣漪,作為一個事件事實性的,不是我為什麼去投這個石子,而是石子投出去以後,投的多遠,激起了多少水花。

漢字文化圈的真正危機

我下課後又自己反思這件事。

我想,從一個宏觀的大視野來看,這件事對東亞文明的內在連接與內在交流的可能性所造成的破壞,對儒家文化圈、漢字文化圈的內部團結和相互的精神依賴的損害,要遠遠大於我們的想像。

每個人都活在主要是以當下的時代意義所構建起來的語言世界中,想像一下,我們中國人現在仍然通過回到每個字的意義上的方式,來翻譯最新的名詞,這意味着什麼?

這意味着,每一次翻譯,我們都更加回到我們的漢語文化土層,積累它,讓它不斷加厚。翻譯外來詞彙,這的確是在增加原來漢語所無的意義,但是為了達成這個目的,我們需要漢語自身意義的中介。也即是說,每一次翻譯外來詞,我們都在溫習漢語,漢語的精神世界與古典的文化家園。我們世界是縱貫橫貫交叉的,既有時代意義的最新語言表達,也有從歷史深處迎面走來的由古漢語所建構的語言-意義表達,我們每一次的翻譯,都在確證這一點。

就像十來年前,哲學界有關於being的討論,不論是翻譯成「是」還是「存在」還是「有」,我們都通過翻譯重新加深我們對漢語意義結構的領會,溫習一種古邃的語言世界之意義家園。但如果只是圖省事,例如,把being音譯成「比寧」,看起來是賺得了,省事了,實際上卻是失去了。

我們都知道東亞是由漢語為紐帶綁成的一個文化單位,經貿往來當來隨時都有,但是經貿往來不會成為文化精神網絡的本質粘合劑,但是漢字可以。

獨立性與共在性

如果韓國,日本每一次翻譯外來語的時候都採納漢語的意義原則,通過漢語的意義中介,那實際上就是他們每一次的翻譯都在讓這個漢字文化圈之間的連接更加穩固,牢靠,有力,而通過這種「非主體的相互承認」(即這個意義的承認過程中,主體-翻譯者的意義並沒有參與其中,他並沒有想到自己如此的翻譯實際上是起到了對漢語意譯世界的承認之效果,他的當事人意識中不存在對這一點的肯定),客觀上中日韓三國就更加共享一個意義網絡,我們的關聯就更加緊密。

反之,如果他們採納的是音譯的原則,那就是通過放棄一個共享的語言-意義世界,而陷入一種自我封閉。自我封閉意味着自我通過把自己與他者分別開來而實現自己的獨立,它不是個壞詞兒,只有自我封閉才能造就個體性,它是造成脫離了漢字文化圈所共有的意義世界的個體的獨立。

所以這件事不僅是日本的一件事,它有它長遠的世界史意義,它意味着東亞漢字的意義世界的真正瓦解。

漢字文化圈,表面上意指着都使用漢字的國家所組合成的文化單位,但深層次意味着東亞共享一個源初的意義給予世界,語言的使用背後,其實是思維方式的某種程度的共享,這就是為什麼陽明心學能夠成為明治維新的精神武器。但是你把它放到現在的日本試一試?

哲學家、漢學家朱利安曾經批判過著名的翻譯家——尉禮賢,認為他直接用西方的術語,範疇,概念來翻譯中國的儒家經典,實際上就把中國思維變換成了西方思維,表面上看西方讀者在讀儒家經典的翻譯本,實際上使用的語言卻是出自西方的意義世界。

他因此反思:

那些固有的範疇豈不是也跟先見一樣要被細察,我們才能不再只是質問人們思想的內容(思想的內容畢竟是思考的最終結果),而是要探索人們用什麼思考;不再只問思想的客體,還要質問思考的工具。

意義承載在這些工具之中的,如果語言不經過不斷的溫習,溫習它古老而幽深的內涵,那麼他就將面臨最終的死亡,對於日本人來說,如果只是在課堂上死記硬背住一些漢語詞彙,如果這些詞彙沒有構成他生活意義和思想構造的不窮竭的源泉,那麼漢語詞彙就僅僅是作為一種純粹的便利工具,而不具備任何超越工具的建構一種精神理想之共同體的作用。

一個超越民族與國家的漢語意義世界,本來承載着一種天下大同的文化理想,在我們這個越來越趨於對抗與碎片化的國族時代,本應該是各個國家的知識分子所藉以對此進行批判與剖析的利器,然而隨着這把利器的喪失,共享的平台的坍塌,意義的各自為政,我們無法親如一家那樣進行直接的「訴說」,而越來越像面對異邦人那樣對漢語與日語進行「翻譯」。這種親緣性的喪失,讓東亞這個詞只具有現成的地理政治意義與歷史上的文化意義,那個在場的、現在式的、以漢語進行鏈接的文明與文化意義上的東亞之家已經不存在了。

這就是為什麼儘管法語德語英語,看起來彼此穿插,你中有我,我中有你,但仍然是獨立的三門語言,他們的意義世界是各自獨立的——最多也就是一個音譯的「轉寫」,外來語的傳入不可能構造一個超越於三門語言之上的共享平台。而漢語就可以。

實際上,通過這個問題我想說明:日本人,韓國人,越南人都可以放棄以漢字為中介的意譯原則而要求音譯,導入外來語。但是中國不行。

他們沒有漢語,最多是讓存在一千多年的漢字文化圈與共享的漢字意義世界土崩瓦解,從而完成源初意義世界的獨立,但是如果我們也使用這個原則的話,某種意義上講,就將毀滅漢語,作為一個意義倉庫和反思可能的漢語。

引申:意譯就是語言自身所進行的「無-主體」反思

不只是人的理性具有反思性,語言自身就具有反思性。

有過翻譯經驗的人都知道,當你為一個譯名輾轉反側而反覆推敲的時候,你實際在做什麼?你是作為一個「無主體」讓語言的意義進行自身反思!你是在不斷重溫語言的源初意義,甚至在這個過程,通過語言自身的反思,糾正理性反思由於不正當的語言使用所造成的誤差與偏差。

為什麼being要翻譯成有?有,是,存在有什麼差別?

甚至是我們把古漢語翻譯成現代漢語——

為什麼「道可道非常道」第二個道是「言說」的意思?為什麼既是「道路」也是「言說」?

有,是,在,道路,言說的意義都是先行於一個反思主體的,這是歷史地決定了的,也是由語言所決定在先的。

反思主體的作用在於讓語言所傳達的意義先行地充分展開。

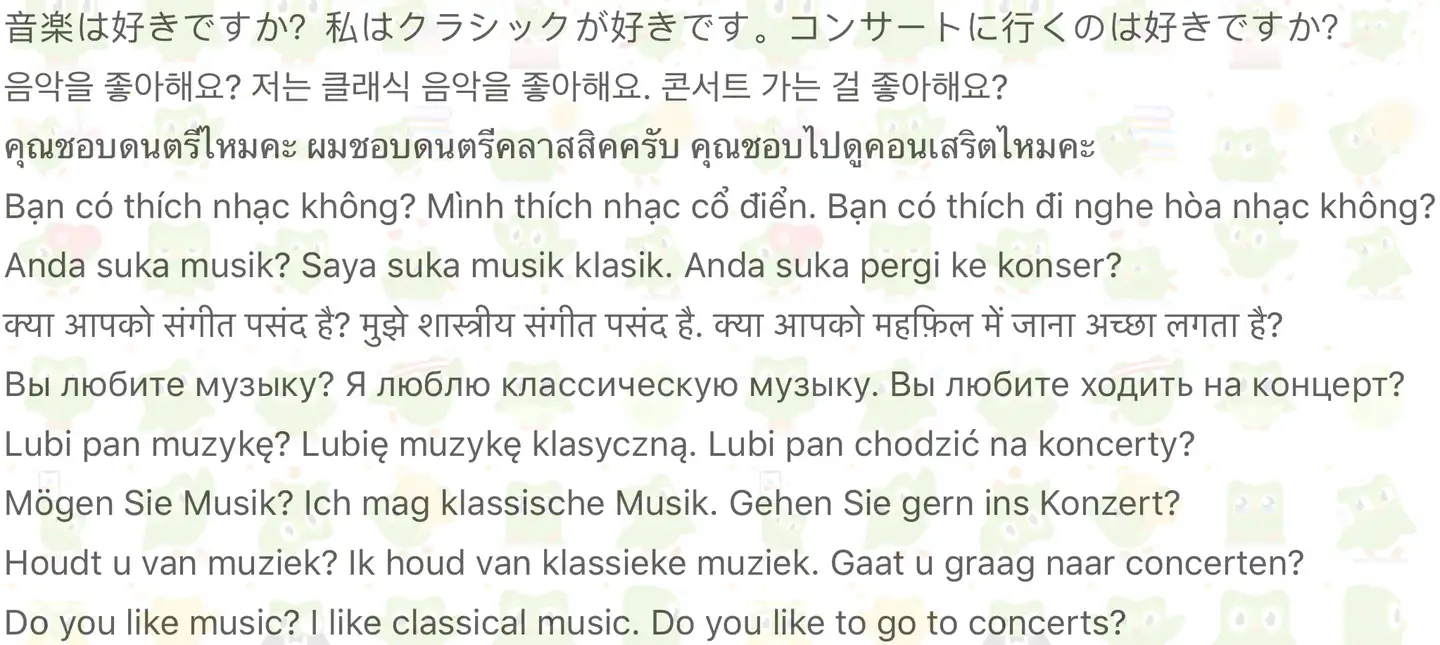

幸好中文翻譯沒學日本這一套,不然說不定就會有以下對話了

幸好中文翻譯沒學日本這一套,不然說不定就會有以下對話了

2、其實中文也有類似的現象,有的甚至進行了初步內化,比如「Get到」「CP」「CP感」「PO出來」。但即便內化仍有可能被淘汰,比如 GF~BF 目前已遠不如 女票~男票 常用。

2、其實中文也有類似的現象,有的甚至進行了初步內化,比如「Get到」「CP」「CP感」「PO出來」。但即便內化仍有可能被淘汰,比如 GF~BF 目前已遠不如 女票~男票 常用。

而且,日本人造外來語,真的是造啊——有的用法,英語列根本沒有,所以也不存在從英語里挪用、翻譯過來。

而且,日本人造外來語,真的是造啊——有的用法,英語列根本沒有,所以也不存在從英語里挪用、翻譯過來。 第三,因為在日語中,外來語替換更多的是漢字詞。其實即使日語自造固有詞

第三,因為在日語中,外來語替換更多的是漢字詞。其實即使日語自造固有詞 摘自 lifehacker.jp第五,因為很多人既學英語又學日語,覺得這些詞給自己添麻煩了。其實學幾乎任何語言,都會碰到大量和英語看起來像,但是發音迥異的詞。如果英語發音沒學好,隨便找哪門語言都能背鍋。

摘自 lifehacker.jp第五,因為很多人既學英語又學日語,覺得這些詞給自己添麻煩了。其實學幾乎任何語言,都會碰到大量和英語看起來像,但是發音迥異的詞。如果英語發音沒學好,隨便找哪門語言都能背鍋。 延伸閱讀:

延伸閱讀: 中文和英語有可能合併成另一種語言嗎?646 贊同 · 83 評論回答

中文和英語有可能合併成另一種語言嗎?646 贊同 · 83 評論回答 如何同時精通幾門相近的語言?比如荷蘭語、德語和瑞典語?408 贊同 · 38 評論回答

如何同時精通幾門相近的語言?比如荷蘭語、德語和瑞典語?408 贊同 · 38 評論回答 多鄰國

多鄰國