作者:蔚青学者

链接:https://www.zhihu.com/question/358212093/answer/3628316125

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

近些年来,国内博士、博士后相继迎来“扩招潮”。潮流之下,一面是加入高校教师队伍的门槛拔高、水平提高,另一面是,在进高校这条赛道上,更“卷”了。几十万30岁上下的青年人,顶着高学历光环,在进高校入口排起的长龙里,大多不过是一个个普通人。

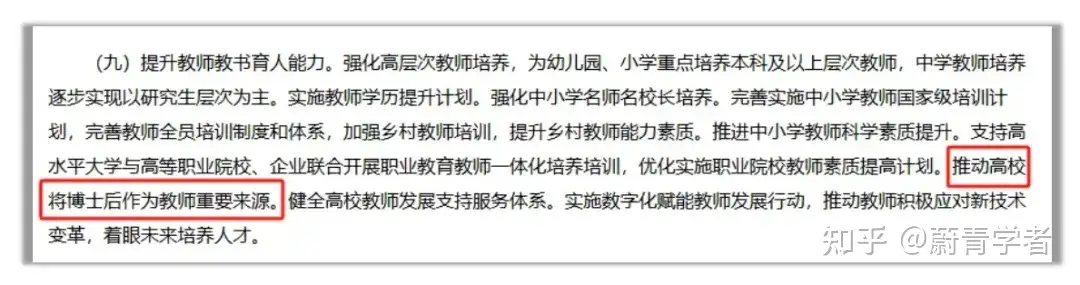

新的政策纷至沓来,博士后将是高校教师未来“标配”了,那么,进高校当老师这场游戏,普通人,还有戏吗?

01

用“一阵子”博一个“一辈子”的机会

在高校,有这样一群人,30岁左右,他们整天做科研,但既不是学生,也不是老师。被问起身份,他们常常略显尴尬。原本是“青年教师预备役”或“高校科研生力军”,他们却自称是“学术临时工”,他们就是——博士后。

博士后,时至今日还常被不少人误认为是比博士更高阶的学历。而实际上是指在高等院校、研究机构等单位从事学科研究的工作职务,一般是过渡性的,通常一期是2年。

成为博士后,是不少博士较为被动的选择。

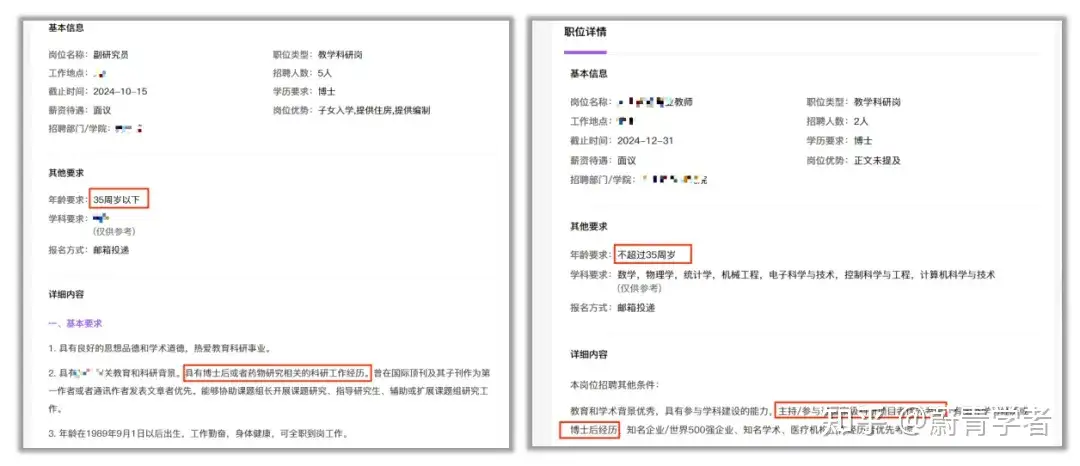

一方面,随着博士扩招,青年教师预备役规模迅速扩大,高校教职的“名额”早已不够用,高校又在科研排名、学科评估等评价体系下对科研人才有大量需求,于是“先做博士后”成为许多博士毕业进高校的门槛。另一面,越来越多的高校只招聘出站博士后,或是高校里较高的职位应聘条件更倾向给博士后。

“蔚青学者”人才网某985与某211高校招聘公告

在这样的条件下,志在成为高校教师的博士们,便只能纷纷踏上“博士后”这条路。光是踏上这条路,就已经很难了。要足够年轻、要尽量按时博士毕业、要攒够出众的成果,以及要做好心理准备。因退路极少,“大龄”博士不再是应届生,博士后“出站即失业”的风险并不低。

时间,是第一大难关。国外高校一般对博士后没有统一的安排,经费来源、时间长短均比较灵活,也因此诞生“千年老博后”的称呼,也就是说,可以做“长期临时工”。相比之下,国内博士后普遍主打一个“短期工”的特点。

这种不同,除了国内外社会环境、人才体系的因素外,更主要的原因是国内绝大多数博士后只“押宝”进高校一条路。而想要在这条赛道上竞争,需要面临在成为青年教师之前就提早开始“限时跨栏”,堪称“尝鲜版非升即走”。

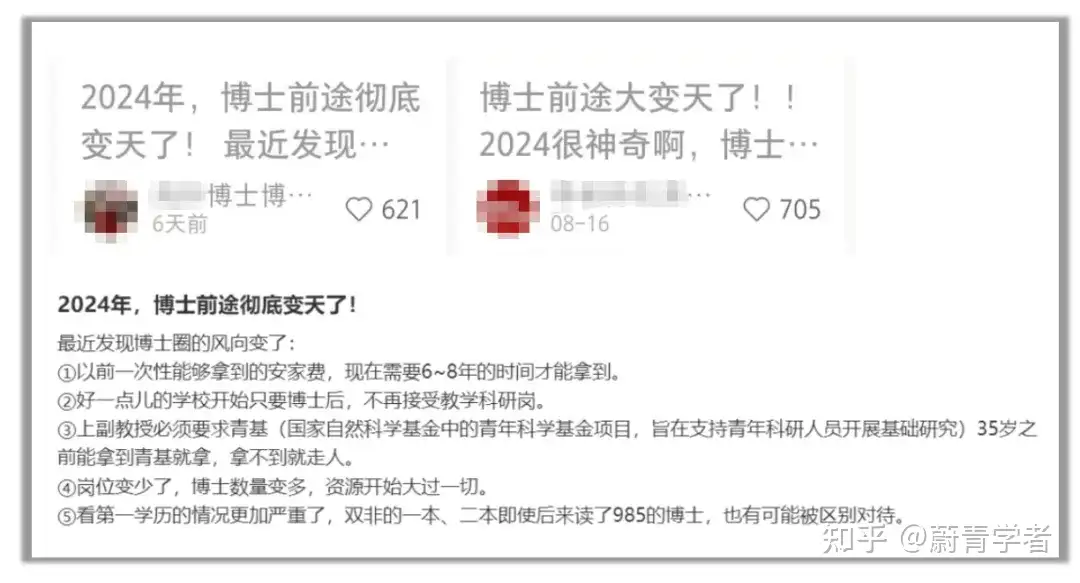

32岁前冲博后基金、35岁前冲青年基金……一步赶不上,步步赶不上。期望“一辈子”去从事的职业选择,决定了国内博士们在限时条件下只能够做“一阵子”的博后工作。

这不亚于一场豪赌,用时间换offer,用“一阵子”去博一个可以“一辈子”安身立命的机会。

02

普通博士,想进T0级高校有多难?

踏上这条赛道已经很难了,到达胜利的终点线更难。除了时间难关,还有出站考核,以及进高校前的激烈角逐。无论国内还是海外,博士后群体都面临着严格的考核。而在国内“僧多粥少”的情况下,竞争的激烈程度更甚,据了解,部分高校对博士后出站的要求已经是“至少要有一个基金”。

另一方面,高校教师门槛又逐渐“博士后化”。留给博士、博士后们产出成果的时间越来越少,在30岁到35岁之间出成绩的空间进一步被挤压。并且,每年进高校的标准水涨船高,“成果”足不足够拿得出手,也不是确定的。

社交平台上关于博士毕业高校求职前途的讨论

在“进高校”的赛场上,对普通青年博士来说,本就已是“孤注一掷”,除了自己坚定的一份“野心”或是理想主义的“信念”、家人的期待,还有的恐怕就是进了社会其他领域的同龄人不能感同身受的一份孤独。

孤注一掷之外,还叠加着“心有余而力不足”的无奈。在竞争对手中,要么有天赋异禀的科研奇才,要么有平台厚实的大佬门徒。经费预算与办学规模都皆有限的条件下,教职岗的坑位也是极其有限的,遴选人才时“既要、又要、还要”的标准,将在每一轮筛选中刷新再刷新。“逆水行舟,不进则退”在这种竞赛中,展现地淋漓尽致。

这是学术界的“红皇后效应”,世界上的优秀人才为了胜出,都在拼命地充实自我,大家的水准越来越高,但是不管有多拼命,相对位置似乎都变动不大。红皇后对爱丽丝说:“你必须用力奔跑,才能留在原地,想要前进,必须双倍用力。”

普通博士想进高校有多难?恐怕是使出了浑身解数,也才有“一线生机”。

03

先卷为敬,先走为敬?

近日,在加强专业化教师队伍建设的政策文件中,再次强调了“推动高校将博士后作为教师重要来源”。高校不再需要普通博士,已是大势所趋。

中共中央、国务院联合发文:高校教师博士后或是未来标配

要笔者说,政策释放的信号,对还在观望的博士生们来说,至少提供了个较为明朗的趋势,无论选不选进高校,都有一个参考依据。普通人进高校,可预见的是,上升通道将会越来越窄。作为个体,究竟何种选择是上策?

先卷为敬?

一位青年科学家、985教授,他本科毕业于青岛科技大学,26岁于东华大学获得博士学位,在香港城市大学、阿尔伯塔大学开展博士后研究后,31岁入职985高校任正教授。他主持国自然基金

和省级海外优青

等多项课题,还手握多个奖项。故事本应是出身“双非”却逆袭成王者的励志典范,然而今年8月29日,他因突发心梗离世,他叫李海增,一颗冉冉升起的学术新星,生命停留在了34岁。

还有一位985副教授,来自农村家庭,读博期间所有费用都是靠奖学金和打工兼职,32岁博士毕业进985高校任助理教授,仅3年就晋升为了副教授,是一名“全能型选手”,曾对好友说其入职后的生活:“工作很忙,想尽快评上副教授”。每天在研究所与宿舍之间两点一线,忙到没有时间做饭,常随便吃些。今年8月9日,在访学期间突发脑出血离世,年仅37岁。

英年早逝的中青年学者,大都是因病去世,“病”的具体原因可能各异,但总体上跟过度劳累免不了关系。

先卷为敬,的确能够很快实现“硕果累累”,然而避免不了身体的损耗同样日渐累积。

一个月内,仅媒体报道出来的因病去世的中青年学者,就已多达5位之多

先走为敬?

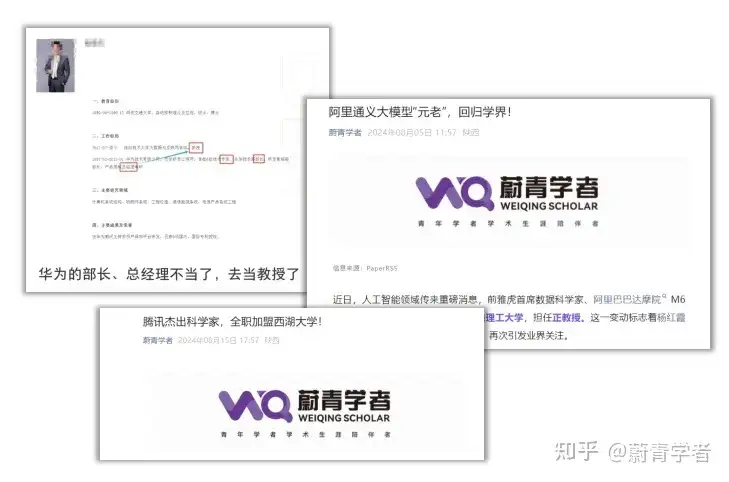

世上无难事,只要肯放弃。然而在不少行业都开启“降本增效”的环境下,出了高校,作为普通人,又带着“博士”“大龄”等标签,选择的确不多,仅有的选项里,不“卷”科研,也免不了要“卷”其他东西。

相较于进高校走“助教-讲师-副教授-教授”这条较为稳定的晋升路径,进入企业通常是签订3年一期的劳动合同,尽管职业规划的自由度高了,但同时增加了诸多不确定性,年龄放在那里,在社会时钟里,留给普通人的试错机会并不多。

若是进入体制内,发展路径的稳定性和高校里差不多,但告别长期习惯的科研体系,难免“水土不服”。今年7月,一名某地工业园区商务局科员马翔宇因实名举报上级局长祝某贪腐引起关注,目前官方通报暂停该局长履行职务,值得注意的是举报事件背后,马翔宇自认为上级因他“清华的不上道”多年阻碍其晋升。“不上道”的普通人,他恐怕不是个例。

那些能在高校内外“来去自如”的例子,也基本证明:高校入场卷、甚至返场券,几乎只留给具有顶尖水平,那些“不普通”的人。

多位大厂“大咖”,从业界到学界

什么选择是上策?当填报读博志愿时,当实验有了结果时,当发表了高质量论文时……或许从那些时候起,心中早有答案。世界上只有一种英雄主义,就是在认清生活真相之后依然热爱生活。敢问路在何方?路在脚下。

来源 小红书@色觉影视

没有绝对的上策,这是普通人的无奈,在游戏场上明知将要出局,还是想挣扎一番,这是普通人的不甘,明知所选之路不易,还需得直面,冲进这车水马龙、纷繁复杂的真实里,这是普通人的“英雄主义”。