作者:纪昭

链接:https://www.zhihu.com/question/24366865/answer/102308429

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

啊... 泻药。随便讲一下。

答案还是长,分三部分。

I . 基本科普

II. 多语国家瑞士的日常

III. 神奇的方言瑞士德语

请善用command+F 的搜索功能跳过你不想看的内容。

I . 基本科普

首先我们开头要高亮一下:瑞士是有四门官方语言的国家,分别是德法意和罗曼什语。

以下为瑞士四门语言分布图,红为德语,蓝为法语,绿为意大利语。黄色是罗曼什语区。 根据图瑞士德语区居多,但不乏有双语区存在(例如弗莱堡、伯尔尼、瓦莱)

我又要再次重复一次我已经说过无数次的话了: 瑞士并不是一个建立于民族意识上的国家。瑞士并没有任何【民族概念】,联邦的前身是一个松垮、不具备任何统一性的【联盟】。 现代意义上的瑞士联邦是成立在拿破仑手下。

而拿破仑也实在任性,把一群从宗教到语言、习俗都全不同的州强迫性的凑到一起,建立了一个共和国。

—— 所以这个国家到底是怎么活到今天的?

答案是【共识民主】【直接民主】和【联邦制

】。瑞士各州自主权强、中央集权弱,选举是通过比例代表制(Proportional Representation)以及一系列的institutional veto power来达成强制性的【共识】(谁来帮我翻一下这个(´-ι_-`))

然而我为什么要在一个关于【多语国家】的问题下扯这些? 很简单,瑞士各州之间的差异直接的影响到它的政治体系。

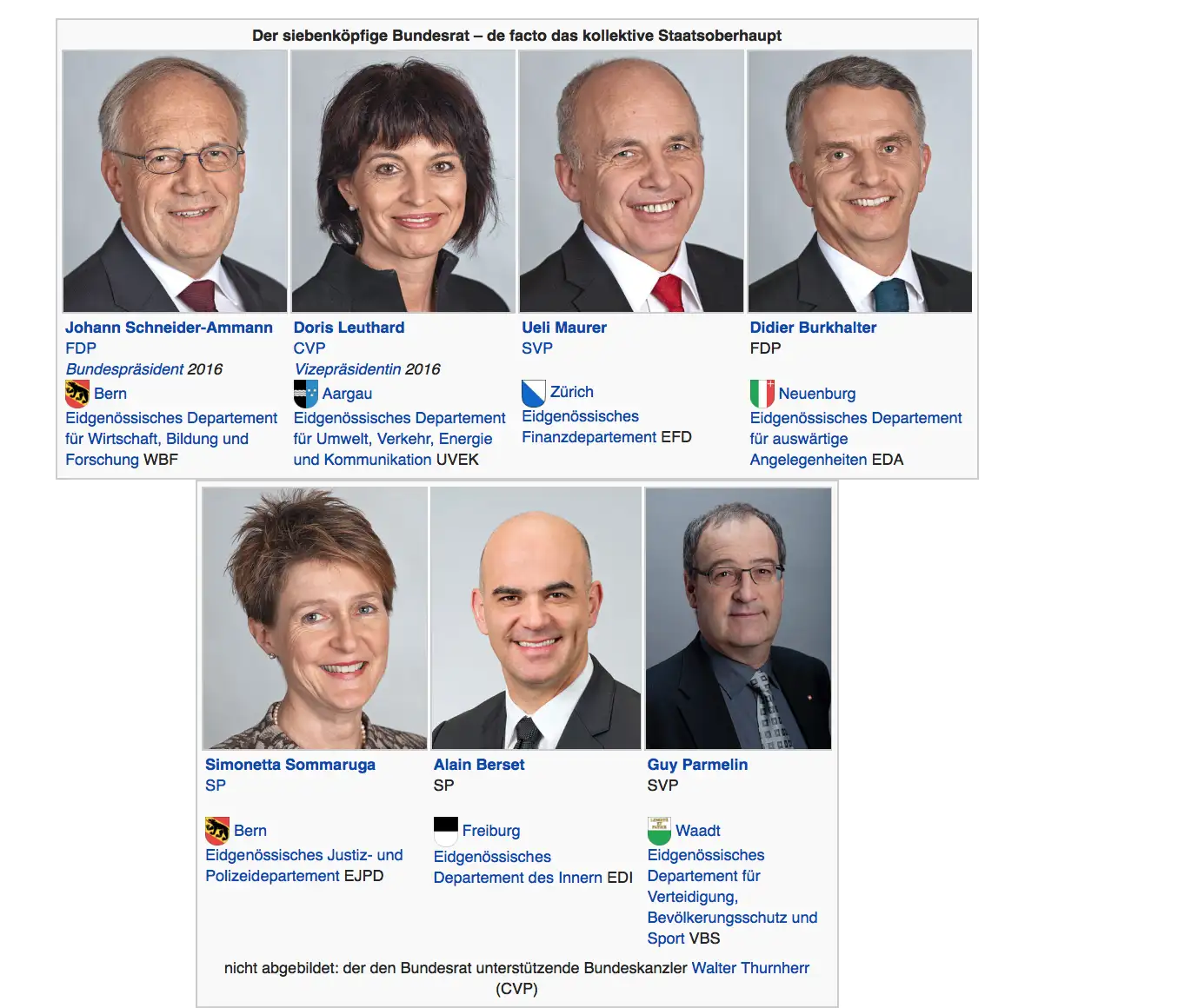

比如说,瑞士最高执政机构里有一条不成明文的约定:【魔法守则】(Zauberformel) ,是指最高执政机构—— 由七人组成的联邦委员会(Bundesrat) 之间的分配。 首先,它按照比例 (2:2:2:1 )在四个执政党派 ( FDP, CVP, SP, SVP)之间的席位分配。但同时联邦委员会必须要适当的体现代表瑞士的多个语言区。

目前的执政七人中,有三位来自双语区(伯尔尼、弗莱堡),两位来自德语区(阿尔高、苏黎世)和两位法语区(Neuchâtel & Vaud)。

至于意大利语区Tessin,根据联邦政府数据局的统计,他们从1848年建国起,一共出了七名联邦委员。

—— 在你们吐槽之前,其实这已经很不错了。比如传说中联邦的前身,结盟抗争哈布斯堡统治的三位老大哥 Uri, Schwyz以及Unterwalden 三个州加起来可都没出过一位呢。 当然我并不是来做联邦委员会的政治分析,而是来科普的。

总体观察瑞士体系,就会发现它一直以平衡、最小化分歧为目标。然而在瑞士的直接民主中可以观察到的是,语言区之间的政治意识形态本身存在着巨大的分歧。在瑞士政治学中对于这个现象有一个专门儿的名词:Röstigraben

。翻译成过来就是【瑞士薯饼の沟】,为什么用这么可爱的名字呢!因为瑞士薯饼(Rösti)本身是德语区的传统食物,所以大家用【Rösti之沟】来描写德语和法语区的政治意识形态分歧。

这个时候,不如举个例子:

下图是瑞士部分修宪提案【限制外来人口提案】(Gegenmasseneinwanderungsinitiative) 的各州统计结果: 暖色为反对限制,冷色为赞成限制。在对比下上图的语言分布区,德语区和法语区几乎一目了然:法语区政治意识形态偏左派自由,而德语区则偏右保守。德语区的政治形态意识的异类是巴塞尔城市 (虽然是城市,但我们Basel-Stadt也是个州!)苏黎世州在涉及经济问题上也更加倾向自由派。

事实上在近代的公投中,薯饼の鸿沟已经逐渐消失,更明显的则是城市州和乡村州的政治形态意识分歧。

btw: Rösti真的很好吃... 比如伯尔尼风味是加培根块, Appenzeller是加当地奶酪和香芹啦这些...

II.多语国家瑞士的日常

@沉离

捡到过个小徒弟,我在那位少女心中大约是终极玛丽苏幻想症的典型代表。我被动打开的【德法英汉】以及主动点开的【拉丁】和点了跟没点一样的【日语】 天赋大概是其中很重要的原因之一。

事实上在现代瑞士,你会在教育中逐渐强迫被点开【德法英】三门天赋。在进阶教育(高中)可以根据自身的天真程度选择性开启【意大利语、西班牙语、希腊语或拉丁语】。 再加上自身背景(例如斯拉夫民族)和成长(例如外国保姆),一个中产家庭、受过高等教育的人能掌握七八种语言并不稀奇。(意大利语区的孩子所学的第二语言是德语,而不是法语。)

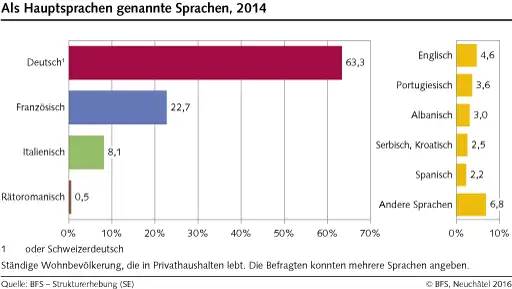

这是瑞士四门官方语言的数据。 分别是德法意和罗曼什语,其中德语包括了瑞士德语。黄色的则是非官方语言,顺序分别为:英语、葡萄牙语、阿尔巴尼亚语、塞尔维亚语&克罗地亚语、西班牙语和其他。(数据来源:联邦政府统计局/Bundesamt für Statistik)备注:可多选。

在没有双语背景下、德语区普通人的法语水平(或者法语区普通人的德语水平)虽然不敢恭维。但是大家友好的沟通沟通还是没问题的,去其他语言区放慢语速也能互相理解。 哪怕你去阿尔卑斯山的山沟沟里,村酒吧里的极右派、极度讨厌外国移民的老大爷的逻辑就是【虽然大家不语言一样,但大家都是瑞士人】【 瑞士人=自己人】【自己人=好人】【不是自己人=坏人】法语区并没有因为语言的差异而和加拿大Quebec一样思考着闹独立。瑞士的教育里一直在致力于抹平语言差异带来的意识形态差异。它的国家认同从来不是建立在语言的统一性上。

直白的说,活在瑞士,很多东西都是双语甚至多语的,只不过这个多语它很多时候并没有包括英语。电影院看个电影,买DVD,字幕必定都是双语的。超市东西的标签是德语的、但背后说明必定是多语的。而瑞士本土产品的包装名字多数都是印双语或三语的。当然电台是用当地语言来的...

涉及到教育,瑞士本身是有很多双语大学的。至于高中期间瑞士内去不同语区交换一年磨练也是很常见的事儿。而个别专业,哪怕你在德语区,你也绕不开法语呀。就拿我的专业法学来说,瑞士联邦法庭判决虽然是多语,但法语区的判决书只会有一个简短的德语概括。

—— 然而你能因为这个就不去看那些重要的判决么?

—— 法语系法官的判决对我们德语系没影响吗?

—— 你能因为议员来自法语区就忽略人家的发言吗?

得,咬着牙上吧。

工作方面也是一样。很多瑞士国内的工作,要求不仅是熟练运用一门官方语言,而是熟练运用两门官方语言。自由经济体系下语言要求还相对宽松,就职于公共机构(例如政府部门)熟练运用两门官方语言绝不是加分项,而是硬性要求。

至于有什么不同的体验... 老实说,我说不出来。因为这种生活对我来说是【生活常态】,人人都是这样。当然,因为Tessino的瑞士人多数都能说非常可爱的德语或法语,我个人会对那些走到哪里只说意大利语、全世界都该会意大利语的各别意大利人... 很反感。

另外因为瑞士并没有因为语言、文化多样化走上美国一样的自由文化的道路。相反,乡村州的高比例注定了它强势保守派的政治意识形态和地位。瑞士的年轻一代对新事物接受性和OECD各国相比也没什么显著的不同。

III. 神奇的瑞士德语

瑞士再多语言国家内都保持着一个很神奇的地位。毕竟除了四门官方语言我们还有【方言】这种大规模杀伤武器。

高中毕业那年我和几个密友背包走了一趟Camino de Santiago,在个咖啡休息的时候另外几个德国人一脸便秘、做贼心虚的观察着我们。最后我们付款的时候,他们推出了其中一个。

小伙子羞涩的问我们: Hi, Are you Dutch?

—— 这就是瑞士德语的感觉,像德语又不像德语。把旁边这群可怜的德国人折磨的几近发狂。

我随便图了一下whatsapp一个对话,会德语的小伙伴可以试试能否能看懂苏黎世和图尔高腔 (。

虽然德国人就职于瑞士是没有语言障碍,事实上他们想要融入瑞士社会则是带着语言障碍的。

请不要天真的认为,德语作为瑞士的官方语言,大家都会开开心心的说标准德语。不,事实上瑞士人是非常喜欢说自己的方言的,瑞士德语是德语区瑞士人重要的身份认知组成部分。

哪怕各地口音不同,但对于多数来说,哪怕最招黑的圣加伦腔,都比满口标准德语的【歪果仁】来的亲切。瑞德就像瑞士的民众意识一样,形成了一个无形的屏障,划出了一个【自己人】和【歪果仁】的分界线。甚至也划出了德语区和法语区之间的分界线:

日内瓦的众院议员Antonio Hodgers搬到伯尔尼一段时间,却撞上了一道无声的语言墙:伯尔尼腔。于是这位议员提议,我们要尽量规范化的使用德语,少说方言。同样来自日内瓦的前众院议员Charles Poncet则在报纸上用充满乡土气息的瑞德写了一封公开信:

“Wo zum Tüüfel hesch du die Schnapsidee här, dass me d Lüt sott zwinge, ihri Sproch z ändere”

【见鬼的你怎么想出来逼人家改变自己的语言这种傻主意的?】

——老实说,用瑞士德语念起来真的是朴实的可爱!然而翻译成中文就一点不可爱了.... ....

相对温和的弗莱堡【La Liberté】主编José Ribeaud则希望德语区的朋友们 ("amis alémaniques")至少在和其他语言区的人打交道的时候,使用一种官方语言。

可以看出,很多人觉得瑞士德语区人不友好,很多时候是因为他们特别喜欢说瑞德,哪怕你听的费力或者完全听不懂,他们却毫不顾忌你而相当自我中心的说瑞德。

不幸的是,大家真的没有故意排挤人,而是这方言有一种感染性,一个人说的话,那么另外一个也会不自觉的开始回。如果没有意识的话,十分容易变成两人说的欢快,第三者干瞪眼这种尴尬情况。而出于某种莫名其妙的原因,这门方言对“外人”来说,十分难学。目前为止,我只认识一个【不在瑞士长大,却能说一口完美的瑞德(伯尔尼腔)】的人。

她是个芬兰人...

想想瑞典语的Läderlappen或者冰岛语的.. 我还是上图吧:

大概对于北欧诸位来说,难听又绕口的瑞德一定是小菜一碟... 吧

总结性来说,瑞士的语言区差异其实并不会给瑞士人造成太大困扰。比较容易让人困扰头疼的,则是方言瑞德...瑞士本国对于瑞德态度的分歧,是因为法语区无法理解瑞德在德语区的重要性。何曾几时也是有过瑞士法语这种方言(Patois)... 它也曾和瑞德一样,占据了瑞士的roman,然而今天它已经几乎灭绝,【方言】不再是构成法语区瑞士人身份认同的重要部分。

其实瑞德是蛮可爱的,而且和标准德语不一样,它在语调上有抑扬顿挫,显得会相对热情一点...

比如说,德语里没有但瑞德里就很淳朴可爱的词儿:

Füdli——比标准德语的Popo可爱多了...

Büsi ——可爱的猫,当然Samtpfoten我们也有... 瑞德里是Samtpfötli...嘛,还是我们赢了

Bonbon在巴塞尔/伯尔尼腔里面是täfeli, 苏黎世或者Jura那边儿会说Zältli,但无论哪个我都觉得比bonbon好听...

当然我们也有很多略奇葩的词:

比如Butter,在巴塞尔腔里面是Anke。(请用瑞士乡土的CH/KG混合来发音)

praktisch: gäbig, Milchkaffee: schale ...

简直数不胜数...