|

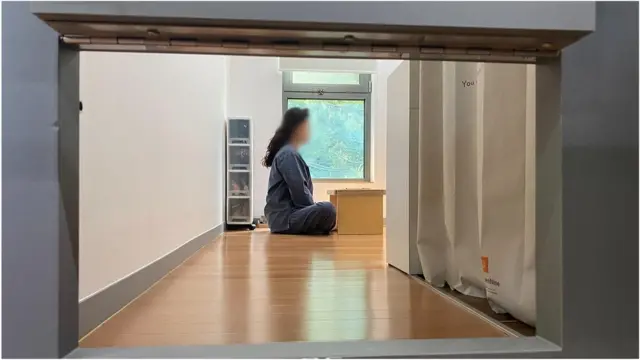

圖像來源,KOREA YOUTH FOUNDATION 一些韓國人選擇在單獨的禁閉室裏度過一段時間,以試圖了解他們有社交孤立問題的孩子。

|

|

在韓國的「幸福工廠」(Happiness Factory)裏,連接每個小房間與外界的唯一通道是門上的餵食孔。

在這些僅有5平方米(54平方英尺)的牢房裏,人們不被允許使用電話或筆記本電腦,只有光禿禿的牆壁與他們作伴。

囚室裏的人可能穿著藍色囚服,但他們並不是囚犯,而是來體驗「禁閉生活」的。

大多數人都有一個共同點——他們都有一個完全與社會脫節的孩子。

|

|

「情感監獄」 陳英海(Jin Young-hae;化名)的兒子已經把自己隔絕在臥室裏三年了。

但直到陳女士自己也體驗了被關一段時間後,她對24歲兒子的「情感監獄」才有更深的理解。

「我一直在想,我到底做錯了什麼才會落得如此下場——想想就覺得痛苦。」這名50歲的女士說。

「但當我開始反思時,我豁然開朗了。」

|

|

不願開口 陳女士說,她的兒子一直很有才華,她和丈夫對他寄予了很高的期望。

但她的兒子經常生病,難以與他人維持友誼,最終患上了飲食失調症,導致上學很困難。

當她的兒子開始上大學時,他在剛開始的學期裏似乎表現不錯,但有一天,他出現了社交退縮。

當這名母親看到兒子把自己關在房間裏,不注意個人衛生,也茶飯不思,她的心都碎了。

儘管焦慮、與家人和朋友的困難關係以及未能被名牌大學錄取的失望可能會影響到她的兒子,但孩子仍不願向她傾訴真正的問題所在。

|

|

陳女士來到「幸福工廠」後,看到了其他處於孤立狀態的年輕人寫的紙條。

「因為我的孩子不怎麼和我說話,我不知道他在想什麼。」她說。

「讀了這些筆記後我意識到,『啊,他在用沉默保護自己,因為沒有人理解他』。」

樸韓實(Park Han-sil;化名)是為了她26歲的兒子來到這裏的。七年前,她的兒子切斷了與外界的一切聯繫。

在經歷了幾次離家出走後,他現在很少離開自己的房間。

樸女士帶他去看心理諮詢師和醫生,但兒子拒絕服用開給他的精神健康藥物,並開始沉迷於玩電子遊戲。

|

|

人際關係

雖然樸女士仍然難以與兒子接觸,但通過禁閉計劃,她開始更好地理解兒子的感受。

「我意識到,重要的是接受孩子的生活,而不是強迫他進入一個特定的模式。」她說。

韓國衛生和福利部在2023年對1.5萬名19至34歲的年輕人進行的一項調查發現,超過5%的受訪者處於自我孤立狀態。

如果這能代表更廣泛的韓國人口,那就意味著大約有54萬人處於同樣的狀況。

調查顯示,最常見的原因包括:

找工作困難(24.1%)

人際關係問題(23.5%)

家庭問題(12.4%)

健康問題(12.4%) |

|

在日本,1990年代的經濟衰退潮導致中年群體開始依賴年邁的父母。而一些老人試圖僅靠養老金來撫養他們的成年子女,已經導致一些人陷入貧困和抑鬱。

慶熙大學社會學系的鄭高韻(Jeong Go-woon)教授表示,韓國社會期望在固定的時間達到人生的重要里程碑,這加劇了年輕人的焦慮——尤其是在經濟停滯和就業率低迷的時期。

很多人認為孩子的成就即是父母的成功,這種觀點導致整個家庭陷入孤立的泥潭。

許多父母認為孩子的掙扎是教育的失敗,從而產生內疚感。

「在韓國,父母通常通過實際行動和角色來表達他們的愛和感受,而不是口頭表達。」鄭教授說。

「父母通過努力工作來支付孩子的學費,這是儒家文化強調責任的典型例子。」

|

|

藍鯨康復中心主任金玉蘭(Kim Ok-ran)說,認為自我孤立的年輕人是「家庭問題」的觀念導致許多家長最終也會與周圍的人斷絕關係。

有些人害怕被評判,甚至無法向親密的家人傾訴自己的處境。

「他們無法將這個問題公開,導致父母自己也變得孤立。」金女士說。

「他們通常不再參加節假日的家庭聚會。」

|

|

「守護」 來「幸福工廠」尋求幫助的家長們仍在翹首期盼孩子們恢復正常生活的那一天。

當被問及如果她的兒子從孤立狀態中走出來,她會對他說些什麼時,陳女士的眼中充滿了淚水。

「你經歷了這麼多。」她聲音顫抖地說。

「這很難,不是嗎?」

「我會一直守護著你。」

(如果您受到本文所討論問題的影響,請向所在地區值得信賴的心理健康服務機構尋求專業幫助。)

|

|

|

圖像來源,KOREA YOUTH FOUNDATION

圖像來源,KOREA YOUTH FOUNDATION